セッション用Backing Trackはこちら

ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

弾いたまま拭かない、その小さな積み重ねが“くすみ”や“ビビり”の原因になります。

大切なギターだからこそ、ケアをしっかりして経年変化も含めて長く使っていきたいですよね。

この記事では日々の日常ケアから材質別の指板、フレットの安全なメンテナンスまで、順番・道具・注意点を“失敗しない手順”で解説。

ニトロ/ポリ/オイル仕上げのNGも整理し、今日から自宅で音も見た目もベストを保てるようにします。

ギター演奏後の毎回ルーティンとして、まずは柔らかいクロスでボディ全体を乾拭きし、汗や皮脂による汚れを取り除きましょう。

次に弦を一本ずつ拭いて汗・油分を落とすことで、弦のサビを防ぎ寿命を延ばせます 。所要時間は1~2分ほどで、頻度は演奏の度(毎日)が理想です。最後にギターをケースに収納して保管すれば、ホコリや湿度変化から楽器を守ることができます。

短時間の簡単ケアですが、汚れの蓄積を防ぐことで後々の大掃除を楽にし、ギターの状態を良好に保つ鍵となります。

ギター塗装の種類によって、使ってよいクリーナーや注意点が異なります。ニトロセルロースラッカー塗装(ラッカー)の場合、非常にデリケートなのでギター用ポリッシュがラッカー対応か必ず確認しましょう 。近年の多くのポリッシュ製品はラッカー対応ですが、研磨剤や強い溶剤を含むもの、シリコン配合のものは避けるのが無難です 。ラッカー塗装は柔らかく拭き傷が付きやすいため、極柔らかなクロスで強くこすり過ぎないようにし、長時間スタンドに直置きしない(ゴムが塗装に貼り付く恐れ)などの注意も必要です 。

一方、ポリウレタン/ポリエステル塗装(ポリ塗装)のギターは塗膜が硬く耐久性が高いため、通常のギターポリッシュで問題なくお手入れできます 。研磨剤無配合のポリッシュで汚れを拭き取り、薄い保護膜を形成するタイプのものが適しています 。ポリ塗装は溶剤に強いとはいえ、アルコール成分が多い液での拭き取りは避け、塗装を痛めないギター専用クリーナーを使うのが安心です 。シリコン入り製品も一見便利ですが、塗装面に残留し将来リフィニッシュ(再塗装)する際に障害となる可能性があるため、使用しない方が無難でしょう。

オイルフィニッシュ(オイル仕上げ)や未塗装に近い木地仕上げのギターでは、基本的に水分や溶剤を多用せず乾拭き中心でケアします。これらはクリア塗装が無いため汚れが木部に染み込みやすく、通常のポリッシュ剤は使わずにごく薄くオイルを塗って木部を保護する程度に留めます。例えばオイルフィニッシュのネックには専用のオイルやワックスを数ヶ月おきに塗り直して艶を保つ方法があります。また汚れた場合は固く絞った布で軽く水拭きし、その後しっかり乾拭きすると良いです 。塗装が無い分風合いは良いですが、その分過度な湿度・乾燥にも注意し、定期的なお手入れでコンディション維持を心がけましょう。

ブリッジやペグなど金属パーツのくすみや錆は、適切なお手入れで取り除きピカピカにできます。まず細部は綿棒に金属磨き用コンパウンドを少量付け、細かな隙間の汚れをやさしく擦って落とします。作業前に木部をマスキングテープで保護しておけば、研磨剤や工具がボディに触れて傷つくのを防げます。広い部分はクロスに金属用ポリッシュ(例:ピカールやスクラッチメンダー等)をつけて磨きましょう 。金属表面の酸化膜を研磨剤で軽く削り取るイメージで、荒い研磨紙は使わず#1000~#1500相当の微粒子研磨剤が安全です 。磨いていると黒い汚れがクロスに付着しますが、それは落ちた酸化物なので、作業中は黒ずみをこまめに拭き取ると仕上がりが綺麗になります 。

研磨後は防錆処理(皮膜形成)を行いましょう。例えばフェルナンデスのスクラッチメンダー製品では、使用後に付属のサーフェイス・プロテクターでコーティングすることで輝きを長時間保てるとされています 。専用製品が無い場合も、クロスに少量の防錆オイル(シリコンフリーの潤滑油など)を染み込ませて金属部を拭き上げ、薄い油膜を作っておくとサビの再発を遅らせる効果があります。仕上げに余分な油分は乾拭きで軽く除去し、ペグなど可動部に油分が垂れないよう注意してください。最後に手垢や研磨剤を完全に除去すれば、金属パーツ本来の輝きと、簡易な防錆コートによる保護が実現できます。

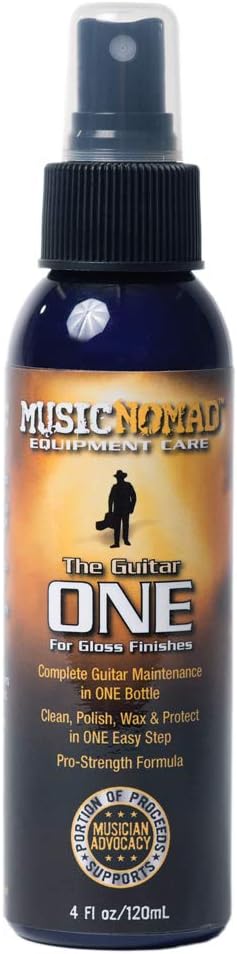

クリーナー・ワックス・艶出しが1本に凝縮された液剤です。日常の汚れ拭きに最適で、塗装面のホコリや指紋を素早く除去し、高い光沢を復元します。ブラジル産カルナバワックス配合で透明な保護膜を形成しつつも、ラッカー含むあらゆる塗装に安全に使えます 。ニトロセルロース塗装にも対応しており、拭き跡が残らない滑らかな仕上がりが得られると評判です。

定番中の定番といえるギター用ポリッシュ。スプレーして拭き取るだけで素早く汚れを落とし本来の光沢を取り戻すことができ、使用後は超微細な保護皮膜で表面を守ります 。しかもその皮膜は蓄積せず重ね塗りしても曇らないため、日々のお手入れに向いています。ラッカー塗装にも使用可と明記されており、多くのギターユーザーに愛用されるロングセラーです。

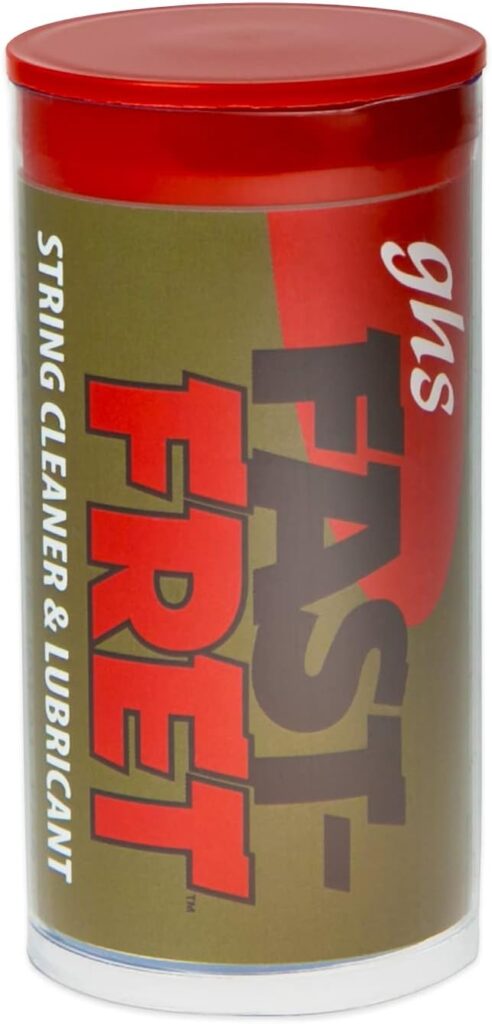

弦や指板の汚れ除去・潤滑剤です。スティック状のフェルトアプリケーターで、必要な箇所だけに塗布できて液垂れせず、演奏後に弦に塗れば防錆とクリーニング効果が得られます 。シリコン成分は含まず天然ミネラルオイルが主成分なので、指板を傷める心配もありません。弦の滑りを良くしてフィンガリングを滑らかにし、弦の寿命延長にも寄与する便利アイテムです 。毎回の演奏後にひと拭きする習慣をつければ、弦もフレットも錆びにくくなります。

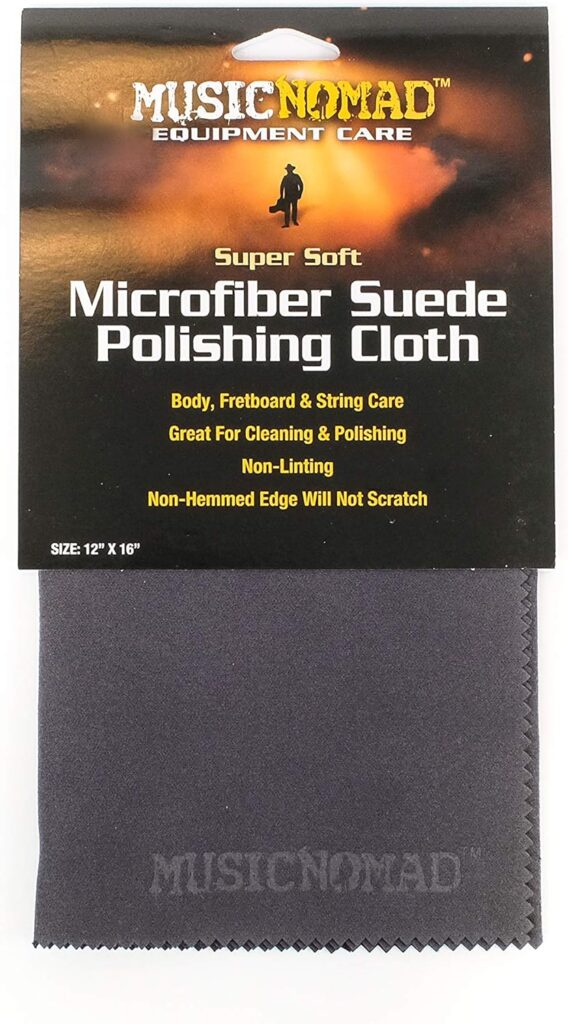

ボディ用と金属用でクロスを分けて使う前提でおすすめの高品質クロスです。マイクロファイバー素材で糸くずが出にくく、縁に縫い目がないため拭き傷をつけません 。極細繊維がホコリや汚れをしっかり絡め取るので、乾拭きでも効果的に汚れを除去できます。塗装面用/金属パーツ用に使い分ければ、金属粉で塗装を傷つけるリスクも避けられます。洗って繰り返し使えるので経済的で、ギターケアには欠かせない定番クロスと言えるでしょう。

片面は超プラッシュでボディ/ネックのホコリや指紋をやさしく絡め取り、もう片面はローパイルのスエード調で弦を拭き上げて寿命とトーン維持に貢献します。サイズは12×12インチ、糸くずが出にくい設計で、演奏の前・中・後の拭き取りをこれ一枚で完結できます。1平方インチあたり約9万本の繊維、ソフトなエッジ処理で仕上げ傷も抑えられるのが魅力です。

ギターの指板材質によってお手入れの方法・方針は異なります。一般的に、ローズウッドやエボニーなど未塗装の指板(オープンポア木材)は、乾燥を防ぐために適度なオイルケアが必要です。一方、メイプル指板の多くは表面にクリア塗装が施されており、木部が密閉されているため基本的にオイルは不要で、塗装面の汚れを拭く程度で十分です 。

演奏を重ねると汗や皮脂が染み込み黒ずんだり乾燥して白っぽくなったりします。基本のお手入れはまず固く絞った布で水拭き→乾拭きで汚れを落とし 、頑固な汚れはきめの細かいスチールウール(#0000)や歯ブラシで優しく擦って落とします 。

木がカサついている場合は清掃後に適量の指板コンディショナー(オイル)を1~2滴垂らして塗り広げ、木材に潤いを与えます 。エボニー(黒檀)は特に乾燥に弱く、極端な乾燥状態ではヒビ割れを生じることもあります 。そのため湿度が低い季節には他の材よりも念入りに保湿を行うと安心です。一方でローズウッド等は多少乾燥に強いですが、それでも適度な湿り気がある方が音も良くなるため、弾き込まないギターでも時折オイルで潤いを補給するとよいでしょう 。

表面はボディと同様に塗膜で守られているため基本は乾拭きだけでOKです。演奏後にクロスで汗を拭き、汚れがひどいときはわずかに湿らせた布で拭ってから乾拭きします。塗装されたメイプル指板にスチールウールや研磨剤を使うと塗装を剥がしてしまう恐れがあるので厳禁です 。もし光沢が失われてきた場合は、研磨剤無配合のギターポリッシュを軽く塗ってツヤを出す程度に留めます。それ以上の重度な汚れはプロに任せるのが無難でしょう。なお、一部にオイルフィニッシュや無塗装のメイプル指板も存在しますが、その場合はローズウッド指板と同様のケア(清掃+少量のオイル)が有効です。

指板用オイルを選ぶ際は、溶剤が強すぎず木材に優しいものを選ぶのがポイントです。市販の「レモンオイル」は定番ですが、実はレモンの香り成分であるd-リモネン(柑橘系溶剤)は強力な溶解力を持ち、長期的には指板材を乾燥させたり塗装・接着部に悪影響を与える可能性があります 。実際、老舗のマーチン社は公式にレモンオイル使用を推奨しておらず、酸性オイルは塗装を侵食しフレットを腐食させる恐れがあると警告しています 。そのため、柑橘系溶剤やシリコンを含まない指板コンディショナーを選ぶと安心です。例えばMusicNomad社のF-ONEオイルはレモンや石油系成分を一切含まず、天然オイル100%で作られており指板やフレットを侵食しない安全な製品として知られています 。

オイルケアの頻度は、ギターの使用状況や保管環境によって調整します。基本的には**「やり過ぎない」ことが重要です。ギブソン社は「頻繁に弾くギターでも年に1~2回で十分**」としています 。なぜなら人間の指先の油分が日常的に指板に潤いを与えており、過剰に拭き取りすぎない方が良い場合もあるためです 。一方、冬場に暖房で空気が乾燥する部屋にギターを置いている場合などは1~2ヶ月に1回程度オイルを使っても良いでしょう 。要は木材が乾燥して白っぽくなったり、手触りがざらついてきたら少量施す、というイメージです。毎月塗る必要はありませんが、乾燥する季節だけケアするなど、ギターの状態を見ながら約3~6ヶ月に一度を目安にすると良いでしょう 。オイルは付けすぎ厳禁で、数滴を布につけて全体を拭き、余分は拭き取るくらいが適量です 。適切な製品を正しい頻度で使えば、指板をしっとり健康に保ちつつ過剰成分でベタつく心配もありません。

フレットの酸化膜やくすみがひどい場合、フレット磨きできらびやかな輝きを取り戻せます。最も安全で手軽な方法はフレットラバー(フレット消しゴム)を使う方法です。まず弦を外し(弦交換のタイミングがおすすめ)、指板の木部を金属製の指板ガードで保護します(無ければマスキングテープでも代用可)。そして粒度の異なるフレットラバーを順に使って磨きます。一般的には中目(♯1000相当)でくすみを落とし、仕上げに細目(♯2000相当)で鏡面に近いツヤを出すと良いでしょう 。ゴム状の研磨ブロックをフレットの頂部に沿って前後に数回こするだけで、酸化した層が徐々に取れピカピカになります。

研磨方向はフレットに沿って水平に動かすのがコツです。円を描いたりフレット横断方向に動かすと微細な傷がつきやすいため、常にフレットワイヤーの長手方向に磨きます。各フレットを磨き終えたら、金属粉が指板上に残るので乾いた布でしっかり拭き取りましょう。磨いている最中にクロスが黒く汚れるのは酸化物が除去されている証拠ですから、常にきれいな部分で拭き上げるよう心がけます 。

フレット磨きで適切な道具・手順を踏めば、通常フレットの形状が変わるほど削りすぎることはありません。フレット消しゴムや#1000~#2000程度の微粒研磨なら、削るのは表面の数ミクロンに過ぎず音程や弦高への影響も問題ない範囲です 。※ただし粗いヤスリでゴリゴリ削ると話は別です。あくまで「磨き」であって「すり合わせ(レベリング)」ではない点に留意してください。

フレット磨きや指板掃除が終わったら、最終仕上げとして指板全体を綺麗なクロスで拭き上げます。木部・金属部に研磨カスやオイルの残りがないよう丁寧に乾拭きし、必要に応じて新しい弦を張る前にもう一度指板に薄くオイルを塗ってツヤを出しても良いでしょう。これにより指板表面に保護膜ができ、乾燥や汚れの付着を防ぎます。フレットも磨きたては裸の金属面が露出しているため、できれば防錆効果のある潤滑剤を軽く塗っておくと酸化防止になります。前述のFast Fretを弦装着前のフレットに軽く塗って拭き取るのも手軽な方法です(演奏時にベタつかず、次の弦にも馴染みます)。

こうした指板・フレットの徹底メンテナンスは弦交換と同時進行で行うと効率的です。弦をすべて外した状態であれば指板の隅々まで掃除しやすく、フレット磨きやオイル塗布もしっかりできます。新しい弦を張った後はチューニングと合わせてオクターブ調整や弦高チェックも行い、必要ならごく微調整すると完璧でしょう。日頃から手汗対策として演奏前に手を洗って拭く、演奏後は毎回クロスで拭き取る習慣をつけておけば、フレットのくすみや指板の汚れも溜まりにくくなります。これらのケアを弦交換のルーティンに組み込んでしまえば、常に快適な演奏性と美しい外観を保つことができます。

ローズウッドやエボニー等の未塗装指板に安心な天然オイルです。レモンや石油系溶剤、シリコンを一切含まず 、木部やフレットを傷める心配がありません 。適度な洗浄力でホコリや指紋を拭き取りつつ潤いを与え、使用後のベタつきもほとんどありません 。速乾性があるため塗布後すぐ演奏しても指が滑り、乾燥期の指板ケアに最適な一本です。

消しゴム状のフレット磨き専用研磨ブロックです。ゴムに微細な研磨粒子が練り込まれており、フレットに沿って擦るだけで錆やくすみを落としピカピカに磨き上げます。色によって粒度が識別でき、粗め~極細までセットで使えばフレットの鏡面仕上げも可能です。固すぎず柔軟性があるためフレットの曲面になじみ、均一に研磨できます 。粉塵も少なく飛散しにくいので後始末も楽で、初心者でも安心して扱える優秀なメンテ用品です。

弦交換と同時メンテを効率化する1本3役の多機能ツールです。ストリングワインダー(糸巻き)にニッパー(弦切り)とブリッジピン抜きが一体化しており、これ一本で弦を緩め外し、新品弦を巻き上げて余長をカットするまでシームレスに行えます 。頑丈な作りでエレキはもちろんアコースティックやベースにも対応。弦交換作業の時短になり、ケースに忍ばせておけばライブ先でも心強いアイテムです。メンテナンスで弦を外す際の定番ツールとして一本持っておくとよいでしょう。

基本不要です(塗装がバリア)。汚れは“塗装対応”クリーナーをクロスに点付け→優しく拭く→乾拭き仕上げ。未塗装メイプルは稀なので、迷ったら“オイル無し”が安全です。

避けるのが無難。白濁・曇り・ベタつきの原因になります。ニトロ対応のギターポリッシュを最小量、必ずクロス側に付ける→即拭き切るが原則。

曇りやザラつきが取れる分、チョーキング時の抵抗や擦れ音が軽減。弦交換2〜3回に1度の“うっすら曇り取り”で十分。鏡面仕上げに固執しないのが安全です。

まず室内/ケースを40〜55%RHに。改善しなければ、ローズ/エボニーは指板オイルを布に1〜2滴→薄く伸ばす→2〜3分で完全拭き取り。やり過ぎはベタつきの元。

製品により柑橘系溶剤やシリコンを含むものがあります。指板用はシリコン不使用/強溶剤不使用を明記した楽器向けを選択。直塗りせず布に最小量が原則。

手洗い→完全乾燥→演奏後の弦拭きを徹底。必要に応じてFast Fret等の弦ケア。録音では弦を新しすぎない/指板側で押弦角度を浅くするだけでも軽減します。

40〜55%RHが目安。ケース派はHumidipak等の自動調湿、部屋派は温湿度計+加湿/除湿器で管理。急激な変化(±10%/日以上)は避けます。

| チャージ金額 | 通常会員 | プライム会員 |

|---|---|---|

| 5,000円〜 | 0.5% | 1.0% |

| 20,000円〜 | 1.0% | 1.5% |

| 40,000円〜 | 1.5% | 2.0% |

| 90,000円〜 | 2.0% | 2.5% |

\ 早く始めるほどお得が積み上がる /

コメント