セッション用Backing Trackはこちら

ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

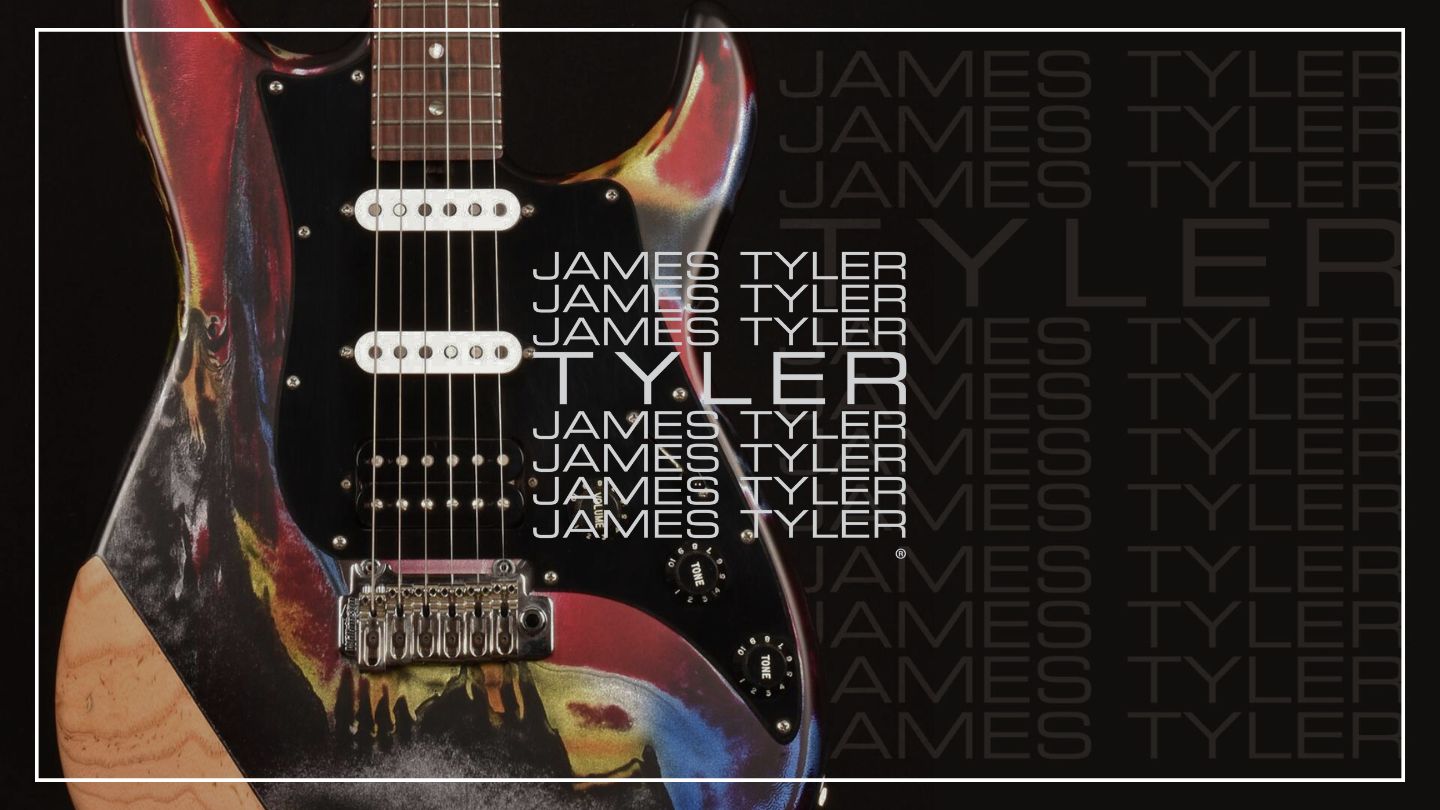

1980年代の音楽シーンを支えた伝説的なエレキギターブランド

James Tyler Guitars

(ジェームス・タイラー・ギターズ)

その独自性とクオリティの高さから、現在も“ハイエンドギターの代表格”として君臨しています。

この記事では、James Tylerブランドの歴史や思想、主なモデルや特徴、ユーザーからの評判までを網羅し、雑誌級のクオリティで徹底解説します。

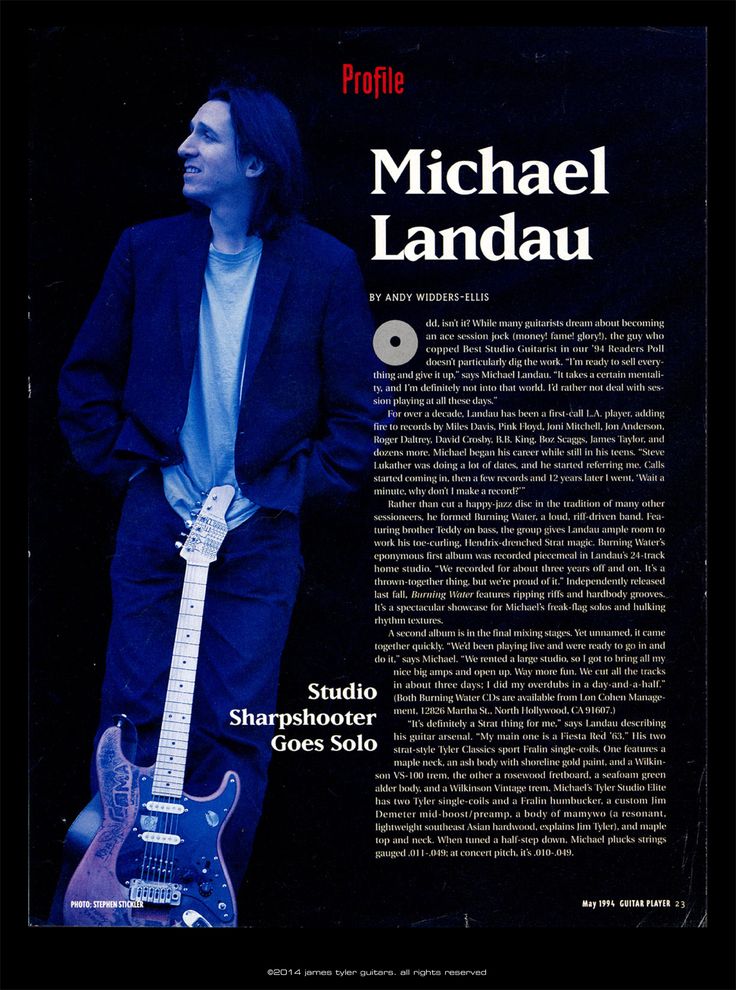

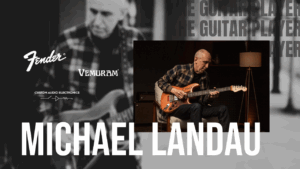

ジェームス・タイラーは1978年にNorman’s Rare Guitarsでのリペアからキャリアを始め、1980年に自らの修理工房を開きます。80年代にはワーモスやトム・アンダーソン、シェクター等のパーツを用いた組み上げを通じて、ディーン・パークス、ダン・ハフ、マイケル・ランドウらL.A.屈指のスタジオ勢と直接つながり、“現場で即戦力になる楽器”という思想が固まっていきました。1987年のL.A.ギターショーで初の量産モデル「Studio Elite」を発表し、リペアマンからブランドへと独立していきます。

New arrival! James tyler Japan

— 島村楽器 静岡パルコ店 (@shima_shizuoka) March 5, 2024

担当者こだわりのシュミアーカラーでオーダーした2本がようやく到着致しました。

詳細は後ほど! pic.twitter.com/JG88It3fSC

ノース・ハリウッドのショップには看板すら無く、**「知る人ぞ知る」を合言葉に広告もエンドース契約も最小限。口コミと現場評価だけで支持を広げる姿勢は、L.A.の職人文化そのものです。公式ヒストリーにも、カーテンで外から中が見えないブティック然とした店構えと、このフレーズの誕生が記されています。“宣伝ではなく、音と手触りで語る”**という価値観が、いまもタイラーの根にあります。

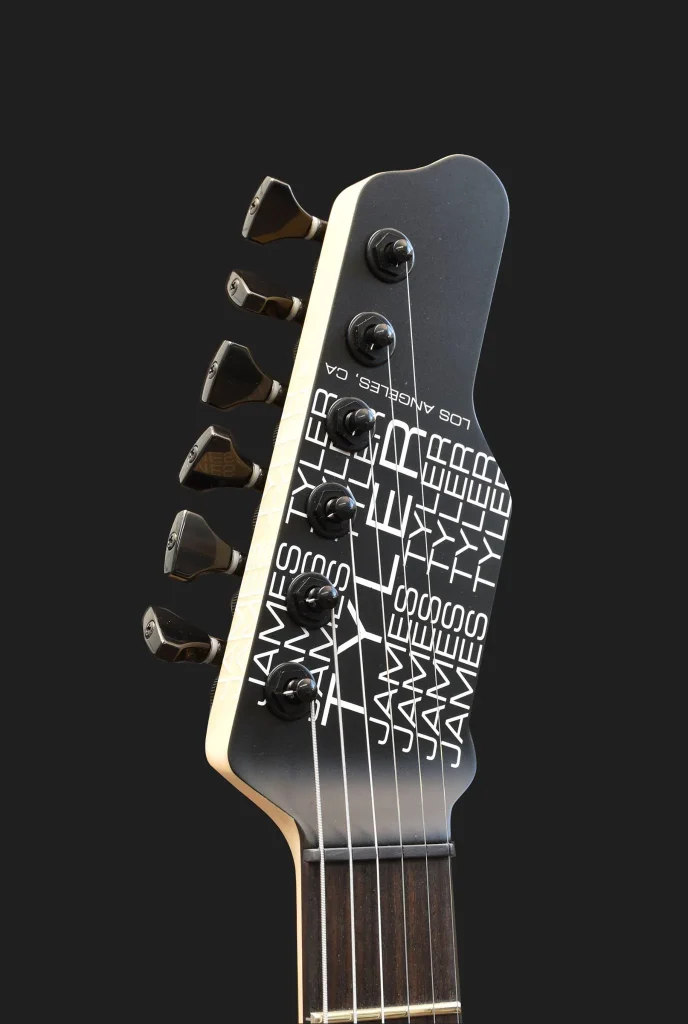

フェンダー系が主流だった80年代当時、タイラーは独自のヘッドシルエットとStudio Eliteの特徴的なピックガードをデザイン。1987年のL.A.ギターショーで両者を同時にデビューさせ、視認性の高いアイコンと最大限のプレイアビリティを共存させました。フェンダーのヘッド商標化の動きが強まるなか、早くから独自形状を採っていたことも“自分たちの道具を自分たちで定義する”という意思表明でした。

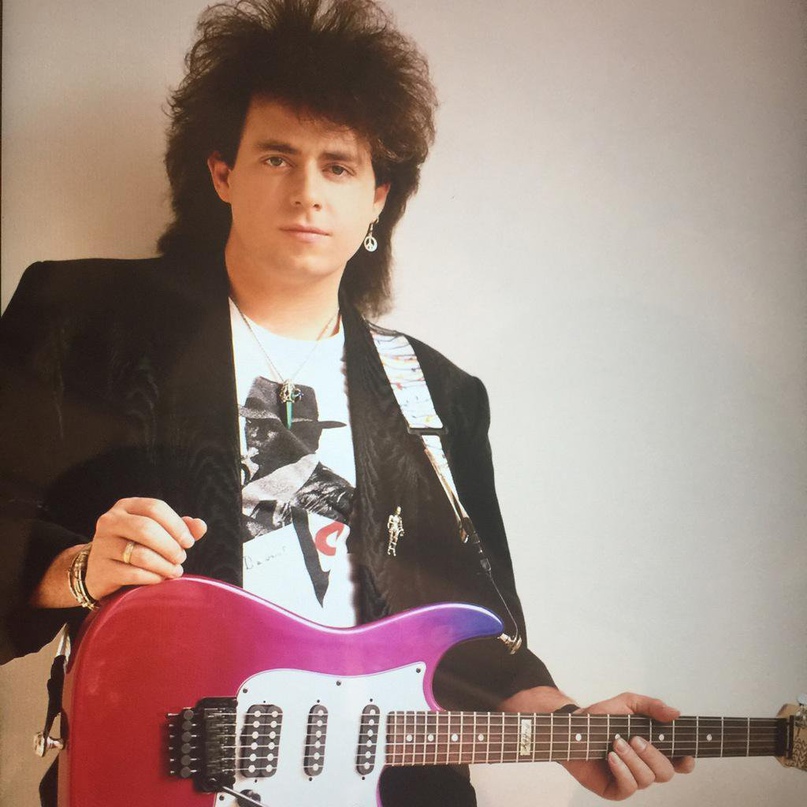

1991年、マイケル・ランドウのためにPsychedelic Vomitを製作。続く1993年にはランドウのバンド名を冠したBurning Waterを創作し、翌94年から定番化します。奇抜なだけではなく、舞台照明下での識別性、経年による個体差の表情といった“使う理由”がある塗装。見た目も演奏体験の一部だという割り切りが、タイラーらしい機能美を形にしました。

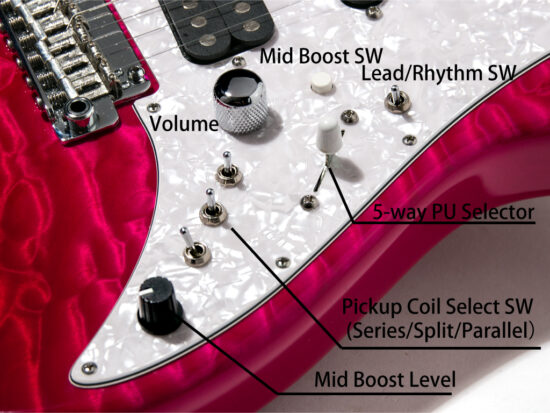

タイラーは早くからミッドブーストを要とする回路設計に力点を置き、1982年にはデメター製ミッドブーストを組み込んだリード/リズム回路を確立。2005年には自社PUラインJames Tyler Electricを立ち上げ、巻きパターンや素材を定義して狙ったレンジと分離を安定供給できる体制を整えます。ステージでも録音でも、手元(Vol/Tone/ミニSW)で音作りが完結する――それが“現場主義”の電装です。

ボディ材で象徴的なのがMamywo(マムヨ)。タイラーがそう名付けた材の正体は**Jelutong(ジェルトン)**で、軽量で加工性が高く、独特のミドルの張りが魅力。単に軽いだけでなく、広いレンジの中に中域の存在感を押し出すため、ハイゲイン下でもコード分離が保たれます。塗装やPU次第でキャラクターを振れる“調合しやすい基材”として、長年の主力に据えられてきました。

2014年、ディバイザー傘下の飛鳥(Aska)と提携しJames Tyler Japanが始動。USAからCADデータや主要部材を共有し、Askaのスタッフがロサンゼルスで工程を学んだ上で量産体制を整備したことが複数の一次・二次情報に残ります。結果として、USAの設計思想をコストと供給の現実解に落とし込むラインが確立。“楽器としての同質性”を担保しつつ入手性を高め、現場で使えるタイラーをより多くのプレイヤーへ届ける狙いです。

CNCに全面依存せず手作業の比率を高く保つ姿勢、大量広告や無償エンドースに頼らない受注主義――こうした方針は、90年代当時からのインタビューや記述にも表れています。「本当に必要な人に届けば良い」という矜持は生産本数や価格にも直結しますが、現場が求める再現性と整備性、そして長期にわたる調整のしやすさを手離さないための選択でもあります。

Studio Elite HDは“現場の万能機”として完成度が高い一本です。レンジの広さと押し出しの強さが共存し、クリーンの煌めきから密度あるハイゲインまで一本で到達できます。操作系は整理され、リハーサルでの音決めが速いのも美点。

ネックはロールドエッジにより手の内で吸い付く感触で、長時間プレイでも疲れにくいです。USA製ならではの木工精度と選別材がもたらす安定した鳴り、現場での再現性は“メイン一本”を求めるプレイヤーにとって大きな安心材料になります。

HD-Pは“素のギター”としての表現力を極めた仕様です。アンプ直や最低限のペダルで完結したい人に刺さり、指先のタッチやピックの角度まで音像に反映されます。ブーストで厚みを足すアプローチに慣れた人には最初ややスリムに感じるかもしれませんが、帯域の整理が行き届いた録り音はミックスで威力を発揮。クランチの抜け、クリーンの芯、どれも過度に脚色されないため、手癖に応じて音が育つ“相棒感”が強いモデルです。

Burning Waterはタイラーの象徴的モデルです。視覚的インパクトだけでなく、音も“歌う”方向へ最適化。中域のハリと太さが心地よく、ゲインを上げても輪郭が崩れません。配線はシンプル寄りで、ライブの照明下でも迷わない操作性。クリーンのシマー感やハーフトーンの立体感も秀逸で、リードからカッティングまで幅広い現場で主役を張れます。ステージでの存在感と実戦的なサウンドを両取りしたい方に最適です。

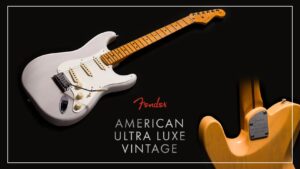

Classicは“ストラトの最終回答”を目指した一本です。往年のスナップ感と美しい高域の倍音を保ちながら、現代のステージや制作環境で求められる安定感を付加。ピッキングの角度で音色が素直に変化し、クリーンの粒立ちやハーフトーンの奥行きが印象的です。派手なギミックに頼らず、演奏者の表現を増幅する道具として完成度が高い。ビンテージ気分を楽しみつつ、実務的な仕上がりを重視するプレイヤーに合います。

Japan Studioは“手に届くタイラー”としての実力派。USA同等の設計思想を保ちながら、日常運用のしやすさを高い次元で確保します。木工の精密さとフレット処理の気持ち良さは特筆で、季節変動にも強く調整幅が広い個体が多い。リハから本番まで通年で連れ回せる実用性はプロ・アマ問わず大きな武器になります。初のタイラーとしても、ツアー用の“もう一本”としても選びやすい完成度です。

Tylerbastarは“テレらしさ”の美点を残しながら、現場での扱いやすさを高めたモデルです。立ち上がりの速いアタックと抜ける中域により、クリーンの刻みが気持ち良く決まります。PU構成の自由度が高く、ロック寄りに太らせるか、トラディショナルに寄せるかを柔軟に選べるのも魅力。ブリッジやサドルの安定性が高く、ピッチの信頼性も上々。テレ系一本で現場を回したいプレイヤーに心強い選択肢です。

L.A.を代表する凄腕スタジオギタリスト。タイラーとは初期からの盟友で、代表モデル「Burning Water」の開発者でもあります。エリック・クラプトンからも一目置かれる存在で、自身のソロ作品やセッションワークでタイラーギターを使用。

ロックバンドTOTOのギタリストで、ランドウの高校時代の先輩。80年代にはランドウと共にJames Tylerの顧客となり、スタジオエリートを使用した記録があります 。彼の華麗なプレイを支えたギターの一つとしてタイラーの名が挙がります。

一方で、初心者やシンプルな機材を好むプレイヤーにはオーバースペックに感じられる可能性もあります。多機能ゆえに戸惑うこともあるでしょうし、タイラーでなくとも事足りる場面もあるかもしれません。しかし、ギターに対して明確なこだわりや理想のサウンド像を持っている方にとって、James Tylerはその夢を叶えてくれる頼もしい相棒となり得ます。もし予算に余裕があり、機会があるならぜひ一度試奏してみてください。著名なレビューアーも「もっと早く出会っていたら自宅がタイラーだらけになっていたかも」と述べるほど衝撃を受けています 。「オールマイティなギターが欲しい!」と思っているなら是非試してみてほしいギターです 。

James Tylerのエレキギターは、創業者の情熱と独創性が息づく究極のカスタムギターです。高次元の演奏性と多彩なサウンド、唯一無二のルックスで、中上級プレイヤーの要求に応えてくれるでしょう。その分価格も勇気が要りますが、手にした瞬間「これは次元が違う…!」と感じさせるだけの凄みがあります。まさに**「最高のサウンドと最高のプレイ」を求める人のための最高峰ギター**、それがJames Tylerなのです 。興味を持たれた方はぜひ一度その音と手触りを体感してみてください。あなたのギター観が変わるかもしれません。

| チャージ金額 | 通常会員 | プライム会員 |

|---|---|---|

| 5,000円〜 | 0.5% | 1.0% |

| 20,000円〜 | 1.0% | 1.5% |

| 40,000円〜 | 1.5% | 2.0% |

| 90,000円〜 | 2.0% | 2.5% |

\ 早く始めるほどお得が積み上がる /

コメント