ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

【まとめ】スティーヴィー・サラス/Stevie Salasの使用機材【アンプ・ギター・エフェクター】

国内外で活躍するギタリストの愛用機材をまとめて取り上げる「プレイヤーズ・リグ」

エネルギッシュなカッティング、ハードロック級のアグレッション、

そして強烈に個性的な音色とパフォーマンス。

スティーヴィー・サラス/Stevie Salas

90年代初頭のソロデビュー以来、Stevie Salasはミック・ジャガー、ジョージ・クリントン、B’zらと共演しながら、

ファンクとロックを自在に行き来する“唯一無二のギタリスト”として世界中にその名を刻んできました。

そんな彼のプレイを支えるのが、ギター、アンプ、エフェクター、そしてこだわりのアクセサリーたち。

奇抜さと実用性を兼ね備えた機材セレクトは、彼の音楽そのものと同じく、型にはまらない自由さに満ちています。

本記事では、Stevie Salasのキャリアを振り返りつつ、通期で彼が愛用してきた機材を徹底的に紹介します。

スティーヴィー・サラス/Stevie Salas|Profil

生年月日:1964年11月17日

出身:カリフォルニア州サンディエゴ

Biography

ロックに憧れた少年時代 〜 音楽キャリアのスタート

Stevie Salasは1964年11月17日、カリフォルニア州サンディエゴにて生まれました。

アメリカ先住民族(メスカレロ・アパッチ)の血を引くルーツを持ち、彼のアイデンティティと音楽表現にも大きな影響を与えています。

10代の頃からギターにのめり込み、地元で結成したバンド「This Kids」で本格的に活動を開始。

この頃すでに、人と同じことをするのを嫌い、**「自分だけの音、自分だけのギターを持ちたい」**という精神が芽生えていたといいます。

高校時代には既に自身で改造した黒いストラトタイプを使い、激しいカッティングとワイルドなソロで観客を魅了していました。

ロッド・スチュワートのツアーで世界のステージへ

プロキャリアの大きな転機となったのは、1988年。

伝説的シンガー、ロッド・スチュワートの世界ツアー・ギタリストに抜擢され、一躍その名が世界に知られるようになります。

ソウルやブルースの色が濃いロッドのバンドにおいて、Salasのファンキーかつエネルギッシュなギターサウンドは強烈なスパイスとして機能。

この経験は彼のキャリアの中でも非常に重要なフェーズであり、後年に語る「プロミュージシャンとしての基本」を培った時期でもあります。

ソロデビューとColorcode時代の躍進

1990年、満を持してリリースされたソロアルバム『Stevie Salas Colorcode』は、

ファンク、ロック、ヒップホップ、サイケを融合させた新感覚のギター・アルバムとして高く評価されました。

イギリスやヨーロッパではカルト的な人気を博し、

日本では1994年発表の『Back From The Living』が**「年間ベストアルバム」**に選出されるなど、独自の地位を確立。

当時から「アメリカではあまり売れてないけど、海外ではロックスター」という立ち位置を自らネタにしていたほどで、

その屈託のないキャラクターと圧倒的なプレイで世界中にコアなファンを持つギタリストとなりました。

共演歴:ミック・ジャガー、B’z、そしてネイティブの誇り

Stevie Salasは、ミック・ジャガー、ジョージ・クリントン、ブーツィー・コリンズ、T.T.ダービー、ジャスティン・ティンバーレイクなど

数えきれないほどの一流アーティストとツアー/レコーディングを重ねてきました。

中でも2001年のミック・ジャガーのソロワールドツアーではギタリスト兼音楽ディレクターとして帯同し、サタデー・ナイト・ライブにも出演。

世界最大のロックアイコンと肩を並べてプレイしたことで、名実ともに“世界のSalas”となりました。

また、日本のロックシーンとの関わりも深く、B’zの稲葉浩志や松本孝弘とたびたび共演。

ユニット「INABA/SALAS」では楽曲制作から全国ツアーまで行い、日本のファンにとっても馴染み深い存在となっています。

映像作品と文化活動への展開

ミュージシャンとしてだけでなく、Salasはドキュメンタリー映画『RUMBLE: The Indians Who Rocked the World』のプロデューサーとしても知られています。

これはアメリカ先住民たちがロックやブルースの歴史に与えた影響を描いた作品で、トロント国際映画祭で観客賞を受賞するなど高く評価されました。

自身もアパッチ族の出自を持つSalasにとって、先住民の文化を尊重し発信することは音楽と同じくらい大切なテーマ。

ギターで語るだけでなく、ドキュメンタリーや書籍といった手法でも「伝える」ことを追求し続けています。

自伝とその後:一貫した“音”へのこだわり

2021年には自伝『ギター弾きの最低で最高な人生』を出版。

ロック界を生き抜いてきたリアルな体験と、音楽との向き合い方が綴られています。

ギターという楽器に誠実で、音に対して妥協しない姿勢。

その一方で、ファンクの持つ“グルーヴで踊らせる力”を常に大切にしてきた彼の音楽哲学は、

今なお進化し続けています。

スティーヴィー・サラス/Stevie Salas|Play&Music

Stevie Salas “Stand Up” Live at 2024 San Diego Music Awards

2024年のサンディエゴ・ミュージック・アワードでの「Stand Up」のライブ映像です。このステージでは、Salasのダイナミックなパフォーマンスと、観客との強いコネクションが見どころです。彼のギターサウンドは力強く、楽曲のメッセージ性をさらに高めています。

Stevie Salas – Break It Out (Live 2004 Fuji Rock Festival)

2004年のフジロック・フェスティバルでの「Break It Out」のライブ映像です。このパフォーマンスでは、Salasのテクニカルなギタープレイと、バンドのエネルギッシュな演奏が際立っています。特に、彼のソロ部分では、その卓越した技術と表現力が存分に発揮されています。

Richie Kotzen Losing You (Live Tokyo 2017) Stevie Salas surprise guest!

2017年の東京公演でのRichie Kotzenとの共演映像です。このステージでは、Kotzenの楽曲「Losing You」をSalasがサプライズ出演し、二人のギタリストによる即興的な掛け合いが見どころです。異なるスタイルを持つ二人のギタープレイが融合し、観客を魅了しています。

スティーヴィー・サラス/Stevie Salas|愛用機材【ギター】

Framus / Idolmaker Stevie Salas Signature

機材解説

Stevie Salasの現行メインギター。

オフセットボディと豪快なルックスが特徴のシグネチャーモデル。

マホガニーバックにメイプルトップを貼り合わせた構造で、太く艶のある中域を持ち味とする。

ピックアップにはP-90タイプのSeymour Duncan / Phat Catを搭載し、

シングルコイルのブライトさとハム的な太さを併せ持つ個性的なサウンドが得られる。

Idolmakerのネーミングは、Salasの「アメリカン・アイドル」関与歴に由来。

Framus / Panthera II

機材解説

Idolmaker登場前に使用されていたFramus製のシングルカット・モデル。

厚みのあるミッドレンジとメロウなトーンが魅力で、

ステージではやや落ち着いたセットリストやリズム主体のプレイにマッチしていた。

現在はサブとして使用されることが多いが、

SalasのFramus愛を象徴する一本。

Washburn / MG130 Stevie Salas Signature

機材解説

90年代に活躍したSalasシグネチャーモデル。

USA製フラグシップで、派手なルックスと高い演奏性が売り。

HSS配列、セイモア・ダンカンTB-4(JB)ハムバッカー、

フロイドローズ系トレモロを搭載し、スーパーストラト系ギターとして高い評価を受けた。

当時のライブやPVでも頻繁に登場しており、Salasサウンドの基礎を作った重要なモデル。

Yamaha / Pacifica Custom(Stevie Salas モデル)

機材解説

1990年代初頭に使用されていた紫色の特注モデル。

ヤマハのカスタムショップでレオ・ナップと共同製作された、いわば非公式シグネチャー。

ディマジオピックアップ+ヤマハ製トレモロ搭載で、

太く粘るディストーションからタイトなカッティングまで幅広くこなせた。

紫のボディとパーロイド・ピックガードが強烈な印象を残す。

自作ストラトキャスター(Mighty Miteボディ)

機材解説

Salasが高校時代から愛用している、自作の黒いストラトタイプ。

アッシュ材のボディにビル・ローレンス製ピックアップ、ディマジオ製パーツを搭載。

ロッド・スチュワート時代や初期Colorcode期にも使用され、

本人曰く「全てのアルバムでこのギターを使っている」。

現在でもレコーディングに登場することがあるという、生涯の一本的な存在。

James Trussart / Steel Deville

機材解説

スチールボディを持つアーティスティックなギター。

マイケル・ジャガーとの共演ステージで使用された個体が有名。

アコースティックとエレクトリックの中間のような音抜けが特徴で、

歪みとの組み合わせでも複雑な倍音を維持することができる。

スティーヴィー・サラス/Stevie Salas|愛用機材【アンプ】

Marshall / JCM800

機材解説

Stevie Salasのロックサウンドの核を支えた王道真空管アンプ。

特に1980〜90年代のツアーやレコーディングでメインアンプとして使用され、

パンチのあるミッドレンジと粘りのある歪みで、ファンキーかつアグレッシブなトーンを実現していた。

Colorcode期には改造を施した50Wヘッドを使用していたという証言もあり、

トーンだけでなく、音の立体感や圧で勝負するStevieのプレイを見事に支えていた。

Fender / ’65 Deluxe Reverb

機材解説

クリーントーンや小会場でのプレイに使用。

チューブアンプならではの温かみとリッチなスパークル感が、Stevieのファンク的なカッティングにマッチ。

クリーンで弾いても音が前に出る、芯のあるトーンが特徴で、

必要に応じてオーバードライブでクランチに変化させることも。

LAA Custom / Signature Amp

機材解説

INABA/SALASなどの近年のプロジェクトでは、

イタリアのLAA Custom製のアンプヘッドを使用。

明瞭かつハリのある中域と、モダンなハイゲイン対応力を備えた音作りで、

クリーンからリードまでの幅広いプレイに対応。

Salasのピッキングニュアンスを活かすうえでも非常に相性が良い。

Diamond Amps / Spitfire Series

機材解説

一部のライブやステージセッティングで目撃されているハイゲイン系アンプ。

分厚いディストーションとアタック感のあるサウンドが持ち味で、

グルーヴィーなバッキングやパワフルなソロを支えるために使用。

Bogner / Ecstasy

機材解説

3チャンネル構成の多機能アンプ。

プレキシ系〜ハイゲインまでを1台でカバーできる設計で、

Stevieが1台で複数の楽曲をカバーするライブに最適な選択肢として導入している。

反応性と奥行きのあるリードサウンドに定評がある。

Shinos / Luck6V

機材解説

日本のブティックアンプメーカーShinosの真空管アンプ。

INABA/SALASの活動や日本でのツアー中に使用されている場面もある。

フェンダー系のクリーンをベースにしつつ、滑らかに歪む美しいクランチが持ち味。

繊細なダイナミクスがSalasのピッキングタッチと見事に調和する。

スティーヴィー・サラス/Stevie Salas|愛用機材【エフェクター】

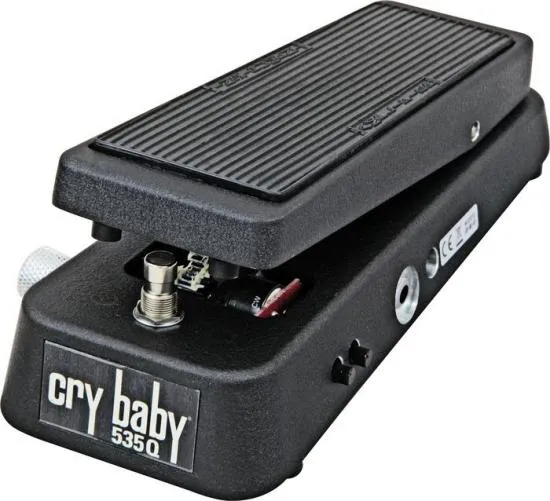

Jim Dunlop / Cry Baby Wah(モデル535Qなど)

機材解説

Stevie Salasの足元に欠かせない存在である定番のワウペダル。

彼のライブボードには2台のCry Babyが並ぶこともあり、曲によって使い分けている。

特にクランチトーンとの組み合わせでブラッシングの粒立ちやソロのピーク感を強調し、

ファンクのリズムとロックの攻撃性を両立させた独自のサウンドメイクを行っている。

Mini Ver.

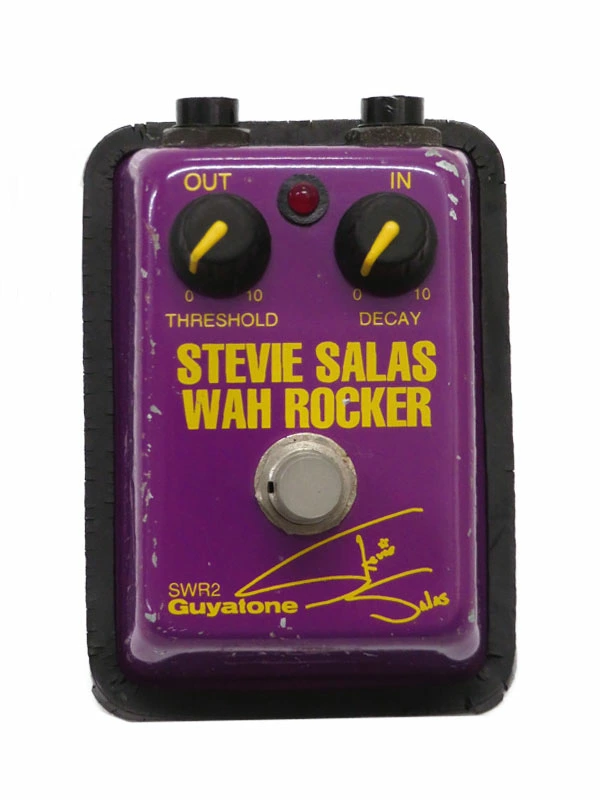

Guyatone / SWR-2 Stevie Salas Wah Rocker

機材解説

紫色の小型ペダルで、Stevie Salasのシグネチャー・オートワウ。

フィルター系効果を自動で生み出し、独特のミッドレンジが“ブリブリ”と鳴るクセのあるトーンが特徴。

感度(THRESHOLD)と戻り速度(DECAY)だけのシンプル操作ながら、かかり具合の調整幅が広く、

「Stand Up」などの楽曲で聴ける強烈なワウトーンに貢献している。

機材解説

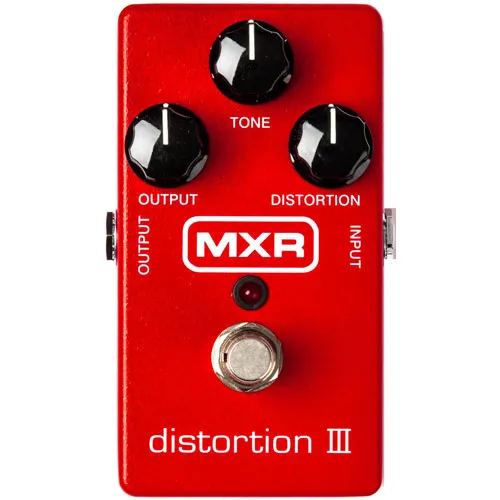

MXR / Distortion III

機材解説

鮮やかな赤い筐体のコンパクトペダル。

クランチからディープなディストーションまで幅広くこなすオールラウンドな歪み。

Stevie Salasは中〜高域にクセのある軽めのドライブ感を狙って使用しており、

かつて使用していたGuyatone SHR-2 Stevie Salas Distortionに近いトーンキャラクターを持つ。

MXR / GT-OD

機材解説

ミッドレンジにフォーカスした温かみのあるオーバードライブ。

Stevieはこのペダルでアンプをプッシュし、図太くヌケの良いクランチを得ている。

チューブスクリーマー系の代替としても扱いやすく、

ミッド重視のトーンを必要とするファンキーなリードフレーズに重宝されている。

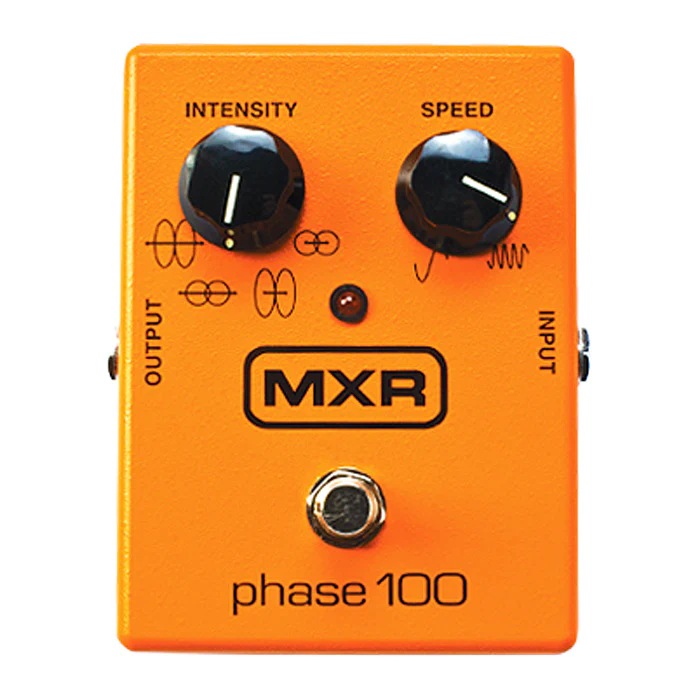

MXR / Phase 90・Phase 100

機材解説

エディ・ヴァン・ヘイレンの使用でも知られる定番フェイザー。

Salasはフェイザーをクリーンアルペジオにうねりを与える目的や、

ディストーションのソロにサイケデリックな揺らぎを加える用途で活用。

オレンジ筐体のスタンダードタイプを使用することが多い。

Electro-Harmonix / Small Stone

機材解説

クラシックなアナログフェイザーで、MXRとは異なる濃い目の揺れが特徴。

Salasは楽曲によってPhase 90との使い分けを行っており、

より“うねり”や“粘り”を前に出したいときにこのペダルを選ぶ。

現行はこちら

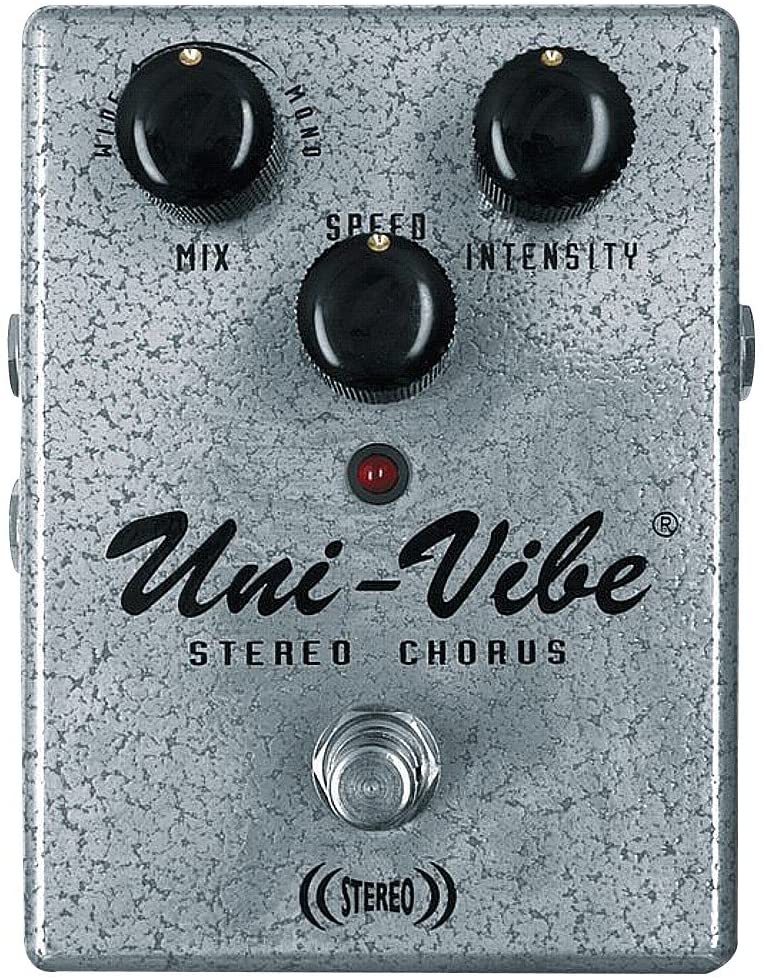

Jim Dunlop / UV-1SC Uni-Vibe

機材解説

クリーントーンにロータリースピーカー風の立体感と揺れを加える、ステレオ仕様のビブラート/コーラスユニット。

Stevieは曲「Blind」などで幻想的な雰囲気を作る際に使用しており、

ミッドがくぐもることなくトーンに深みを足せるため、クリーンリフや空間系ソロで重宝されている。

DigiTech / Whammy

機材解説

ピッチシフター系の代表ペダルで、オクターブの飛翔やダイブボム、擬似ベースラインなど幅広い用途に対応。

Stevieは90年代から導入しており、楽曲の効果音的なパートやスライドフレーズなどで積極的に使用。

INABA/SALASの「AISHI-AISARE」などでもそのサウンドが確認できる。

BOSS / GE-7 グラフィックEQ

機材解説

7バンドのイコライザーで、ソロ時の中域ブーストや不要な低域のカットなどに活用。

歪みペダルとの組み合わせで音作りの微調整を行い、ギターの存在感を高める用途としてステージでも使用されている。

MXR / M109 6-Band EQ

機材解説

GE-7に比べて滑らかなカーブで動作し、より“ナチュラル”な音作りが可能なイコライザー。

SalasはGE-7と併用し、細かい帯域調整をシチュエーションごとに使い分けている。

スティーヴィー・サラス/Stevie Salas|愛用機材【その他】

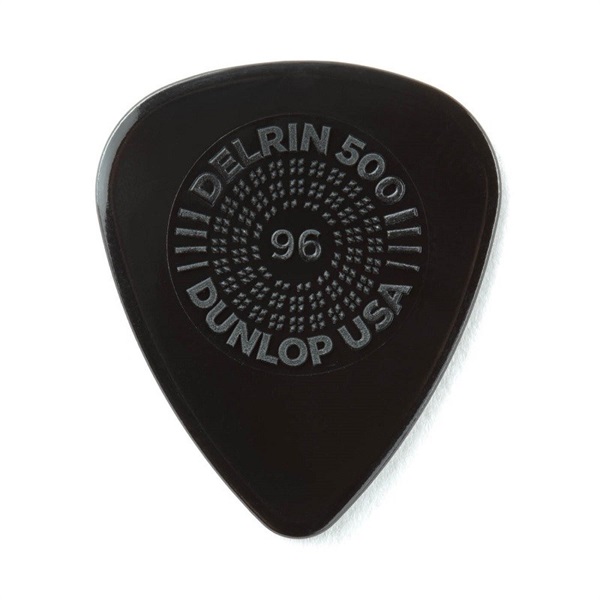

Jim Dunlop / Delrin 500 Picks(0.96mm)

機材解説

Stevie Salasが長年愛用しているピック。

厚さ0.96mmのデルリン素材は、カッティング時のアタック感とコントロール性のバランスに優れています。

自身の名前やアートワークが入ったカスタムピックも使用しており、ライブでは観客に投げ入れることも。

ファンクやロックの複雑なリズムワークにも耐える、滑りにくく扱いやすいモデルとして選ばれています。

コメント