ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

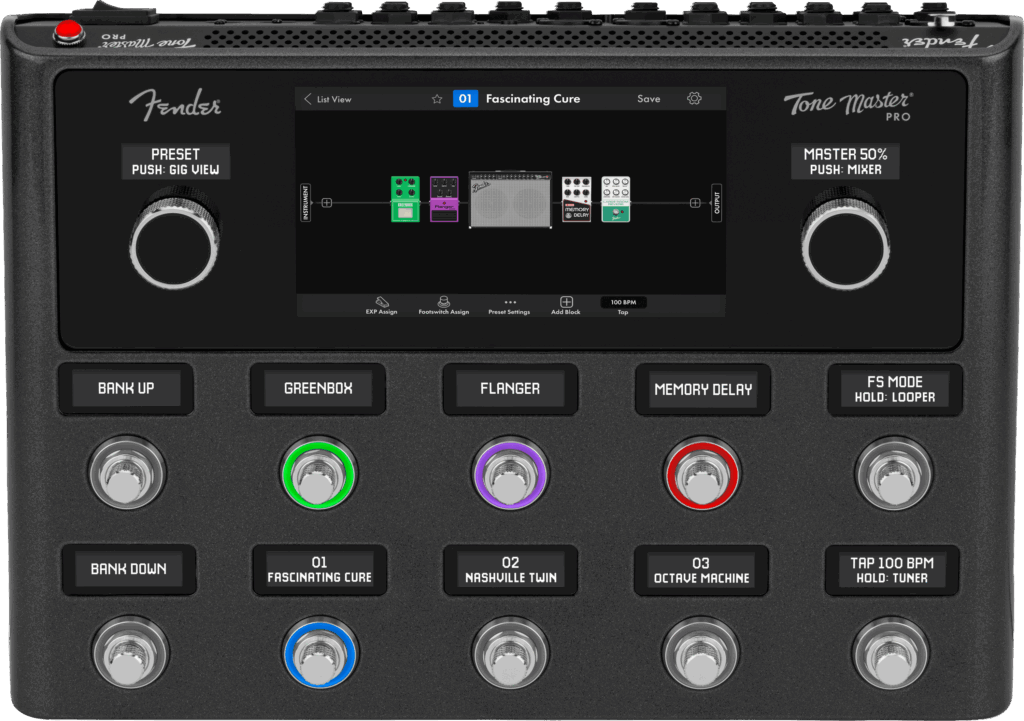

【フェンダー初の本格マルチ】Fender Tone Master Proの実力とは?Helix・Quad Cortexと比較あり【サウンドデモ・評判】

「ギターの音作りをもっと直感的に、しかもプロクオリティで実現したい」

そんな方必見のFenderから満を持して登場したマルチ

Fender Tone Master Pro

7インチの大型タッチスクリーンとエンコーダー付きフットスイッチを備え、Twin ReverbからEVH 5150IIIまで100種類を超えるアンプ/エフェクトをワンタップで呼び出せます。さらに4系統FXループやXLRマイク入力など豊富なI/Oを搭載しており、ライブ・宅録・配信のすべてをこの1台で完結できます。

本記事では、操作感やサウンドの実力を詳しくご紹介し、Line 6 Helix Floor・Neural DSP Quad Cortexとの比較やユーザーのリアルな口コミまで徹底的に掘り下げます。

Fender Tone Master Proとは?

基本情報

| 項目 | Tone Master Pro |

|---|---|

| 価格(国内/海外) | ¥198,990 (実売税込)※定価¥266,200 $1,599.99 |

| サイ(W×D×H) | 37.1 cm × 26.2 cm × 9.6 cm |

| 重量 | 約 4 kg |

| 画面 | 7-インチ カラータッチスクリーン |

| DSP/内部処理 | 32-bit 浮動小数点/48 kHz |

| アンプモデル数 | 100+ |

| エフェクトモデル数 | 100+ |

| IR 対応 | 内蔵数千+外部 IR ロード可 |

| ルーパー | 60 秒ステレオ |

| I/O | ギター IN、XLR マイク IN、4 × FX Loop、XLR OUT、TRS OUT、MIDI I/O、USB-C、Bluetooth、ヘッドホン OUT |

Fender Tone Master Proとは、フェンダー社が2023年に発売したプロ仕様のデジタルアンプ・モデルラー/マルチエフェクターです 。往年の名機をデジタルで再現して成功を収めた「Tone Master」アンプシリーズの技術を継承しつつ、フロアボード型に凝縮した「ギター・ワークステーション」です。簡単に言えばエフェクターボード+アンプが1台に統合されたような製品で、ライブから宅録まで幅広く活躍します。

フェンダーがこの種のマルチプロセッサー市場に参入するのは驚きでしたが、同社ならではの強みを活かした製品となっています 。特にクラシックなFenderアンプのサウンド再現には自信と誇りが込められており、デジタル技術であっても「フェンダーだけがその基準を決める」という意気込みが感じられます 。つまり、「フェンダー自身が作ったフェンダーサウンドのデジタル版」とも言えるでしょう。

Tone Master Proの特徴・機能

7インチ・タッチスクリーン&LCD付きエンコーダー・フットスイッチ

Tone Master Proの操作系は、中央の7”カラー・タッチスクリーンと10基のフットスイッチ兼エンコーダーが核。 各スイッチ下に小さなLCD“スクリブルストリップ”があり、踏めばエフェクトON/OFF、回せばノブとして即パラメータ調整──まさに“見る・踏む・回す”が一続きで完結する設計です。直感性の高さは、マルチエフェクター初心者でも数分で扱えるほどと高評価です。

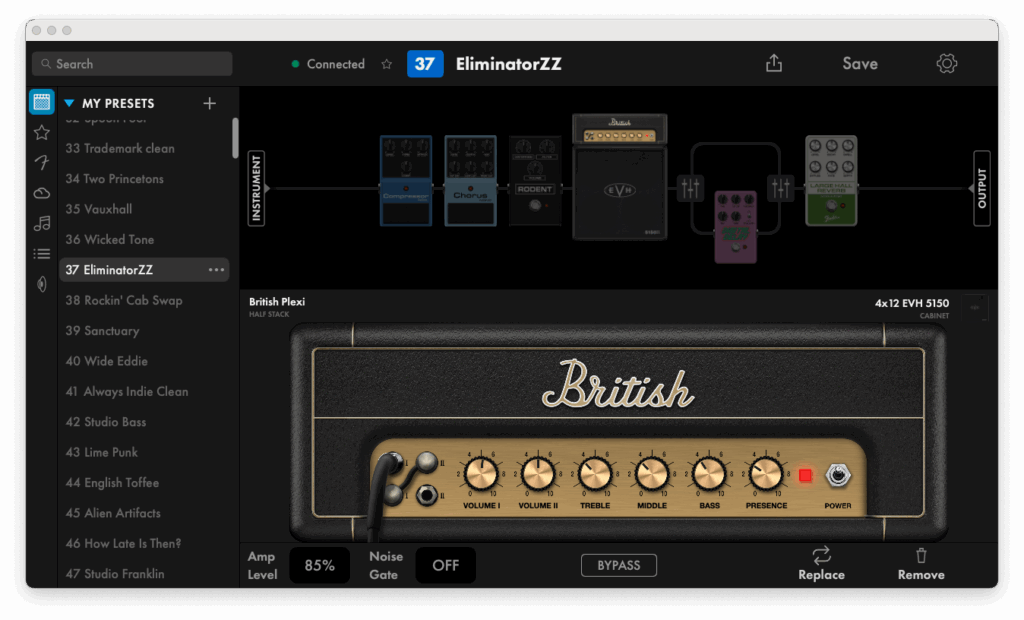

100+アンプ&エフェクト+6,000超IRライブラリ

内蔵するTone Master品質アンプ/エフェクトは100種類以上。Twin ReverbやDeluxe Reverbなどフェンダー黄金期アンプに加え、公式ライセンスのEVH 5150III Stealthや英国系ハイゲインも網羅します。さらに6,000超のFenderキャプチャIRをプリロードし、マイク位置やキャビ種を細かく追い込めるほか、サードパーティIRもドラッグ&ドロップで読込可能です。

4系統FXループ&XLRマイク入力を含む豊富なI/O

リアパネルにはギターIN+XLRマイクIN(+48 V)、モノ4/ステレオ2のエフェクトループ、独立したXLR L/R・TRS L/Rアウト、MIDI I/O、USB-CオーディオIF、AUX IN、ヘッドフォン端子まで完備。外部ペダルやアンプとの4ケーブル法、弾き語りの同時処理、宅録用マルチチャンネル録音など、想定外のシナリオがほぼありません。

60秒ステレオルーパーとSong/Setlistモード

本体だけで60秒ステレオ・ルーパーが使え、フレーズ練習やソロ中の多重演奏が即可能。さらにSongモードで曲単位、Setlistモードでライブの曲順どおりにプリセットを並べ替えられるため、本番中のページ送りもストレスフリーです。

8コアDSPとシームレス・プリセット切替

8コアプロセッサにより重いIRや多段エフェクトも余裕で処理。プリセットを切り替えてもディレイやリバーブの残響が途切れない真のスピルオーバーを実現し、ライブでの音切れストレスを解消します。

メタルシャーシで約4 kg台の軽量ボディ

アルミ/スチール筐体の堅牢さを保ちながら**重量は約4 kgと驚くほど軽量。Helix Floorの約6.6 kgと比べると持ち運びの負担は3分の1以下で、リハや遠征でもラクに携行できます。

半年ごとの無償ファームウェアアップデート

Fenderは約6か月ごとに大型ファームウェアをリリースし、新アンプ/エフェクトや機能を継続追加中。実際に2024〜25年だけでもバージョン1.3→1.6まで進化し、ベースアンプや新IRが次々と解禁されています。「買って終わり」ではなく育つハードという安心感が魅力です。

Tone Master Pro|サウンドデモ

Tone Master Pro|レビュー・評判

良い評判(ポジティブな口コミ)

- 操作が直感的で扱いやすい

「音も良いし、直感的に使いやすいです」との声があるように、難解なメニュー操作に悩まされず快適に音作りできます 。初めてのマルチエフェクターでも戸惑わないUI設計が高く評価されています。 - サウンドが素晴らしい

フェンダー純正のアンプモデルは**「さすが本家、最高の再現度」**と評判で、ヴィンテージFenderトーンから現代的ハイゲインまでクオリティが高いです 。特にEVH5150IIIなど高歪みアンプも「良い感じに歪んでくれる」と好評です 。 - 音作りが楽しく創造的

大画面と視覚的な操作性により、「触っているだけでアイデアが湧く」「音作りがとにかく楽しい」という意見が多く見られます 。難しい操作に煩わされないため、プレイに集中でき創作意欲が刺激されるとのことです。 - シームレスなプリセット切替

ディレイやリバーブの残響を残したまま音色を変えられる真のスピルオーバー対応はライブで大きな武器になります 。実際に「曲間の音切れが無く安心して踏み替えられる」とライブ志向のユーザーからも好評です。 - 堅牢な作りと軽量ボディ

メタル筐体による頑丈さはツアー機材として安心感がありつつ、重量約4kgとHelixより軽量なのもポイントです 。「持ち運びやすく、ライブ遠征に最適」と評価する声もあります。 - 接続柔軟性が高い

充実の入出力により、「自分のペダルボードや複雑なセットアップにも組み込みやすい」との意見があります 。ギターとマイクを同時に接続して別々に出力することも可能で、弾き語りやバンドでの万能機としても評価されています 。 - アップデートによる拡張性

Fenderの開発陣が精力的に機能追加に取り組んでおり、今後のアップデートでモデルや機能が増える期待も高まっています 。専用PCソフト「Tone Master Pro Control」での編集・プリセット共有機能も強化が進んでおり、将来的な可能性にユーザーの期待が寄せられています。

悪い評判(ネガティブな口コミ)

- モデル数・機能の成熟度

Helixなどと比べると、収録モデル数や機能が現時点では少なめとの指摘があります 。特にベースアンプモデルが未収録(今後追加予定)であったり、他社にある特殊機能が未実装な部分もあり、「発売されたばかりでこれから」という声もあります。 - アンプキャプチャー非対応

KemperやQuad Cortexのような実機アンプのキャプチャー機能がないことを残念に思うユーザーもいます 。搭載のマイク入力端子により「将来アップデートでプロファイリング対応するのでは?」との期待もありますが、公式には未定です。 - 一部サウンドの調整が必要

レビューによれば、「いくつかのアンプモデルは高音が**きつくデジタルな質感(fizzy)**に感じられる場合がある」との指摘があります 。グローバルEQやIR選択で改善可能ですが、実機アンプに比べややイコライジングの手間を要するケースもあるようです。 - ユーザーコミュニティの規模

新製品ゆえにユーザー数やオンライン上のプリセット共有がまだ少なく、「Helixほどの蓄積されたノウハウやプリセット資産がない」という点をデメリットに挙げる意見があります 。裏を返せば今から参入してコミュニティを盛り上げる楽しみもありますが、情報量の多い安定成熟した製品を好む人には不安材料かもしれません。 - 価格が高め

定価で26万円程度と、やはり一般的なマルチエフェクターとしては高価です 。Helix LTなど廉価モデルもないため、初心者には手を出しにくい価格帯との声があります。ただし「搭載アンプの数を考えればアンプ何台分もの価値」「フェンダー自身が作ったと考えれば安い」という擁護も見られます 。 - 編集ソフト周りの不具合

発売当初、PC用編集ソフト「Tone Master Pro Control」が日本語環境のMacで動作しない不具合報告がありました 。現在はアップデートで日本語Macにも対応(v1.4.0以降)し、問題は解消されたようですが、当初のつまずきとして指摘されています 。 - フットスイッチ配置

本体サイズがコンパクトなためか、フットスイッチ間の間隔が狭めとの意見も一部あります 。そのせいで「足の大きい人は踏み間違えに注意」との声もあります。ただし外部MIDIスイッチャーで増設するユーザーも多く、大きな問題ではないとの見方もあります 。

Line 6 HelixやQuad Cortexとの比較

| 項目 | Fender Tone Master Pro | Line 6 Helix Floor | Neural DSP Quad Cortex |

|---|---|---|---|

| 発売時期 | 2023年 | 2015年 | 2021年 |

| 価格帯 (新品) | 約20~25万円程度 | 約18~20万円程度 | 約25~30万円程度 |

| サイズ・重量 | 約51×39×23cm・4.5kg | 約56×30×9cm・6.6kg | 約29×19×5cm・1.9kg |

| 方式 | フルDSPモデリング | フルDSPモデリング | アンプキャプチャー+モデリング |

| 内蔵モデル数 | アンプ・エフェクト合計100種類以上 | アンプ約80種+エフェクト300種以上 | 約50種類前後+ユーザー機材キャプチャ対応 |

| タッチUI | あり(7インチ) | なし(6インチ画面) | あり(マルチタッチ液晶) |

| フットスイッチ | 10基(LCD表示付きエンコーダー) | 12基+内蔵エクスプレッションペダル | 11基(エンコーダー兼用、LCD表示付き) |

| 特徴的機能 | Song/Setlistモード、6000種IR、4系統FXループ等 | スナップショット機能、豊富なI/O、HX Editソフト対応 | Neural Capture(機材取り込み)、超小型筐体、2系統FXループ |

表を見ると、Tone Master Proは競合に比べ操作系の新しさ(大型タッチ画面とエンコーダー式フットスイッチ)が際立っています。直感操作という点では、Helixのシンプルさも定評がありますが、Tone Master Proはそれを凌ぐ革新的UIで「操作性で一歩リードしている」と評価されています 。一方、Helixは2015年発売以来アップデートを重ね完成度が高く、エフェクト300種以上という圧倒的な量の内蔵エフェクトや、安定した動作・膨大なユーザーコミュニティが強みです 。価格もフラッグシップ機としては比較的リーズナブルで、中古市場で安価に手に入る点も魅力でしょう 。

Quad Cortexはアンプキャプチャー機能(Neural Capture)を搭載し、自分や他人のアンプ・ペダルの音色を取り込んで再現できるのが最大の特徴です 。サイズ・重量も他の追随を許さないコンパクトさで、「リュックに入るライブリグ」として人気があります 。ただし価格は近年値上がりし日本国内では30万円前後と最も高価になっています。また、発売から時間が経っていないこともありエフェクトの種類がやや少ないとの指摘もあります (今後のアップデートで増加が期待されます)。

こうした違いから、Helixは「使いやすさ重視で幅広く対応したい人」に、Quad Cortexは「最新技術を試したい小型志向の人」に向いていると言われます 。一方、Tone Master Proは「直感的な操作でプロ品質の音を手に入れたい人」にピッタリでしょう 。価格・スペックとも競合と肩を並べていますが、フェンダーならではのサウンドや圧倒的に楽しい操作体験を重視するならTone Master Proは有力な選択肢となります。

まとめ|Fender渾身の意欲作

- 直感的な操作で音作りしたい人

機械操作が苦手でも大丈夫。画面とノブをいじるだけで思い通りの音が作れます。 - 様々なアンプの音を試したい人

Fender名機からマーシャル系まで、一度に体験できます。自宅で小音量でも名門アンプのサウンドを堪能可能。 - ライブで機材を簡素化したい人

大型アンプやエフェクトボードを運搬せず、これ1台+FRFRスピーカーで完結。セッティングも一瞬で、音色切替も安心です。 - フェンダーファン・こだわり派

「他社が真似たフェンダー音」ではなくフェンダー自身が作ったフェンダー音を使いたい人に。本家ならではのツボを押さえたサウンドが得られます。

Tone Master Proは「音作りの楽しさ」と「本格サウンド」を両立した意欲作です。フェンダー自身が送り出しただけあって伝統のFenderトーンの再現度は折り紙付きで、クリーンサウンドの艶やかさやリバーブの美しさは格別との評価もあります 。それでいて操作は直感的で、マルチエフェクター初心者でも扱いやすい親切設計となっています 。実際、「触ったその日から理想の音に近づける手軽さがある」というユーザーの声もあり、初めての一台にもおすすめできる完成度です 。

もちろん高価な投資ではありますが、これ1台で名だたるアンプ群とエフェクトを網羅できることを考えれば決して割高ではないでしょう。大型アンプを何台も買い揃え運搬する労力に比べれば、Tone Master Proとフルレンジスピーカーさえあればあらゆるジャンルに対応できます。実際「結婚式バンドからトッププロまで、山積みの機材を運ぶ代わりにマルチプロセッサーを使う時代」という指摘もあり 、現代のステージやレコーディング事情にマッチした選択と言えます。

競合機種と比べても遜色ないどころか、操作性において一歩リードした存在であり 、音質面でも各社しのぎを削っている現状では「決定的な差はなく好みの問題」とも言われます 。そうであれば、「手にした時に創作意欲が掻き立てられるか」「ストレスなく扱えるか」という点でTone Master Proは大きな魅力があります。実際、触れてみると**「最も堅牢でパワフル、そして使いやすいギタープロセッサーだ」との評価もあり 、現時点で「これこそが次世代マルチの本命」**との呼び声も高いです 。

逆に、アンプの完全なクローン音(実機キャプチャ)にこだわる人や、できるだけ安価に済ませたい初心者には他の選択肢(KemperやHelix LT等)の方が合うかもしれません。しかし**「最高の使い勝手で妥協ない音質を手に入れたい」という欲張りなギタリストにとって、Tone Master Proは有力な回答になるでしょう。フェンダーが満を持して放つこの一台、ぜひ店頭やスタジオで試奏して、その快適さと音のインスピレーション**を体感してみてください。きっと新たな創作の相棒として手放せなくなるはずです。

コメント