Benson Amps (2)

Blackstar (2)

Bogner (4)

BOSS (3)

Cornerstone (2)

Crazy Tube Circuits (3)

Darkglass Electronics (2)

E.N.T EFFECTS (2)

EarthQuaker Devices (2)

electro-harmonix (6)

Empress Effects (2)

Fender (6)

Free The Tone (3)

Friedman (2)

HOTONE (4)

IK MULTIMEDIA (3)

JHS PEDALS (3)

Keeley Electronics (6)

KEMPER (3)

klon (2)

Limetone Audio (2)

Line6 (5)

Magnatone (2)

Marshall (4)

MESA/BOOGIE (3)

Morgan Amplification (1)

MXR (2)

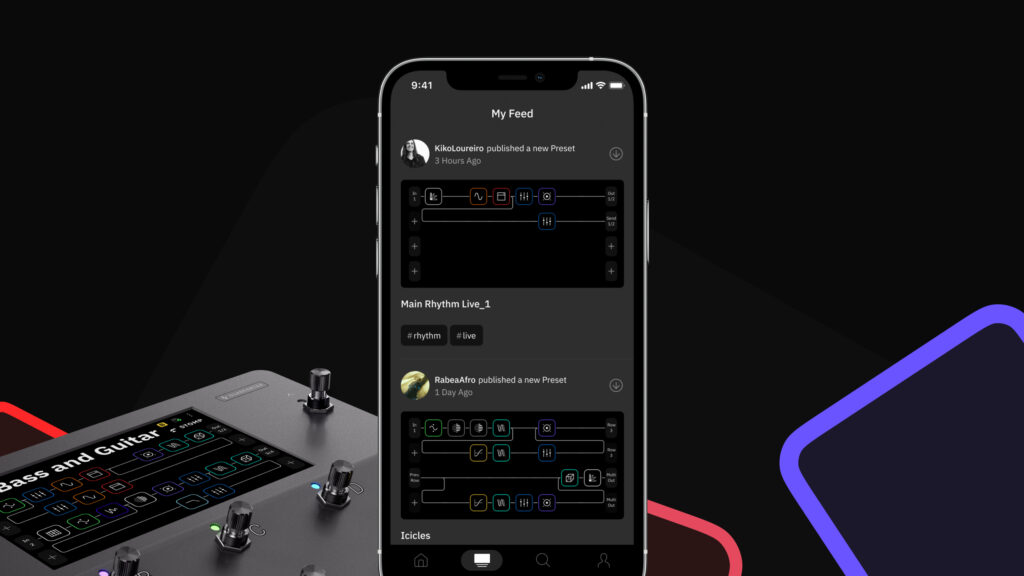

Neural DSP (3)

One Control (3)

Paul Reed Smith (5)

Positive Grid (2)

Soldano (2)

strymon (7)

Suhr (7)

Supro (2)

tc electronic (5)

TONEX (2)

Universal Audio (3)

VEMURAM (7)

Victory Amps (3)

Virtues (2)

WALRUS AUDIO (4)

Wampler (5)

Warm Audio (2)

Xotic (10)

【徹底比較】Kemper/Fractal/Helix/Quad Cortex ハイエンドマルチプロセッサーの強み・おすすめ用途を解説!【口コミ・デモ】

- そろそろハイエンドマルチプロセッサーを導入したい!

- Kemper・Fractal・Helix・Quad Cortex、それぞれの強みは?

- 弱点やユーザーの口コミも知った上で、自分にあったハイエンドマルチを選びたい。

本記事はこのような方におすすめ!

この記事では4大フラッグシップ・マルチプロセッサー(Kemper / Fractal / Helix / Quad Cortex)を徹底比較します。

各モデルの音質・機能・操作性・価格・サイズ感を一つひとつ丁寧に解説し、それぞれの強み・弱み、向いているプレイヤー像を明確にします。

「どれを選べば正解なのか」——迷えるあなたが納得して選べるよう、現場目線・ユーザー目線で全機種をフラットに比較しました。

最後には選び方のガイドもまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

ハイエンドマルチプロセッサー|フラッグシップモデル4機種の概要比較

|   |   |   | |

|---|---|---|---|---|

| 機種 | Kemper Profiler Head / Stage | Fractal Audio Axe-Fx III / FM9 Turbo | Line 6 Helix Floor / LT | Neural DSP Quad Cortex |

| モデリング方式 | プロファイリング (実機アンプの音を解析) | フルモデリング(回路レベルで再現) | フルモデリング(DSP音響モデリング) | ハイブリッド(回路モデリング+AI機械学習) |

| アンプモデル 音色 | 初期収録数百種+共有数千種 | Axe-Fx III:約289種以上アンプモデル FM9:同等モデルを使用可能(CPU制限あり) | アンプ約80種+キャビ他 (最新FW時) | アンプモデル約50種+キャビ多数、ユーザーキャプチャ共有 |

| プロファイル キャプチャ機能 | 実機アンプやエフェクターをプロファイル | アンプ/キャビ/ペダルをAIキャプチャ | ||

| エフェクト | 標準的なマルチFX | 膨大な高品質エフェクト | 100種以上、多彩なエフェクト | 必要十分だが種類は少なめ (今後拡充) |

| 拡張性 アップデート | Rig共有サイトに数千のプロファイル IR取り込み可・定期FW更新 | 2,000+IRライブラリ搭載。ユーザーIR追加〇。無償FWアップデート豊富 | 128プリセット×スナップショット機能。ユーザーIR追加〇。無償FW更新◎ | Wi-Fi搭載クラウドでキャプチャ共有。USBで8in/8out録音対応。FW更新あり |

| 価格帯 | 約20~30万円(Head/Stage) | Axe-Fx III:約44万円 FM9 Turbo:約38万円前後 | Floor:約20~25万円 LT:約14万円 | 約30万円 |

Kemper Profiler|“本物のアンプらしさ”を追求するプロファイラー

Kemper Profilerは、「プロファイリング」という独自技術で実際の真空管アンプの音をデジタル解析・クローンしてしまう革新的なプロセッサーです。

2011年頃に登場し、ヘッド型やラック型で普及しましたが、現在の主力は足元タイプのProfiler Stage(2019年発売)。Head/Rackと同じ音質・機能を搭載したフロア型で、ライブにも持ち出しやすくなっています。

音質・サウンド傾向

最大の魅力はなんと言っても「生のアンプらしさ」。

実機アンプをプロファイル(録音分析)することで、従来のモデリングでは再現しきれないニュアンスまで忠実に再現します。

特にハイゲイン系アンプのプロファイル音質は秀逸との評価が多く、プロも驚くリアルさです。

内蔵サウンドは購入時点で数百のプロファイルを収録し、有志がクラウド上で共有する“Rig”は世界中に数千種類以上も存在。

自分で好きなアンプをプロファイルし取り込むこともでき、「いろんなアンプになれるアンプ」として理想のトーンを追求できます。

機能・拡張性

基本設計は「1台のアンプ+キャビ+エフェクトチェーン」を再現するスタイルです。

同時に複数アンプを鳴らすことはできませんが、その分シンプルでアンプらしい操作感が特長。

前面ノブ配置も実機アンプを模しており、リアルアンプ感覚で直感的に操作できます。

登場から時間が経ちファーム更新でエフェクト類も大幅充実(リバーブやディレイ、ドライブ等)してきました。

外部エフェクトとの接続用にエフェクトループ端子も2系統搭載。

ユーザーIR(キャビネットのインパルス応答)も読み込み可能です。

さらにKemper独自のRig Exchange(クラウド)で世界中のユーザーがプロファイルを無料共有しており、好きな音作りの幅が無限大に拡がります。

操作性

ヘッド型は本体ノブと小型LCDで操作しますが、メニュー階層が多く直感的とは言えないため慣れが必要です。

一方、Profiler Stageではフットスイッチが追加され、ライブ用コントローラーを内蔵した恩恵でパフォーマンスモードでのプリセット切替やMorph機能(パラメータを足元で連続変化)も容易になりました。

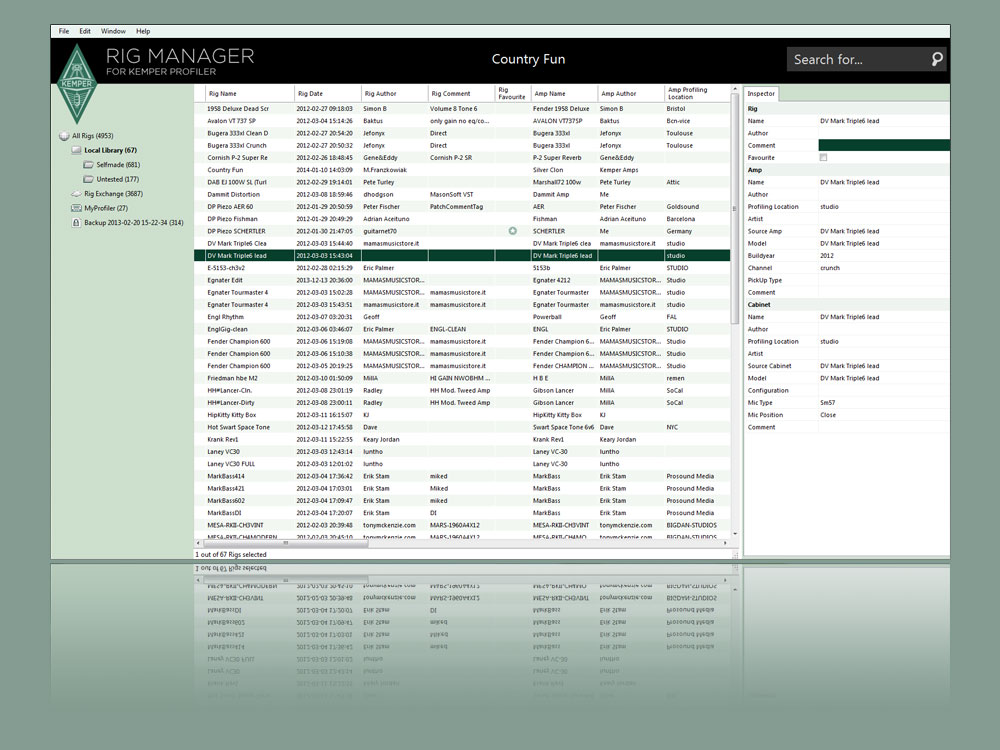

PC編集ソフト「Rig Manager」も提供されており、本体操作が苦手でもエディターでサウンド編集・管理ができます。

オーディオインターフェース機能は内蔵しておらず(USBオーディオ非対応)ですが、S/PDIFデジタル出力で録音やリ・アンプに対応します。

拡張性・アップデート

発売から10年以上経つ成熟機ゆえ、ファームウェアは安定しており、大きな不具合も少ない印象です。

近年も新しいオーバードライブ“KD”やリバーブの追加、キャビネットセクションの改良(Kemper Kone対応)など、無料アップデートで進化を続けています。

ハード自体のDSP性能は最新機に比べると余裕が少なく、今後の大型機能追加には限界もありますが、現状で必要十分な機能は網羅しています。

価格・サイズ

Profiler Power Head/Rack(パワーアンプ搭載)は新品実売で約25~30万円程度。

Foot Controller(Remote)を加えると+7万円強。

Profiler Stageはコントローラー込みのフロア型で約22~23万円前後。

パワーアンプ内蔵版のHead/Rackは30万円超と高額になります。

Stageのサイズは大柄なマルチエフェクター程度で、重量は約4.6kg。

ヘッド型はユニークなランチボックス形状で持ち運びもしやすく、重量5kg弱です。

口コミ・評価

Kemperユーザーの良い口コミ・評価

- 「生アンプのようなリアルなサウンド」

「長年チューブアンプを触ってきた身でも驚く生々しい音質。自分のアンプをプロファイルしたら、重たいヘッドを運ばずに同じ音が出せて感動した」 - 「豊富なRigでどんな音も見つかる」

「クラウド上にある膨大なユーザーRigのおかげで、持っていないアンプの音でも簡単に手に入る。特にハイゲイン系は有料級の高品質プロファイルが多数で助かる」 - 「アンプ替わりにエフェクターボードと組み合わせ可能」

「既存のペダルボードにKemperを繋ぎ、色々なアンプモデルだけKemperで鳴らしている。アンプありきのサウンドメイクをする人にはぴったり。真空管アンプの不安定さから解放されてライブが楽になった」 - 「プロでも安心の実績と安定性」

2010年代から多くの著名ギタリストがKemperをライブ使用しており、「信頼性・安定性が高い」と評価するユーザーが多いです。

トラブルが少なく長年メイン機として使える安心感があります。

Kemperユーザーの悪い口コミ・懸念点

- 「良質なプロファイル探しが必要」

「Kemperの音が悪いと言う人もいるが、それはたいてい質の低いプロファイルを使っている場合。初期プリセットや適当な無料Rigだと音作りに苦労することもある。結局、自分好みのRigを探す/作る手間はかかる」 - 「操作メニューがわかりにくい」

「本体の操作は慣れるまで難しい。直感的でなくマニュアル必須。エディタ登場前は特に編集が大変だった」という声があります。

ただし現在はPCエディタでかなり解消されています。 - 「デュアルアンプ不可など柔軟性に欠ける」

「同時に2台のアンプを使ったリッチな音作りがKemper単体ではできない。ルーティングの自由度はFractalやHelixに劣るので、凝った音色構築には不向き」との意見も。

一方で「割り切ってアンプ用途に徹すれば問題ない」という声もあります。 - 「ハードが旧世代でスペック不足の懸念」

「発売から年数が経ち、DSPパワーがやや時代遅れ。重たいエフェクトを同時に多数使うと限界がある」との指摘。

ただし「外部エフェクト併用や、そもそも音質重視で余計な処理は不要」というユーザーもおり、大きな不満にはなっていません。

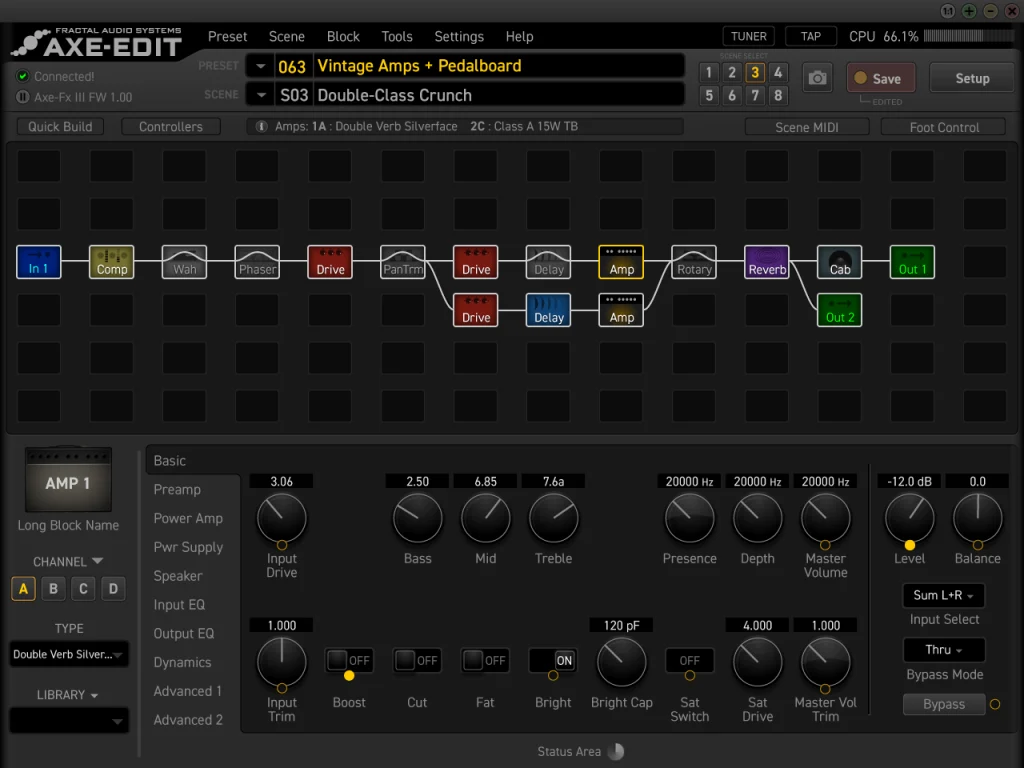

Fractal Audio|プロ御用達の究極モデリング・プロセッサー

Fractal Audio Systemsは、プロミュージシャンから絶大な信頼を得るハイエンド機材メーカーです。

そのフラッグシップがラック型のAxe-Fx III Mark IIであり、足元向けに機能を凝縮したFM9 Turboが姉妹機にあたります。

Fractal製品は回路レベルから緻密にアンプやエフェクトをモデリングし、圧倒的なDSPパワーで動作するのが特長です。

音質・サウンド傾向

Fractalの音作りは、「徹底的なリアリティ」と「スタジオクオリティの解像度」にあります。

約289種類以上のアンプモデルを内蔵し、その再現度はチューブアンプと聴き分け困難と言われるほど。

クリーントーンの透明感からハイゲインの分離感まで、非常に高解像度でレンジの広いサウンドが得られます。

同社独自のCygnusアンプ・モデリング技術により、真空管アンプの挙動を部品単位でシミュレート。

トーンやゲインをいじった際の反応まで極めてリアルです。

また、エフェクトの音質も世界トップレベル。

リバーブ一つとってもスタジオ機器顔負けのリッチさと奥行きがあり、プロのレコーディング/ライブ現場でもそのままミックスに使える音として評価されています。

機能・拡張性

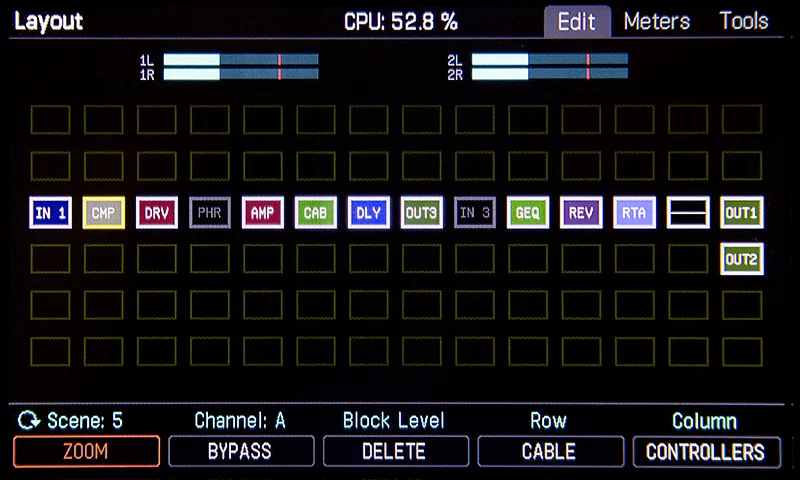

同時処理可能なブロック数やルーティングの柔軟さは随一です。

Axe-Fx IIIでは**2基のアンプブロック(最大8チャンネル)**を並行動作でき、ステレオで別アンプを鳴らしたり瞬時切替も可能。

IRキャビネットは2,000以上のファクトリーIRを搭載、ユーザーも2,000枠以上追加ロード可能。

2つのキャビブロックで最大8つのIRをミックスするなど、極めて高度なキャビシミュレートが可能です。

入出力端子も豊富で、4系統以上のステレオ出力、エフェクトループやMIDI、USBオーディオI/Fなどプロユースを満たす充実ぶり。

プリセット内での状態切り替え(シーン機能)や、LFOやMIDIでのパラメータ連動も可能。

頻繁な無償ファーム更新で新アンプ・エフェクトの追加やエンジンの改良も行われています。

操作性

「機能豊富=難しい」というイメージもありますが、Axe-Fx III世代ではフロントパネルに大型カラーLCDと多機能ボタンを配置し、本体だけでもメニュー操作が洗練されました。

ただし深いパラメータ調整を行う場合は、PC用エディタソフト(Axe-Edit IIIなど)を使った方が便利です。

初心者には全機能を把握するのは難しく、「使いこなすには慣れと時間が必要」という声もあります。

一方で、「最低限の操作だけ覚えれば十分」「テンプレや参考プリセットを使えばOK」といった意見もあり、懐の深さがあると好意的に捉えられています。

フロア型のFM9はフットスイッチ9個を搭載。

シーンやプリセット、個別エフェクトON/OFFなどを自在に割り当てでき、踏み替え時の音切れもほとんどありません。

スイッチ間隔がやや狭く「誤踏しやすい」という声もありますが、外部MIDIコントローラで増設も可能です。

拡張性・アップデート

Fractalは長期にわたるファーム更新を行うことで知られています。

Axe-Fx IIIも、発売以降数年でアンプモデル数が大幅増加し、サウンドエンジンも改善されてきました。

ユーザーフォーラムも活発で、世界中のプロ・アマが作成したプリセットやIRを共有でき、情報も豊富です。

USBオーディオI/F機能(8in/8out)も搭載されており、DAW録音・再アンプもスムーズに行えます。

価格・サイズ

Axe-Fx III Mark IIは税込約40万円以上と、今回比較機中最も高額ですが、その性能を考えれば「高いが相応」との評価が多いです。

フロア型のFM9 Turboは国内では35〜40万円で流通。

どちらも「これ一台で完結する」と考えれば、複数アンプやエフェクターを買うよりコスパが良いという見方も。

Axe-Fx IIIは3Uラックサイズ、重量約6kg。

FM9はHelix Floorに近いサイズで、重量約4.5kgと頑丈な金属シャーシ。

口コミ・評価

Fractalユーザーの良い口コミ・評価

- 「とにかく音質が最高峰」

「音の奥行き・広がりに驚愕。アンプもエフェクトも一級品。Fractalを聴いたら他には戻れない」という声が多く、プロの使用率の高さも納得。 - 「無限のトーンメイク自由度」

「アンプ2台+キャビ4発+エフェクト満載でも余裕。頭で描ける音は全部Fractalで再現できる。作り込み派には夢の機材」 - 「アップデートで年々進化」

「購入後もファーム更新で新機能がどんどん追加される。古い機種でも現役でいられる安心感がFractalにはある」 - 「プロ現場での信頼性抜群」

「Steve VaiやMetallicaなども使用。トラブルなく使える安心感と、スタジオレベルの安定動作がFractalの魅力」 - 「ラック派も納得の一台完結」

「過去にラックシステムを組んでいた人ほどFractalの便利さに感動。音質も上がって荷物も減る。理想的な進化」

Fractalユーザーの悪い口コミ・懸念点

- 「とにかく難しく感じる」

「パラメータが多すぎて混乱する。設定に時間がかかる」という声が初心者からは多数。

ただし「必要な所だけ使えば良い」と割り切る人も。 - 「入手しづらく価格が高い」

「在庫が安定せず、並行輸入だとサポートに不安。価格が突出していて気軽に買えない」という点がネックになっている人もいます。(近年は在庫が比較的流通。) - 「持ち運びに工夫が必要」

「Axe-Fx IIIはラックマウントなのでライブで使うには別途フットコントローラが必要。荷物が増えるのが悩み」

FM9もやや大きめで、スペースに余裕がないステージでは不便なことも。 - 「音作りに凝りすぎてしまう」

「微調整項目が多くて迷走しがち。演奏よりエディットに時間を割いてしまう」という“沼”化の指摘もあります。

フラクタル自体に非はないものの、奥が深すぎるがゆえの悩みも。

Line 6 Helix|シンプル操作でプロ品質、定番マルチエフェクター

Line 6 Helixは、2015年に登場した革新的マルチプロセッサーで、長年アップデートを重ね今なお高い人気を誇ります。

フラッグシップはフロアボード型のHelix Floorと、主要スペックは同じまま入出力などを簡略化したHelix LTの2モデル。

「使いやすさと音質のバランス」に優れた万能機として、ライブ・宅録を問わず多くのユーザーに支持されています。

音質・サウンド傾向

Helixのアンプ・キャビモデリングはLine 6独自の「HXモデリング」によるものです。

収録アンプは約80種以上、エフェクトは300種以上を搭載。

Fractalほどの解析度ではないものの、実在アンプの要点を押さえた実用的なサウンドが揃っています。

「ライブやバンドミックスでちょうど良く馴染む音」と評価され、過度にハイファイ過ぎず適度にコンプレッション感のあるトーンが特徴です。

特にクリーンやクランチ系のサウンドにはファンが多く、「ミックスで抜ける」「空間を支配しすぎないトーン」として好評。

近年のアップデートでIRキャビシムの高品質化やアンプモデル追加も進み、ハイゲインにも十分対応可能なレベルまで進化しています。

機能・拡張性

Helixはマルチエフェクターとしての完成度が非常に高く、アンプ以外のエフェクト類も長年のLine 6のノウハウが詰め込まれています。

ブロックをドラッグ&ドロップで配置でき、2系統のシグナルパスによる並列処理やマルチ出力も可能。

外部エフェクトループも2系統(LTは1系統)搭載し、手持ちのペダルとの組み合わせにも柔軟です。

さらに特筆すべきは**「8スナップショット機能」。

1プリセット内で8通りのエフェクト状態を瞬時に切り替えることができ、曲中の場面転換を音切れなしでシームレスに演出**できます。

定期的なファームウェア更新でアンプ/エフェクトの追加やエンジン強化も継続されており、購入後も長く楽しめます。

またユーザーIRの読み込みや、8in/8outのUSBオーディオI/F機能を活用すれば、PC録音やリ・アンプにも対応。

DAWと連携した宅録にも使いやすい仕様です。

操作性

Helix最大の強みは、直感的で圧倒的に分かりやすいユーザーインターフェース。

6インチの大型カラーLCD、各フットスイッチに割り当てられたスクリブルストリップ(ラベル表示)、カラーLEDリングなど、視認性と操作性を両立しています。

Floorモデルはタッチセンシティブ仕様で、指先でスイッチを触るだけで詳細設定画面が開くのも非常に便利です。

パッチケーブルを繋ぐ感覚でエフェクトチェインを構築でき、各エフェクトのつまみも物理ノブと画面で連動。

初めてのデジタル機材でも安心して使える、という評価が多く見られます。

LTモデルはスクリブルストリップなどを省略した廉価版ですが、基本的な操作性や音質はHelix Floorとほぼ同じです。

拡張性・アップデート

Line 6はユーザーの声をもとに、アップデートに非常に積極的です。

発売後の大型アップデートではアンプ・エフェクトの追加にとどまらず、キャビネットシミュレーション刷新やDSPエンジンの最適化など、本質的な強化も行われています。

ユーザーコミュニティも大きく、Line 6 CustomToneでは無料で他人のプリセットをダウンロード可能。

有料のプロ監修プリセット集も豊富に流通しており、音作りの参考や即戦力としても使いやすい環境が整っています。

さらに、小型モデル(HX Stomp / HX Effects)との連携も強化されており、ファミリー製品間での拡張性も優秀です。

価格・サイズ

Helix Floorの新品価格は約20〜25万円、Helix LTは約13~15万円。

フラッグシップマルチとしてはリーズナブルで、価格対機能のバランスが非常に優れていると言われています。

中古市場でも流通が多く、状態の良い個体を安価に入手できる点も魅力。

Helix Floorはエクスプレッションペダル内蔵(外部ペダル2基追加可能)、LTは内蔵1基+外部1基まで。

サイズはFloorが幅56cm/6.6kg、LTは幅52cm/5.4kg。

メタルシャーシでツアーにも耐えうる堅牢なボディです。

口コミ・評価

Line 6 Helixユーザーの良い口コミ・評価

- 「抜群の操作性で導入しやすい」

「Helixは触ったその日から理想の音に近づける手軽さがある。UIが親切で、少しデジタルに詳しければマニュアル見ずとも扱える」

「スタジオやライブでも、でかい画面と表示で安心感がある」 - 「十分プロユースに耐える音質」

「初期はFractalより劣ると言われたが、今はほぼ不満なし」

「実際、Helixだけでプロがライブ/レコーディングしているのを見て信頼した」

「クリーンの艶とリバーブの質感は一級品」 - 「必要な機能が一通り揃っている」

「現実的に必要な機能は全部入っている。複雑なルーティングやスナップショット、IR管理、USB録音、外部制御など、やりたいことは大体できる」 - 「拡張性が高く長く使える」

「発売からかなり経っても進化している。アップデートごとに新機能が追加され、今も一線級で使えるマシン」

「Line 6のサポートは安心できる」

Line 6 Helixユーザーの悪い口コミ・懸念点

- 「Fractal等と比べるとモデリング精度で劣る部分も」

「音作りにこだわると、ハイゲインの立ち上がりや細かい反応で少し物足りなさを感じる」という声も。ただし「ライブではまったく問題ない」「IRとセッティング次第で十分プロ音質」と評価する人も多いです。 - 「同時処理数に上限がある」

「重いリバーブやピッチを多用するとDSPが埋まってしまう」

「シーンを多用すると制限にぶつかる」

ただ、用途を限定すれば十分な性能とも言われています。 - 「フットスイッチ数が固定」

「スナップショットで足りるが、ライブではもう少し欲しい」

「外部スイッチで増設必須な場面も」 - 「そろそろ新型が出そう」

「発売から時間が経っていて、買い替えタイミングを悩む」という声も。

ただし、今なお一線級のパフォーマンスと安定したファーム更新で「買って損なし」という評価も変わりません。

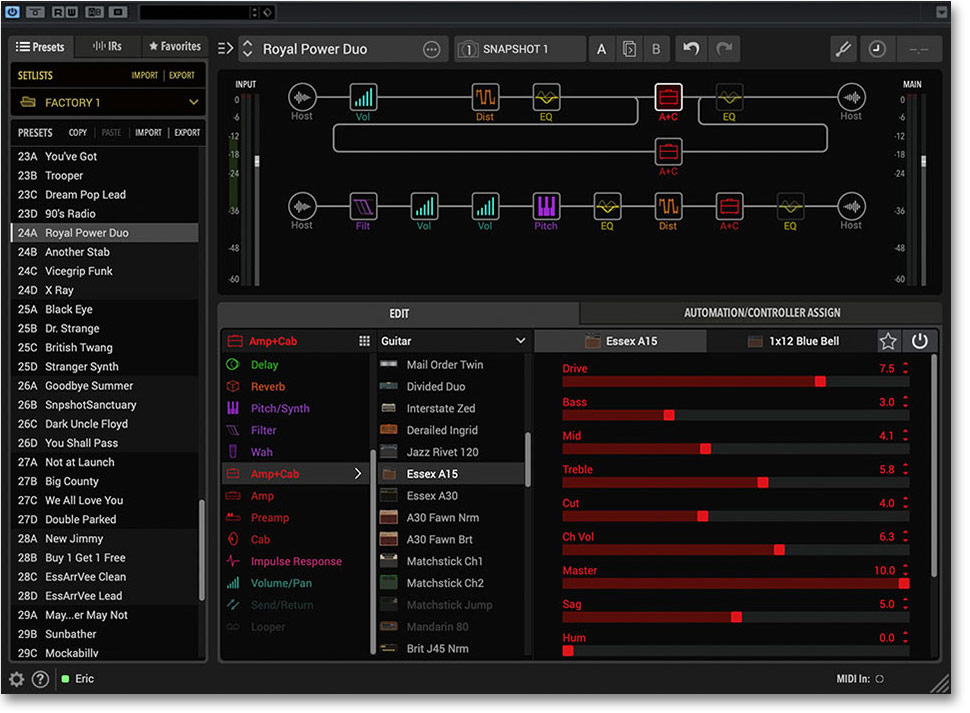

Neural DSP Quad Cortex|最先端AI技術を搭載した次世代プロファイラー

Neural DSP Quad Cortex(QC)は、2021年にフィンランドのNeural DSP社から登場した新進気鋭のフロアプロセッサーです。

4基の強力なDSPコアとAI技術によるNeural Capture(ニューラル・キャプチャー)機能を搭載し、アンプやペダルのサウンドを学習・再現する次世代型のハイエンドモデルです。

音質・サウンド傾向

内蔵アンプモデルは約90種類。IR(インパルスレスポンス)も1000以上収録されています。

しかし何よりの武器は、実アンプ・キャビ・ドライブペダルをAIで取り込む「Neural Capture」機能です。

そのキャプチャ音質は非常に高く、「ブラインドテストでもチューブアンプとの違いが分からない」とまで評されるレベル。

Kemperと比較しても「やや自然でオープンな響き」と感じるユーザーが多く、ミックスに馴染みやすいナチュラルなサウンド傾向があります。

ただし、FractalやHelixのように最初から膨大なモデリングが揃っているわけではありません。

「基本音は素晴らしいが、必要な音を自分で探す・作る必要がある」という点は好みが分かれます。

とはいえ、Neural DSP公式クラウドには世界中のユーザーが作成したキャプチャーデータが共有されており、欲しい音をダウンロードしてすぐ使える環境も整っています。

機能・拡張性

Quad Cortexは非常に小型ながら、驚異的なI/Oと機能を詰め込んでいます。

- 4イン/4アウト(アナログ)+ 2 FXループ

- USBオーディオ(8イン/8アウト)対応

- MIDI入出力、Wi-Fi、Bluetooth(将来対応予定)

- タッチスクリーン(7インチ)+回転式フットスイッチ

ルーティングの柔軟性は高く、例えばギターとベースを同時に別アウトへ出力したり、ボーカルマイクとギターを同時処理するような複合的な使い方も可能。

タッチ操作でのシグナルチェーン構築、ピンチ操作によるIRのマイク位置調整など、UIは極めて直感的です。

フットスイッチは回転式エンコーダーも兼ねており、ノブのように回して値を設定することができます。

音切れのないシーン切り替え(スナップショット)、プリセットモード、ストンプモードとモード切り替えも自在です。

操作性

UI面では、現行マルチプロセッサーの中でも群を抜いて直感的です。

- スマホのようなタッチ操作でシグナルチェーンを編集

- クラウドとWi-Fiで直接接続し、プリセット/キャプチャをダウンロード

- PCエディター(Cortex Control)でバックアップ・編集も可能

多くのユーザーが「操作性はダントツ」「直感性においては他のマルチの追随を許さない」と評価しています。

一方で、フットスイッチ間の狭さについては不満の声もあり、ライブ操作での誤踏を懸念する声もあります。

外部MIDIスイッチの増設は可能なので、足元操作の快適性は拡張で補うユーザーも多いです。

拡張性・アップデート

登場当初はバグや機能未実装もあり、やや不安定な印象もありました。

しかし、継続的なソフトウェアアップデートにより、現行バージョンではほとんどの不満は解消されています。

- シーンモードとプリセットモードの併用可

→プログラマブルと直列の良いところ取り - PCエディター「Cortex Control」対応

- クラウドキャプチャ検索、即ダウンロード機能

- 今後のキャビ・エフェクト追加も継続予定

ユーザーの声を積極的に取り入れ、比較的新しいブランドながら、改善への姿勢は非常に高く評価されています。

価格・サイズ

新品価格は約30万円前後。

ハイエンド機としてはHelixより高く、Fractalよりは安めのレンジです。

サイズは非常にコンパクトで、

約29cm × 19cm × 5cm、重量はたった1.9kg。

これは同等クラスの中でも最軽量かつ最小クラスであり、「リュックにすっぽり入るライブリグ」としても人気です。

口コミ・評価

Quad Cortexユーザーの良い口コミ・評価

- 「キャプチャ音質が本物すぎる」

「真空管アンプと完全に並べても違いが分からないレベル」

「高域が暴れず、そのまま録音に使えるサウンドが嬉しい」 - 「UIが革新的で迷わない」

「他社マルチは“使いこなす”感覚だったが、QCは“使える”感覚」

「タッチ操作がここまで快適だとは思わなかった」 - 「小型・軽量なのに高性能」

「この音質・機能でこのサイズ。現場でこれ以上の選択肢はない」

「機内持ち込み、宅録、セッション、全部これ一台でいける」 - 「将来性が高く、投資する価値がある」

「まだ発展途上だが、今の時点でも使える。今後の進化が楽しみ」

Quad Cortexユーザーの悪い口コミ・懸念点

- 「発売初期の不安定さが印象に残っている」

「初期はフリーズ・操作不備が多く、信頼性に不安を感じた」

「現在は改善されたが、不具合の記憶がユーザー離れに繋がった」 - 「ライブでは操作が難しい」

「足元のフットスイッチが密集していて踏みにくい」

「現場で使うには、外部ペダルやスイッチャーの増設が必要」 - 「エフェクトの種類がやや少ない」

「リバーブやモジュレーションは必要最低限。Helixほどの選択肢はまだ無い」 - 「ブランドとしての信用はこれから」

「FractalやKemperに比べると実績が浅く、サポート体制に不安が残る」

ハイエンドマルチプロセッサー|選び方ガイド

音のリアルさと“アンプっぽさ”を最重要視するなら

Kemper Profiler

- 実アンプをプロファイルして取り込む、唯一無二のシステム

- アンプの音をそのまま持ち運びたい人に最適

- 音作りより「お気に入りの音を再現する」派におすすめ

機能も音も一切妥協したくないプロ志向なら

Fractal Audio Axe-Fx III / FM9 Turbo

- 圧倒的なDSPパワーと詳細な調整項目

- プロ現場での使用率が非常に高い

- 高価だが「1台で何でもできる」究極のプロセッサー

操作性と音質のバランス重視、実戦投入しやすい機材がほしいなら

Line 6 Helix Floor / LT

- 初心者でもわかりやすいUIと高品質な音色

- スナップショット・IR・録音機能まで必要なものがすべて揃う

- 価格も比較的抑えめで、初のフラッグシップ機にもおすすめ

小型軽量で高性能。これからの進化にも期待したい人は

Neural DSP Quad Cortex

- AIキャプチャ機能と優れたタッチUIで注目の次世代モデル

- 将来性はピカイチ。これからのアップデートにワクワクできる

- コンパクトな1台で完結したい宅録・セッション志向に最適

ハイエンドマルチプロセッサー|それぞれの魅力を総評

|   |   |   | |

|---|---|---|---|---|

| 機種 | Kemper Profiler | Fractal Audio | Line 6 Helix | Quad Cortex |

| 向いている人 | アンプの音にこだわる、プロファイルで手軽に使いたい | 作り込み重視、最大性能を求める | 使いやすさ重視、幅広く対応したい | 小型志向、最新技術を試したい |

| 強み | 実機に近いリアルさと操作性 | 音質・自由度ともに最強クラス | UIの親切さと完成された機能群 | AIキャプチャと操作性、今後の成長性 |

| 弱点 | デュアルアンプ不可、USB録音なし | 高価格、学習コストが高い | モデリング精度はやや劣ることも | 若干信頼性・サポート面に課題 |

| 愛用プロ | 大村孝佳 藤岡幹大 | Steve Vai Ichika Nito Tosin Abasi John Petrucci 大和 | 岡聡志 トモ藤田 | Mateus Asato Assh(YOASOBI) Plini Cory Wong |

どの機種も素晴らしいですが、選ぶポイントは人それぞれ。

以下のような質問を自分にしてみると、ベストな選択が見えてくるかもしれません。

- 自分の音作りのスタイルは「プリセット派」?「細かく調整派」?

- 宅録メイン? ライブメイン? どちらもやる?

- サイズ・重量はどれくらい気にする?

- 価格帯や将来の買い替えサイクルはどう考えている?

正直に言えば、どれを選んでも後悔はしないでしょう。

音質、機能、操作性、価格、それぞれがしっかりと作り込まれ、世界中のプロが実際に使っている機材ばかりです。

ぜひ今の自分に最適なモデルを選び、快適でハイグレードなギターライフをお楽しみください。

コメント