ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

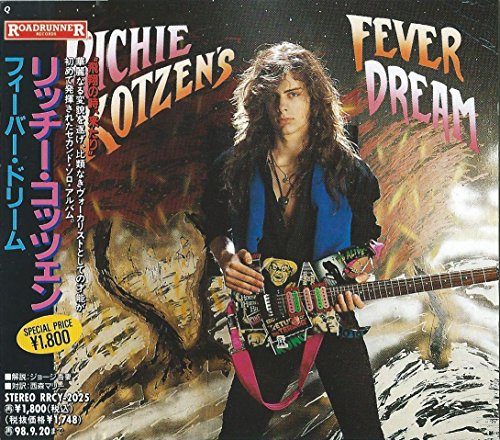

Richie Kotzen/リッチー・コッツェンの使用機材【アンプ・ギター・エフェクター】

世界で活躍するギタリストの愛用機材をまとめて取り上げる「プレイヤーズ・リグ」

今回は、ギタリストのみならず、ボーカルとしても才覚溢れるアーティスト

Richie Kotzen / リッチー・コッツェン

ロック・ファンク・ブルース・ジャズとあらゆるスタイルを網羅し、高速指弾きによる唯一無二なスタイルを確立。

ベースもドラムもピアノも弾けるという天才マルチプレイヤーの愛用機材をまとめて紹介します。

Richie Kotzen / リッチー・コッツェン|Profil

Richie Kotzen(リッチー・コッツェン)

生年月日:1970年2月3日

出身:アメリカ合衆国ペンシルベニア州

Biography

リッチー・コッツェンの経歴

リッチー・コッツェン(Richie Kotzen)は1970年生まれ、アメリカ・ペンシルベニア州出身のギタリスト/シンガーです。5歳でピアノ、7歳でギターを始め、10代から早くも才能を発揮しました。

18歳になる前には全米をツアーし、ファビュラス・サンダーバーズやグレッグ・オールマンといった大物の前座として500本以上のギグを経験しています。

19歳でシュラプネル・レコードからデビューし、ギター専門誌の表紙を飾るなど注目を集めました。 20歳でグラムメタル・バンド「Poison(ポイズン)」に加入し、1993年発表のアルバム『ネイティブ・タング』では楽曲提供と演奏でバンドに新風を吹き込みます。

しかし私生活上のトラブルによりポイズンを脱退。その後はソロ活動に専念し、ロックからソウル、ブルースまで幅広いジャンルのアルバムを精力的にリリースしました。1999年には伝説的ジャズ・ベーシストであるスタンリー・クラークのプロジェクト「Vertú(ヴァートゥ)」に参加し、フュージョン方面でも実力を発揮します。

同じく1999年、MR. BIG(ミスター・ビッグ)のギタリスト交代に伴い、ビリー・シーンの誘いで加入します。コッツェン加入後初のアルバム『Get Over It』は日本で発売2週間で17万枚を超えるセールスを記録し、アジアツアーも成功を収めました。

MR. BIG解散後もソロ活動を継続しつつ、2012年にドラマーのマイク・ポートノイ、ベーシストのビリー・シーンとスーパートリオ「The Winery Dogs(ワイナリー・ドッグス)」を結成します。

以降、同バンドのフロントマン(ボーカル&ギター)として世界的な評価を獲得し、日本でも度々来日公演を行っています。 コッツェンのプレイスタイルは、キャリア初期の高速テクニカル路線から次第にブルースやファンク、R&B色の強いスタイルへと変遷しました。

ジェフ・ベックに触発されたようにピックを捨て、指弾きによる表現力豊かなギタープレイを確立したことも大きな特徴です。

卓越したギターテクニックに加え、自身でリードボーカルをとり、さらにベースやドラム、ピアノまでも演奏できるマルチプレイヤーでもあります。

楽曲では超絶技巧よりもメロディやグルーヴを重視し、指板上を縦横無尽に駆け巡るフレーズとソウルフルな歌声で唯一無二の存在感を放っています。

Richie Kotzen / リッチー・コッツェン| Play&Music

Cannibals

デビュー当初の速弾きやハードロックから一転。

ファンク・R&B・ポップスあたりの要素が強く出ているアルバムCannibalsから。

ソウルミュージックの影響が出ているノリの良い1曲。

Fooled Again

リッチー・コッツェンの人気曲の1つ、Fooled Again

シンプルながら渋く、つい弾きたくなってしまうメロディライン。

激しくリッチーらしさ溢れるソロも聞けます。

Elevate / Oblivion – The Winery Dogs

2012年、ニューヨークにてマイク・ポートノイ、ビリー・シーン、リッチー・コッツェンの3人で結成されたワイナリー・ドッグスから2曲。

トップアーティストの圧倒的技術とテンポの良いハードロック。

テンション上がります!

Richie Kotzen / リッチー・コッツェン|愛用機材【ギター】

Fender / Telecaster Richie Kotzen Signature

機材解説

コッツェンと言えばまず名前が挙がるのが、このフェンダー製テレキャスターのシグネイチャーモデルです。元々は日本国内限定モデルとして開発されましたが、その人気から現在は世界中で入手可能になっています。

美しいフレイム・メイプルのトップを持つバウンド付きのアッシュボディにゴールドパーツが映えるルックスが特徴で、シンプルながら高級感のあるテレキャスターです。

最大の特徴は極太ネックにあります。コッツェン本人の手が大きいため、握り応えのある大型の“Cシェイプ”ネックが採用されています。

(試奏した店員も驚いたというエピソードがあるほど太いネックです)

指板はメイプルで12インチのフラットなラディアス、ジャンボフレットを22フレット備え、スムーズなチョーキングや高速プレイにも対応します。ピックアップはディマジオ社製で、フロントにシングルコイルのTwang King、ブリッジにシングルサイズのハムバッカーChopper Tを搭載。

この組み合わせにより、テレキャスター特有の抜けるクリーントーンから太くドライブしたリードトーンまで幅広くカバーします。トーンノブはプッシュスイッチになっており、2ピックアップの配線をパラレルからシリーズに切り替えることで擬似ハムバッカー的な太いサウンドを出すことも可能です。

さらにボリュームノブにはN-Tune社のオンボード・チューナー(ノブ中央に組み込まれた発光チューナー)が取り付けられており、ステージ上でもノブを引っ張って瞬時にチューニング確認ができる工夫が施されています。

コッツェンはこのテレキャスターを主力ギターとして長年使用しており、ジャンルを超えた多彩なプレイスタイルに対応する相棒としています。

シングルコイルとハムバッカー的サウンドを切り替えられることで、クリーンなカッティングから歪んだリードまで一本でこなせる万能性が魅力です。

実際のライブでも終始このテレキャスターで押し通すことが多く、指弾きならではの太いアタックと相まって存在感のあるトーンを生み出しています。

「シンプルな構造の中に、自分の欲しい機能だけを盛り込んだ究極のテレキャスター」と言えるでしょう。

Fender / Richie Kotzen Stratocaster

機材解説

Fender Japan製の「リッチー・コッツェン・ストラトキャスター」は、オリンピックホワイトをぼかした「See-through White Burst」と、木目の透ける「Transparent Red Burst」という2種類の鮮やかなフィニッシュで展開されています。

ボディはテレ同様にアッシュ材に薄いフレイムメイプル・トップを貼った構造で、美しい木目と独特のカラーリングが目を引きます。 基本スペックもテレキャスター・モデルと共通点が多く、厚めのメイプルネック(太めのCシェイプ)、12インチラディアス指板、22ジャンボフレットといったモダンな演奏性を備えています。

ピックアップはディマジオ製のシングルコイルが3基搭載されたSSHではなくSSS配列で、コッツェンの要求に合わせカスタムボイスされたモデルです。

ヴィンテージライクな見た目とは裏腹に、高出力かつノイズの少ない設計で、ハードロックやフュージョンのリードプレイにも耐えうるパワーがあります。

ブリッジは2点支持のシンクロナイズドトレモロを装備しており、繊細なアーミングも可能です。外観上の特徴として、ゴールドのハードウェアやパーロイド(真珠層)柄のピックガードが採用されており、高級感と派手さを両立したルックスになっています。

このストラトキャスターはテレキャスターほど頻繁には登場しませんが、ライブやレコーディングで必要に応じて使い分けられています。例えばヴィブラート奏法やアームを使った表現が欲しいバラード曲などではストラトが選ばれることもあるようです。

テレキャスターと比べてややマイルドで煌びやかなシングルコイルトーンは、コッツェンのソウルフルなボーカルともマッチし、クリーン~クランチの心地よいリズムトーンから鋭いリードまでカバーします。ネックの握り心地はテレ同様にしっかり太めなので、音の芯が太く安定感のあるサウンドが出せる点も共通しています。

近年になってこのシグネチャー・ストラトが日本限定から復活し世界でも入手可能となったことで、ファンにとってはテレキャスと並んで垂涎のモデルとなっています。

そのほか

メインでは自身のシグネイチャーFenderを愛用するコッツェンですが、キャリアを通じて他のギターも使用してきました。デビュー当初の80年代末~90年代初頭にはIbanez(アイバニーズ)製のギターを使用しており、一部では本人モデルのプロトタイプ的なギターも存在していたようです(派手なグラフィックが入ったRGタイプのギターなど、当時の写真で確認できます)。

ポイズン在籍時などハードロック全開の時期にはフロイドローズ搭載のスーパーストラト系ギターで速弾きや派手なアーミングを披露していた可能性があります。とはいえ、コッツェン自身が「ギターを持ち替えても自分の音は自分の手から生まれるだけ」という趣旨の発言をしている通り、どのギターを弾いても彼ならではのフレーズとトーンを引き出してしまうのが凄いところです。

アコースティックギターについても触れておくと、コッツェンはライブでアコースティックセットを設けることもあります。ソロ公演では自らアコギを持ってバラードを歌う場面もあり、TakamineやMartinといった信頼性の高いアコースティックギターを使用することが多いようです。エレクトリック同様に指弾きで温かみのある音色を奏で、エフェクトを抑えたシンプルなセッティングで歌心あふれる演奏を聴かせています。電気系統のトラブル時にはアコギに持ち替えて場を繋いだという逸話もあり、まさにギター1本あればどんな状況でも音楽を届けられるプレイヤーだと言えるでしょう。

Richie Kotzen / リッチー・コッツェン|愛用機材【アンプ】

VICTORY / RK50 Richie Kotzen Signature Head

- ギターアンプヘッド

- RK50 Richie Kotzenシグネチャーモデル

- 出力:50/9 Watts

- 真空管:12AX7 x3、EL34 x2

- コントロール:Gain、Tone、Reverb、Master、Tremolo Speed、Tremolo Depth、Power High/Lowスイッチ、Boost ON/OFFスイッチ(背面)、Speaker Dampingスイッチ(背面)

- 寸法:W342 x H185 x D185mm(突起含む)

- 重量:約8.2kg

- キャリーバッグ付属

- シングルボタン・フットスイッチ(Boost ON/OFF用)、デュアル・フットスイッチ(リバーブ/トレモロ用)付属

機材解説

現在リッチー・コッツェンがメインで使用しているアンプが、イギリスのブティック・アンプメーカー Victory(ビクトリー) 社と共同開発したシグネイチャーモデル 「RK50」 ヘッドです。

出力は50Wで、スイッチ操作により9Wへ減力も可能なオールチューブ仕様。最大の特徴は、コッツェンが長年こだわってきた シンプルな1チャンネル構成。音作りに迷いが生じない、極めて実戦的な設計です。

操作ノブは「Gain(歪み)」「Tone(音色)」「Master(音量)」の3つのみというミニマルな構成ながら、フットスイッチで切り替え可能な ブースト回路 を内蔵しており、もう一段階ゲインをプッシュしたリードトーンにも対応。さらに デジタル・リバーブ と トレモロ回路 も搭載しており、シンプルながら空間系の表現力も備えています。

コッツェン自身、このRK50を「ギター側のボリュームだけでクリーンからリードまで自由にコントロールできるアンプ」と評しており、実際、ピッキングニュアンスとギターボリュームの応答性の高さがこのアンプの真骨頂です。まさに「アンプで音を作る」のではなく、「自分の指先で音を操る」ための道具といえるでしょう。

このRK50は2018年頃にリリースされ、以降コッツェンのツアーでは常にメインアンプとして使用されています。設計を担当したのは、Cornford時代からコッツェンと親交の深い マーティン・キッド。彼のアンプ設計センスとコッツェンのプレイヤー視点が融合し、無駄を削ぎ落とした本質的なトーンを追求した仕上がりになっています。

ライブではVictoryの 2×12”や4×12”キャビネット と組み合わせて使用。ドライブサウンドはブリティッシュ系らしい濃厚な中域を軸にしつつ、ギターのボリュームを絞ることでクリーン〜クランチへの移行も非常にスムーズ。まさに コッツェンのダイナミックな表現力をそのまま音にしてくれるアンプ です。

シンプルさの中に、プレイヤーの“手”に正直に応える機能を凝縮したRK50。アンプに多くを任せるのではなく、自分の演奏でサウンドをコントロールしたいギタリストにとって、まさに理想的なモデルといえるでしょう。

Marshall / 100W Plexi (1959SLP系)

機材解説

リッチー・コッツェンのサウンドを語る上で、Marshall(マーシャル)アンプの存在は欠かせません。Victory RK50をメインアンプとして使用するようになる以前、彼は長らくMarshall製100Wの“プレキシ”系アンプヘッドを愛用していました。

具体的には、Marshall 1959SLP(Super Lead Plexi)のリイシューモデルや、手配線(ハンドワイヤード)仕様の復刻版を使用。それらを4×12インチ・キャビネット(30Wスピーカー搭載)2台のフルスタックで鳴らすという豪快なセットアップを構築していました。

このセッティングから生まれるのは、まさに極太で荒々しい“王道のハードロック・トーン”。マーシャル特有のミッドレンジが効いたサウンドは、コッツェンのタイトでパワフルなリフ、そして鋭く伸びるリードトーンをしっかりと支えています。

特徴的なのは、アンプ直結によるナチュラルなドライブの作り方。コッツェンはアンプのボリュームをほぼフルアップにし、真空管の飽和による自然なオーバードライブを得ていました。そのうえで、ギター側のボリュームノブを細かく操作し、クリーン〜クランチ〜リードまでを自在にコントロールするという、非常に“オールドスクール”なアプローチを貫いています。

「まずボリュームを全開にしてリードサウンドを作る。そこからボリュームを絞ることでリズムプレイに最適なスイートスポットを見つける」

これはまさに、シンプルなアンプだからこそ生きるセッティング哲学であり、マーシャルというブランドが持つ“プレイヤーと一体になれる素直な応答性”を最大限に活かした使い方です。

また、コッツェンの使用するマーシャルヘッドにはファントム電源用の改造が施されており、後述のRK5マルチエフェクターに電源供給する仕様にカスタマイズされています。自身の機材構成に最適化したセッティングを施すことで、ツアー現場でも迅速かつ安定したシステム運用が可能となっていました。

なお、現在でもマーシャルを使用するシチュエーションは存在します。例えば、Victoryアンプを持ち込めない海外フェスやフェスティバルなどの現場では、レンタルされたMarshall JCM800ヘッドとオーバードライブペダルを組み合わせて対応することもあると本人が語っています。

こうした柔軟な対応を見せながらも、コッツェンの音作りの根底には常に“マーシャルのエッセンス”が息づいているのです。ヴィンテージからモダンまで、時代や機材は変われど、その根幹には“ピュアなチューブトーン”へのこだわりと、シンプルかつダイナミックな表現を重視するプレイヤーとしての哲学が貫かれています。

Cornford / RK100 Signature Head

機材解説

Victory以前にももう一つ、コッツェンの名を冠したシグネイチャー・アンプが存在します。それがイギリスのCornford(コーンフォード)社製「RK100」ヘッドです。2000年代前半に発売されていたモデルで、100W出力のシングルチャンネルという設計は後のVictory RK50にも通じるコンセプトでした。

Cornfordはハンドメイドのブティックアンプメーカーで、先述のマーティン・キッドが在籍していたブランドです。コッツェンはこのRK100とCornford製4×12キャビネット(Celestion Vintage 30スピーカー搭載)をツアーで使用し、マーシャルに代わるメインアンプとしていた時期もありました。

音の傾向としては、マーシャル的な骨太さに加えコーンフォードならではのコンプレッション感ときめ細かさを併せ持つリードトーンが魅力でした。コッツェンは当時から足元のエフェクトに頼らずアンプ直で歪みを作るスタイルだったため、RK100の分厚い歪みサウンドはまさに理想的だったようです。

残念ながらCornford社は既にブランド休止状態となっており、このRK100も現在入手は困難ですが、VictoryとのコラボによるRK50はコッツェンにとってRK100の現代的な再来とも言える位置づけでしょう。

Fender Vibro-Kingやその他のコンボアンプ

コッツェンは基本的に大出力のスタックアンプを好みますが、クリーントーンや小規模会場向けにはフェンダーのコンボアンプも使用しています。代表的なのがFender Vibro-King(ビブラキング)という60W級の3発スピーカー搭載コンボです。

彼の2007年のアルバム『Peace Sign』では、このVibro-Kingがギターサウンドの約半分を担っていると本人が語っており、フェンダーならではの瑞々しいクリーンとスプリング・リバーブがコッツェンのプレイに新たな表情を加えました。

Vibro-King自体も1チャンネル構成のシンプルなアンプですが、マーシャル系とは異なるアメリカンなクリーンサウンドはソウルフルな楽曲にマッチしています。

またライブでクリーンサウンドの厚みを出すため、2台のコンボアンプをステレオ的に運用する工夫も見られます。

例えば「クリーントーン用にFender Dual ReverbとBlues Junior(いずれもフェンダー製コンボ)、加えてビンテージのAmpeg J-12 Jetを用意している」とインタビューで語っており、小型~中型コンボアンプを複数組み合わせてリッチなクリーンサウンドを作ることもあるようです。

Dual Reverbは詳細不明ですがフェンダー系の双発リバーブアンプと思われ、Blues Juniorは15Wクラスのシンプルなチューブアンプ、Ampeg J-12 Jetは60年代の小型コンボでウォームなクリーンとトレモロが特長です。こうしたコンボをクランクさせて心地よいクランチを作り、ステレオディレイなどで広がりを持たせることで、クリーンパートにも厚みと奥行きを持たせているのでしょう。

Richie Kotzen / リッチー・コッツェン|愛用機材【エフェクター】

TECH21 / RK5 FLY RIG V2 Richie Kotzen Signature

機材解説

リッチー・コッツェンは「足元のエフェクトには極力頼らず、アンプ直でシンプルにプレイする」という哲学を貫いてきたギタリストです。しかし、そんな彼が唯一と言っていいほど深く関わり、開発から携わったマルチエフェクターが存在します。それが、**Tech 21社製のFly Rigシリーズ シグネイチャーモデル「RK5」**です。

RK5は、2015年頃に初代モデルが登場。わずかペダル1台に、コッツェンのサウンドエッセンスを凝縮した設計で、ライブ、レコーディング、ツアーに必要な要素をすべて内包しています。

ユニットには、彼の歪みサウンドを再現した**“OMG”オーバードライブ回路**をはじめ、ブースト、ディレイ、リバーブ、そしてSansAmpによるアンプシミュレーターまで内蔵。驚くべきことに、これらすべてを手のひらサイズの筐体に収めつつ、音質劣化のないクリアな信号伝達を実現している点が、最も注目されるポイントです。

コッツェンはこのRK5を、実際のツアーでも頻繁に使用しています。主にアンプのエフェクトループに接続し、ディレイとリバーブを用途別にオン/オフ。曲に合わせて自らタップテンポを踏み、曲ごとのニュアンスに合わせてセッティングを微調整することもあるそうです。

彼がRK5を高く評価する理由のひとつが、「原音に対する透明度」。このペダルを介しても音がまったく痩せず、ピッキングニュアンスやダイナミクスがそのままアウトプットされるため、「通す・通さないで音の違いが出ない」という信頼性の高さに惚れ込んでいます。まさに“音痩せしない”ペダルとして、プロの現場でも安心して使える設計です。

そして2019年には、初代RK5の完成度をさらに進化させた**「Fly Rig RK5 Version 2」**が登場。バージョン2では新たに以下の機能が追加されています:

- ロータリースピーカー・モード(Leslieのような揺らぎ効果)

- コンプレッサー回路(よりタイトでまとまったトーン作りに貢献)

- ファズ(ビンテージ感のある荒々しい歪みも選択可能)

- チューナー機能(ライブ対応力の向上)

また、SansAmp回路のオン/オフ切り替えスイッチが新たに搭載され、アンプシミュレーター部分のみをバイパスすることも可能に。これにより、「普段は自前のアンプを使い、いざという時はRK5単体でPA直結」など、幅広い運用に柔軟に対応できるマルチツールとして機能するようになりました。

実際にコッツェンは、機材トラブルがあった現場や、小規模な飛び入りライブなどで、RK5だけをPAに直結して本番を乗り切ったことがあると語っています。必要な音を1台にまとめたこのマルチペダルは、「飛行機に持ち込める小さなギターリグ」として、現代のモバイル・プレイヤーにも強く支持されています。

シンプルな設計ながら、コッツェンのサウンドにとって不可欠な“歪み”と“空間系”を高いレベルで網羅したRK5。ギタリストにとって、これほど信頼できる“お守り”のような一台は、そう多くはありません。ミニマムで、妥協のないサウンドを追求するなら、RK5はまさに理想的な選択肢となるでしょう。

Jim Dunlop / Rotovibe

機材解説

Rotovibeは足元でスピードをコントロールできるコーラス/ビブラート系エフェクトで、レスリー・スピーカーのような回転サウンドを生み出します。

コッツェンは楽曲中でクリーンアルペジオにこの揺らぎを加えたり、サビのバッキングに厚みを出す用途で使うことがありました。現在はRK5 Ver.2にロータリースピーカーモードが搭載されたため、単体のRotovibeペダルは持ち歩いていないかもしれません。

Jim Dunlop / Cry Baby

機材解説

エクスプレッション系エフェクトでは、ワウペダルの存在が際立ちます。コッツェンはソロで感情を爆発させる際などにワウを踏み込んだプレイを披露しており、そのサウンドは70年代ロックやファンクを彷彿とさせます。

使用モデルはJim Dunlop Cry Baby(ジムダンロップ・クライベイビー)で、ペダルボードの定位置に据えられています。

なおペダルはコンパクトなCBM95 Cry Baby Miniを使用しているとの情報もあります。

これは通常のワウより小型軽量で、頻繁に海外ツアーを行う彼にとって持ち運びやすさの点でメリットがあるのでしょう。ワウはリードプレイでトーンに抑揚を付けるだけでなく、カッティングのリズムに「カッコいいクセ」を加える用途でも時折使われます。

例えばミドルテンポのファンクナンバーでワウを中途半端に開けた状態で固定し、独特のフィルターサウンドを作るような上級テクニックも駆使しています。

コッツェンのワウさばきは派手さよりも「泣き」の表現に長けており、ギターがまるで人間の声で歌っているかのようなエモーショナルな効果を生みます。

BOSS / OC-3

機材解説

コッツェンは曲中の一部でこの重低音リフを入れたり、ベースライクなソロを取る際にオクターバーを使うことがあります。

またポリフォニックなピッチシフトを駆使していわゆる「デジタル・ハーモナイズ」的なことをする場面は少ないですが、ライブではベーシスト不在の局面でルーパーとオクターバーを駆使して自分でベースラインとギターソロを重ねる離れ業を見せたこともあり、必要に応じて柔軟に取り入れているようです。

Richie Kotzen / リッチー・コッツェン|愛用機材【そのほか】

D’Addario / EXL115(.011〜.049)

機材解説

弦は太めのゲージを好み、D’Addario EXL115(.011〜.049)など11-49のミディアムゲージを使用しています。太い弦は音に腰を与え、指弾きとの相性も良いためコッツェンの図太いトーンの一因と言えるでしょう。

ピックはかつてJim Dunlopのパープル(1.14mm厚)を使用していましたが、現在はほとんどピックを使用せず指頭や爪で弾いています。それでもピックを持つ場合は分厚いティアドロップ型を人差し指と中指の間に挟む独特のフォームで使い、必要に応じて瞬時に指弾きと持ち替える器用さを見せます。

コメント