ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

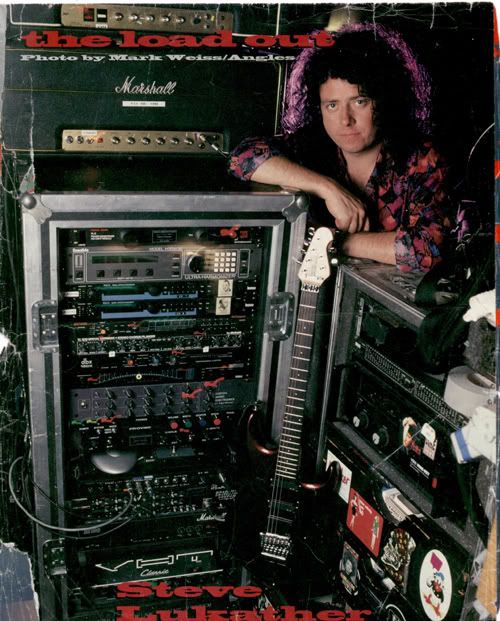

【TOTO】Steve Lukather/スティーブ・ルカサーの使用機材【アンプ・ギター・エフェクター】

国内外で活躍するギタリストの愛用機材をまとめて取り上げる「プレイヤーズ・リグ」

伝説的ロックバンドTOTOの創設メンバーであり、世界有数のセッション・ギタリストとして知られている

Steve Lukather/スティーブ・ルカサー

そのキャリアは1970年代から現在に至るまで50年近くにわたり、1500枚を超えるアルバムのレコーディングにギタリストとして参加するなど驚異的な実績を残しています。

ここではルカサーの音楽的経歴と、彼が生み出すサウンドの要となる愛用機材について、詳しく解説します。

ギター、アンプ、エフェクターの観点から、ルカサーらしい音作りへのヒントも探ってみましょう。

Steve Lukather/スティーブ・ルカサー|Profil

生年月日:1957年10月21日

出身:カリフォルニア州サンフェルナンド・バレー

Steve Lukather|経歴 – 卓越したキャリアの全貌

幼少期〜音楽との出会い

1957年10月21日、カリフォルニア州サンフェルナンド・バレーに生まれたスティーヴ・ルカサー。音楽との最初の出会いは幼少期、ラジオから流れてきたビートルズの楽曲に心を奪われた瞬間でした。彼は自ら「“I Want You (She’s So Heavy)”を聴いた時、人生が変わった」と語っており、まさにロックとの運命的な出会いが彼の原点となっています。

独学でギターを始め、すぐに才能を開花。中学生の頃にはすでに地元バンドに参加し、セッション的な感覚で様々なスタイルを吸収していきます。早くから楽器に没頭し、ギターだけでなく音楽理論やアレンジ面にも強い興味を抱いていたことが、後の“万能型セッションマン”としての素地を作ることになりました。

TOTOの結成と世界的成功

高校時代の音楽仲間であるデヴィッド・ペイチ(key)、ジェフ・ポーカロ(dr)らとともに、1976年頃にTOTOを結成。1978年のデビューアルバム『TOTO』から早くも「Hold the Line」などのヒットを飛ばし、その後も「Rosanna」「Africa」など数々の名曲で世界的なバンドへと成長していきます。

TOTOにおいてルカサーは、リードギターはもちろんのこと、楽曲のアレンジやコーラス、さらにはリードボーカルまで担当するなど、多才ぶりを遺憾なく発揮。TOTOの音楽性が“洗練されたポップス+高度な演奏技術”として世界に認知されたのは、まさにルカサーの音楽的な引き出しの広さが大きな要因でした。

彼はTOTOの唯一の“オリジナルメンバーかつ現役メンバー”として、解散と再結成を繰り返しながらも常にバンドを支え続けています。

セッションギタリストとしての伝説的な実績

ルカサーの名を不動のものにしているもう一つの側面が、セッションギタリストとしてのキャリアです。

1970年代後半から1990年代にかけて、彼はロサンゼルスを中心にあらゆるジャンルのレコーディング現場に登場。ボズ・スキャッグス、シェール、アリス・クーパー、ライオネル・リッチーなどのポップ・ロック系はもちろん、マイケル・ジャクソンのアルバム『Thriller』にも参加し、「Beat It」などの名演で名を刻みました。

通算1500枚以上のアルバムにギタリストとしてクレジットされており、これは世界的にも異例の記録。ジャンル問わず“呼べば1テイクで完璧なトラックを残してくれる”という信頼感から、プロデューサーたちがこぞって起用する存在だったのです。

ギタープレイと音楽性の特徴

スティーヴ・ルカサーのギタープレイは、あくまで“歌心”を重視したスタイルです。無駄な速弾きやテクニックに走ることなく、メロディアスで情感豊かなフレーズを大切にします。

その音楽的ルーツは、ジミ・ヘンドリックスやエリック・クラプトン、ジェフ・ベックといったロックレジェンドの影響に加え、アル・ディ・メオラやジョン・マクラフリンなどのジャズ/フュージョン的な複雑な和声感、速弾きのニュアンスもミックスされた“ハイブリッド型”。

プレイには深い音楽理論の理解が滲んでおり、アドリブでのコードトーン・アウトサイドを自在に操る“職人芸”を随所で披露しています。

また、太く粘るようなビブラートとピッキングニュアンスのコントロール力も、彼のギターを一音で“ルカサー節”と分からせる所以となっています。

ソロ活動と近年の動向

1989年に初のソロアルバム『Lukather』を発表して以降、現在までに9枚のソロ作をリリース。TOTOとは異なるよりパーソナルで実験的な楽曲を通して、自らの音楽性を追求してきました。

また、ビートルズ愛好家としても知られ、Ringo Starr & His All-Starr Bandへの参加をはじめ、複数のビートルズトリビュート作品にも関わっています。

近年では「クリーンでダイレクトなトーン」「シンプルなエフェクト構成」へと音作りのスタイルを変化させつつも、世界中でのツアー活動を継続。まさに“現役バリバリの伝説”として、ギターシーンの第一線に立ち続けています。

Steve Lukather/スティーブ・ルカサー|Play&Music

Steve Lukather & Larry Carlton – LIVE 1/2

この動画は、スティーヴ・ルカサーとジャズ・フュージョンの名手ラリー・カールトンが共演したライブ映像です。二人のギタリストが織りなす高度なインタープレイと即興演奏は必見です。特に、ルカサーのブルージーで情熱的なソロと、カールトンの洗練されたフレージングの対比が見どころです。

TOTO – Steve Lukather (Bridge of Sighs) live concert 2016

この映像では、TOTOのライブでルカサーがロビン・トロワーの名曲「Bridge of Sighs」をカバーしています。彼の深みのあるトーンと感情豊かな表現力が際立つパフォーマンスで、オリジナルとは一味違った解釈が楽しめます。

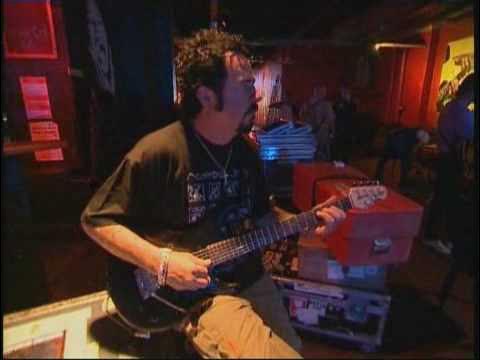

Steve Lukather & Los Lobotomys: In Concert – Ohne Filter 1994

1994年に行われたスティーヴ・ルカサーと彼のバンド、ロス・ロボトミーズのライブ映像です。ジャズ、ロック、フュージョンが融合したエネルギッシュな演奏で、ルカサーのテクニックとバンドの一体感が堪能できます。特に、各メンバーとの掛け合いやソロパートは圧巻です。

これらの動画を通じて、スティーヴ・ルカサーの多彩なギタープレイと音楽性をお楽しみいただけます。

Steve Lukather/スティーブ・ルカサー|愛用機材【ギター】

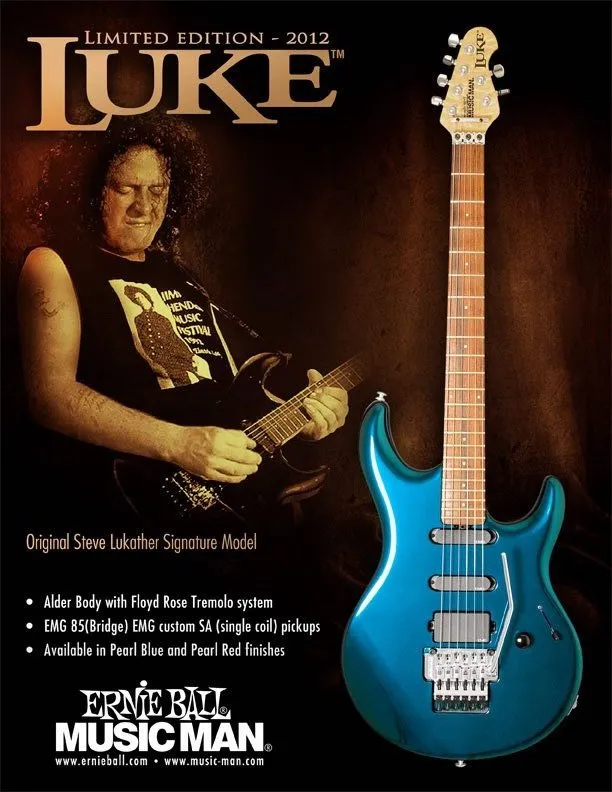

Ernie Ball / Music Man Luke シリーズ

ルカサーと言えばまず名前が挙がるのが、彼のシグネチャーモデルである「Ernie Ball Music Man “Luke”」シリーズです。

1993年に初代Luke (Luke I) が登場して以来、現在まで30年にわたり改良が重ねられ、Luke II、Luke IIIへと進化しています。

初代Luke Iはアルダー製ボディにフロイドローズ・トレモロを搭載し、EMG社と共同開発したアクティブピックアップセット(EMG 85ハムバッカー+EMG SLVシングルx2)を備えていました。

これはノイズの少ないハイパワーなサウンドが得られると同時に、ルカサーの要求する太く伸びやかなトーンを実現するためで、当時彼が愛用していた改造ストラトの構成を反映したものです。

1998年にはLuke IIへとアップデートが行われ、ブリッジがより伝統的なミュージックマンのヴィンテージスタイル・トレモロに変更されるなど、細部が見直されました。

基本仕様は継承しつつ演奏性とチューニングの安定性が向上し、ルカサー自身も「より自分のプレイスタイルにフィットする」改良だと語っています。

さらに2012年に登場したLuke III (LIII)では、ボディが従来より3%ほど大型化され、ネックは音響的安定性に優れたローステッド(熱処理)メイプル材に変更されました。

最大の変更点はピックアップで、長年使用してきたEMGアクティブから、ディマジオ社と共同開発した「Transition」と名付けられたパッシブピックアップへスイッチしました。

これによりサウンドのニュアンス表現がさらに豊かになり、クリーントーンからハイゲインリードまで幅広く対応できます。

また12dBブースト回路を内蔵し、ノブのプッシュ/プッシュで瞬時にソロ向けの音量アップが可能な点もライブで重宝されています。

Luke IIIはHSSとHHの2仕様がありますが、ルカサーはいずれも使い分けつつ、「ギター1本でどんな曲でもカバーできる柔軟性」を追求しています。

なお、Lukeシリーズの名前の由来はルカサーの愛称「Luke(ルーク)」から取られています。

Ernie Ball Music Manによる高い工作精度と、ルカサー自身の長年の経験から生まれたアイデアが融合したこのシリーズは、「ルカサーらしいサウンド」の中心にある欠かせない存在です。

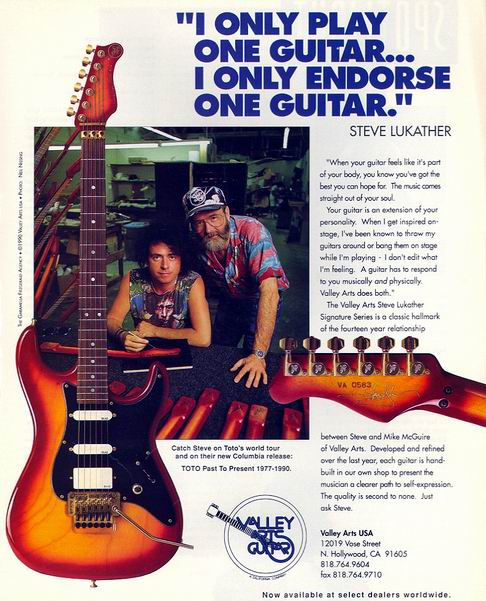

バレーアーツ (Valley Arts) のカスタムギターとロボット・ストラト

Music Manと契約する以前、ルカサーはValley Arts(バレーアーツ)製のカスタムギターを愛用していました。

1980年代前半、彼は1963年製フェンダー・ストラトキャスターを改造して使い込んでおり、これにValley Arts製のネックを取り付けてEMGアクティブピックアップを搭載した改造ギターは「ロボット・ストラト」と呼ばれました。

この改造ストラトはTOTOのライブやレコーディングで大活躍し、「80年代でもっとも多くのレコーディングで聴かれたギター」とまで言われるほど頻繁に使用されたそうです。

ルカサー自身、「1986~87年頃のライブ映像を見れば必ずこのギターを弾いている」と語っており、彼の初期サウンドを語る上で欠かせない存在でした。

スワンプアッシュ材のボディに24フレット仕様など、当時としては斬新なスペックを備えたこのギターは、後のシグネチャーモデル開発の土台にもなっています。

1984年~85年にはValley Artsから正式にスティーヴ・ルカサーのシグネチャーモデルが発売されました。

ルカサー本人が「自分はこの1本しか使わない」と豪語した広告も有名です。

Valley Arts LukeモデルはHSSレイアウトにEMGピックアップ(SA×2+85)とフロイドローズ・ブリッジ、24.75インチスケールの24フレット指板など、当時のハイテク志向を凝縮したスペックで、鮮やかなサンバーストのルックスも相まって人気を博しました。

ただし生産本数が少なく、現在では入手困難なコレクターアイテムです。

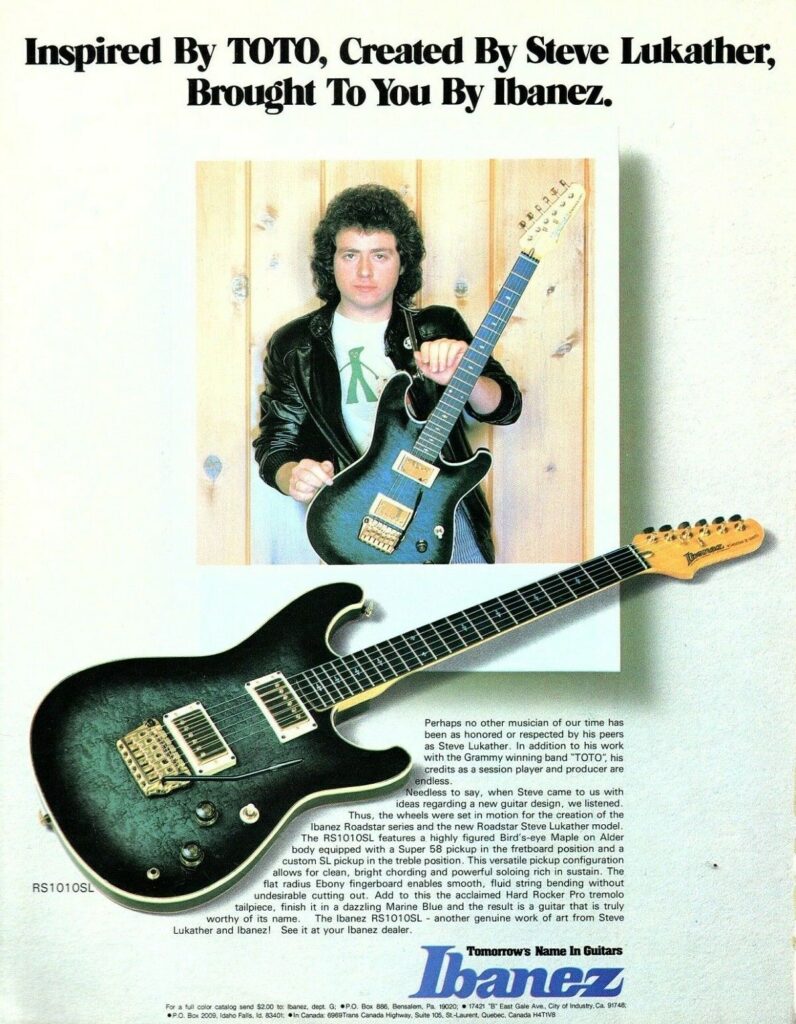

その他使用ギターとサウンドの要点

ルカサーは上記のメインギター以外にも、状況に応じて様々なギターを使ってきました。

1980年代半ばにはアイバニーズからシグネチャーモデル(Roadstar RS1010SL)もリリースされており、一時期使用していたことがあります。

またレコーディングでは曲に応じてギブソン・レスポールなどを弾くこともあり、アコースティックではヤマハやオベーションのエレアコを使用しています。

とはいえルカサーが一貫して求めているのは「太く滑らかなリードトーン」と「芯のあるクリーン~クランチトーン」です。

そのための条件として、ミディアム~高出力のピックアップを搭載した信頼性の高いギター(=Lukeシリーズ)に落ち着いていると言えるでしょう。

Steve Lukather/スティーブ・ルカサー|愛用機材【アンプ】

Bogner / Ecstasy 101B – 現行メインアンプの威力

機材解説

現在ルカサーのライブ・スタジオを問わず主力となっているアンプが、ドイツ製ハイエンドアンプBogner Ecstasy(エクスタシー)101Bです。

エクスタシーは3チャンネル仕様でクリーンから激歪みまで幅広くカバーできる120W級の真空管ヘッドで、1992年の発売以来プロギタリスト達に愛用されています。

ルカサーはこのBognerをステレオで駆動するセットアップを組んでおり、ツアーでは2台のEcstasyヘッドをリンクさせて立体的なサウンドを作っています。

Bogner Ecstasyの赤チャンネル(ハイゲイン)はルカサーお気に入りのソロサウンドで、ボリュームを絞ればバッキングにも使えるほど反応が良く、ダイナミクスの再現性にも優れています。

Mesa Boogie / Markシリーズ – 80年代の主力アンプ

機材解説

1980年代にはMesa/Boogie(メサ・ブギー)のMark IIC+を中心に使用していました。

これはルカサーの粘りあるディストーションや分厚いリードトーンを支えた名機であり、「Rosanna」や「Africa」などの名曲でもそのトーンが活躍しています。

クリーンチャンネルも高評価で、TOTOのバラード曲などでの透明感のあるアルペジオにも使用されました。

Soldano / SLO-100 – ハイゲイン時代の切り札

機材解説

80年代末から90年代初頭にかけては、Soldano SLO-100を愛用。

このアンプは骨太で倍音豊かなハイゲインサウンドを持ち、特にリードチャンネルの滑らかさがルカサーにとって理想的でした。

彼は「Soldanoのリードはバイオリンのようだ」と表現し、ボリューム操作だけでクリーンからリードまで幅広くカバーしていました。

Steve Lukather/スティーブ・ルカサー|愛用機材【エフェクター】

1980〜90年代:ラックシステムとスタジオ機材

機材解説

かつてはBob Bradshaw(CAE)によるラックシステムを使用し、TC 2290やLexiconのリバーブなどスタジオクオリティの機材をライブにも導入していました。

Dyno My PianoのTri-Stereo Chorusなど、当時のトッププレイヤーらしい贅沢なセッティングでした。

近年はFractal Audio Axe-Fxなどのデジタルモデラーにも理解を示しています。

Xotic / SP Compressor

機材解説

用途:クリーントーンの補整やソロ時の音抜け向上

特徴:ナチュラルで滑らかなコンプレッション。小型ながら内部ディップスイッチでアタック・サスティン・ブレンド量を細かく調整可能。

ルカサーの使い方:コードバッキングやアルペジオでの粒立ちを整える目的で使用。過度な圧縮ではなく、“ほんの少し押し出す”セッティングが多い。

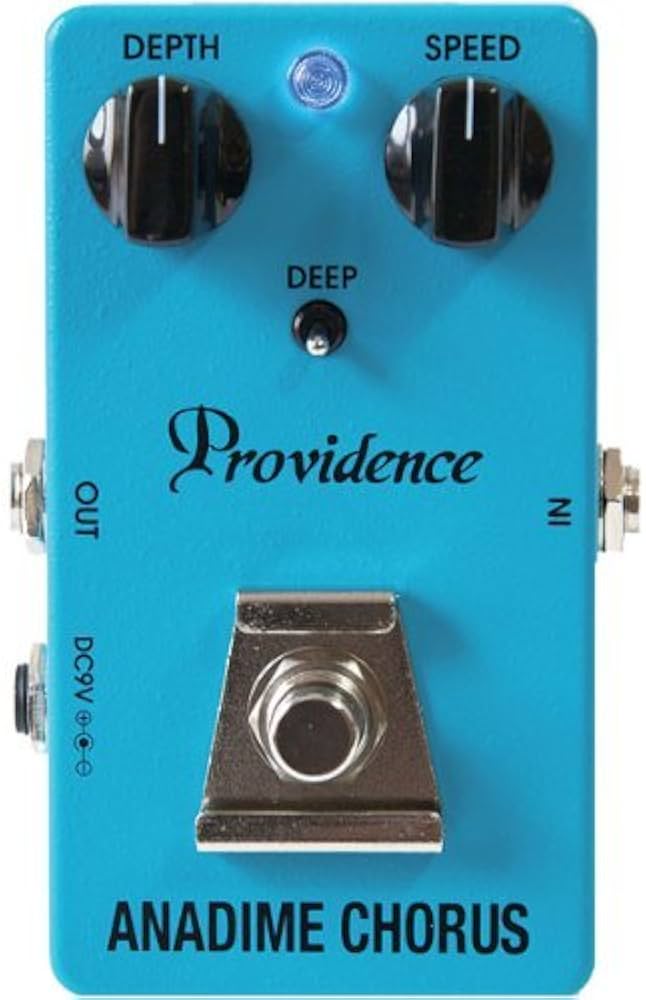

Providence / Anadime Chorus

機材解説

用途:クリーンアルペジオやソロに奥行きを加える

特徴:温かく太い揺れ感で、ヴィンテージライクなアナログコーラス。日本製でクオリティが高く、現場向き。

ルカサーの使い方:「Tri Stereo Chorus中毒」と呼ばれるほどのコーラス好きだったが、近年はこのシンプルなコーラスを主に使用。スピードを遅めに、デプス浅めで自然な広がりを演出。

Strymon / blueSky

機材解説

用途:ソロにふくよかな空間感を与える

特徴:プレート/スプリング/ルームの3モードを搭載。Hi/Low DampやPre-Delay調整も可能。

ルカサーの使い方:主にプレートリバーブモードで、プリディレイをやや長めに設定し、演奏の邪魔をしない程度に後ろで“尾を引く”ようなセッティングが多い。

TC Electronic / Flashback

機材解説

- 用途:ショートディレイ/ステレオ空間構築

- 特徴:1980年代名機「TC 2290」のサウンドを再現。モジュレーション付きの明瞭なディレイが特徴。

- ルカサーの使い方:2系統のディレイ(片方300msシングル、片方600ms以上のロング)をステレオで活用。ディレイ音のみが左右に広がるセッティングで、ギターソロに立体感を加える。

ボードによってはミニ版も愛用

Jam Pedals / Wahcko

機材解説

用途:リード時の抑揚、ファンキーな表現

特徴:ビンテージ感のあるウォームなサウンド。可変Qと幅広い周波数レンジが特徴で、従来のCryBabyより滑らか。

ルカサーの使い方:必要に応じて踏み込む伝統的なスタイル。中音域の厚みを活かし、“歌う”ようなワウソロを演出。

MXR / Uni-Vibe

機材解説

用途:揺らぎのある空間演出、ソロのスパイスに

特徴:ジミ・ヘンドリックス系のサイケデリックな揺れ感。スピードを下げれば空間の厚み、上げればグルーヴ感を演出。

ルカサーの使い方:イントロやソロ前にアクセント的に使用。過度に深くかけず、曲のムードに合わせて微調整。

Ibanez / TS9 Tubescreamer

機材解説

用途:ゲインの押し上げ、リードトーン強化

特徴:中域を持ち上げるミッドハンプ。古くから愛される万能OD。

ルカサーの使い方:歪んだアンプやペダルの前段で使用し、抜けの良いリードサウンドを形成。軽く踏むことで“押し出し感”を加えるブースター的用途も。

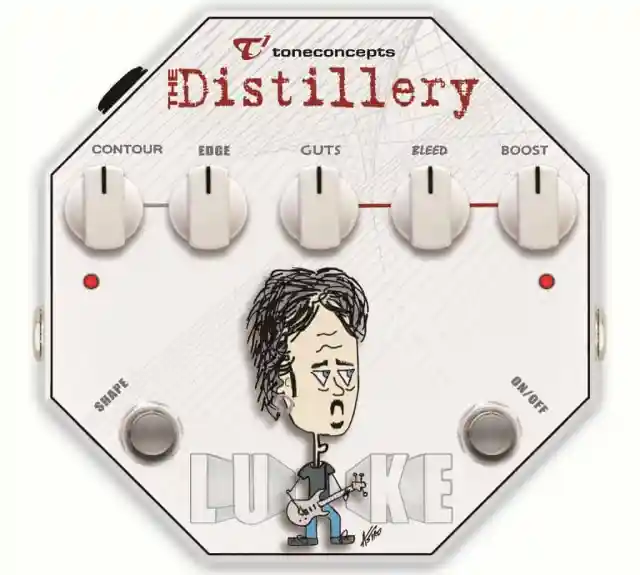

ToneConcepts “The Luke” Preamp/Booster

機材解説

用途:ソロ時の音圧アップ、歪みの質感調整

特徴:ルカサー本人監修で開発。音の厚み・温かみを加え、ブースターとしてもドライブとしても使える万能ペダル。

ルカサーの使い方:ライブでは常にONのことも。いわば“サウンドの芯”を担うペダルで、リードトーンの質感を滑らかに、深く整える。

Rodenberg SL-OD “Luke” Signature Overdrive

機材解説

用途:現行メインOD、強力なリードブースト

特徴:中音域が濃く、ダイナミクスに反応する設計。トーン・ゲインのコントロール幅が広く、多彩なセッティングが可能。

ルカサーの使い方:最新のツアーセッティングでは、このペダルが歪みの中心。クリーン~クランチ〜リードまで一貫して高品位な歪みを提供。

コメント