セッション用Backing Trackはこちら

Coming Soon...

ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

国内外で活躍するギタリストの愛用機材をまとめて取り上げる「プレイヤーズ・リグ」

アメリカ・ロサンゼルス出身のギタリストであり、数百枚に及ぶアルバム録音に名を連ねるセッションの伝説

Michael Landau

その卓越した音楽センスと機材へのこだわりから生み出されるサウンドは多くのギターファンを魅了してきました。

クリーンでも歪みでも“抜ける”音──それがマイケル・ランドウのトーンです。

マイケル・ジャクソンからピンク・フロイドまで、数え切れないセッションを支えてきた彼は、まさに“録音現場の職人”。

そのサウンドの裏側には、ヴィンテージ・ストラトと最新ブティック機材を自在に組み合わせる徹底した機材哲学があります。

この記事では、ランドウのキャリアを通じて使用されてきたギター、アンプ、エフェクター、アクセサリー類について詳しく解説します。

生年月日:1958年6月1日

出身:アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス

ランドウはロサンゼルスで生まれ育ち、幼い頃からビートルズやジミ・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリン、クリーム、ザ・バンドといった音楽に触れて育ちました。祖父がビッグバンド時代にクラリネット奏者として活躍していたこともあり、音楽は身近な存在でした。11歳でギターを弾き始め、ティーンエイジャーになるとジャズやエレクトリック・ジャズにも傾倒します。ウェザー・リポートやパット・マルティーノ、ジャコ・パストリアスなどから影響を受け、多様な音楽的素養を培いました。

16歳でR&Bバンドの一員として地元のクラブで演奏するようになり、その後ロベン・フォードのバンドで西海岸ツアーに参加します。19歳の時、ボズ・スキャッグスのワールドツアーに抜擢されて世界を巡り、20歳になる頃には親友スティーブ・ルカサーの推薦もあって本格的にスタジオ・セッションの仕事を始めました。1980年代から90年代にかけて、ロサンゼルス録音の主要なメジャー作品の多くにランドウのギターが起用され、同世代のセッション名手であるスティーブ・ルカサーやディーン・パークス、マイケル・トンプソン、ダン・ハフらとともに多数のレコーディングを支えました。マイケル・ジャクソン、スティーヴィー・ニックス、ロッド・スチュワート、シール、ジョニ・ミッチェル、ピンク・フロイド、マイルス・デイヴィスなどジャンルを超えた大物アーティストの作品でギターを弾き、彼の名前はポップスからフュージョンまで幅広いアルバムのクレジットに刻まれています。そのサウンドは時に主役をも食う存在感を発揮し、プロデューサーやアーティストから厚い信頼を得ました。

セッションワークの傍ら、ランドウ自身も複数のバンドを率いて活動しています。1980年代初頭にはロサンゼルスのバンド「Maxus」に参加し、90年代にはロック・バンドThe Raging HonkiesやBurning Waterで精力的にライブや作品制作を行いました。また2010年にはロベン・フォードらとRenegade Creationを結成し、アルバム『Renegade Creation』(2010年)と『Bullet』(2012年)をリリースしています。ソロ名義でもインストゥルメンタル作品を発表しており、1990年の『Tales from the Bulge』を皮切りに、近年では2018年にアルバム『Rock Bottom』をリリース。2020年には自身のバンド“Liquid Quartet”でライブアルバム『Liquid Quartet Live』を発表し、高い評価を得ました。

2018年、スティーブ・ガッド・バンドの一員として参加したアルバムが第60回グラミー賞「最優秀コンテンポラリー・インストゥルメンタル・アルバム」を受賞し、ランドウもグラミー受賞者の仲間入りを果たしました。近年は自身のグループでの活動に加え、引き続き様々なアーティストとの共演やツアーを精力的にこなしています。また、長年にわたるキャリアとサウンドへの貢献が評価され、機材メーカーからシグネチャー・モデルも提供されています(詳細は後述)。還暦を過ぎた現在でもその創造力は衰えず、多くのギタリストからリスペクトされる存在です。

「Worried Life Blues」は1941年にビッグ・メイシオが残した12小節ブルースの定番で、「Someday Baby」の系譜に連なる嘆き節。ランドウ版は原曲の哀愁メロディをほぼ維持しつつ、コードをわずかにジャジーに置き換え、後半でモーダルなアドリブに発展させるのが特徴です。泣きのテーマ→自在なモード移行→無音の余韻という流れで“間”の美学を極限まで強調。リズム隊との呼吸が波のようにうねり、音が途切れた一瞬の静寂までサウンドに感じさせてくれる——そこが生粋のファンを唸らせる最大のポイントです。

「I’m Buzzed」はブルース系フュージョンの名曲。

19年ソウル公演ではBPMを落とし、Comaストラト+Butter Machineが厚い歪みと立体残響を創出。ボリューム奏法とロングディレイが際立ち、バンドの呼吸と観客の熱気を画面越しに体感できる。

ロベン・フォードとのツインリードでブルース/ジャズロックを縦横無尽に疾走。

耳と会話するように弾くランドウの即興力が味わえます。

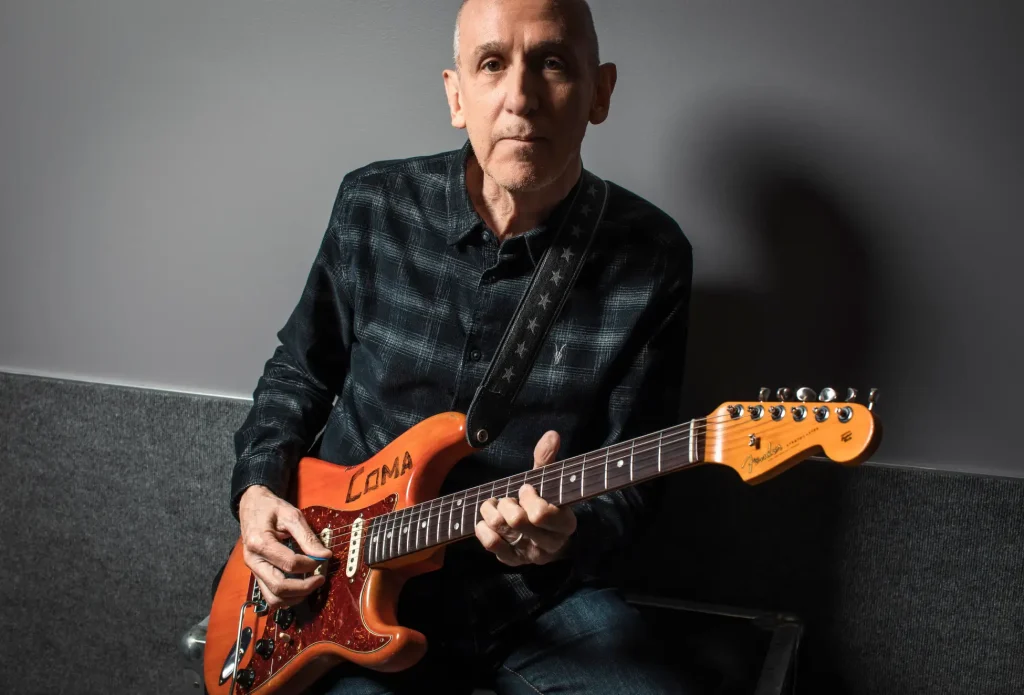

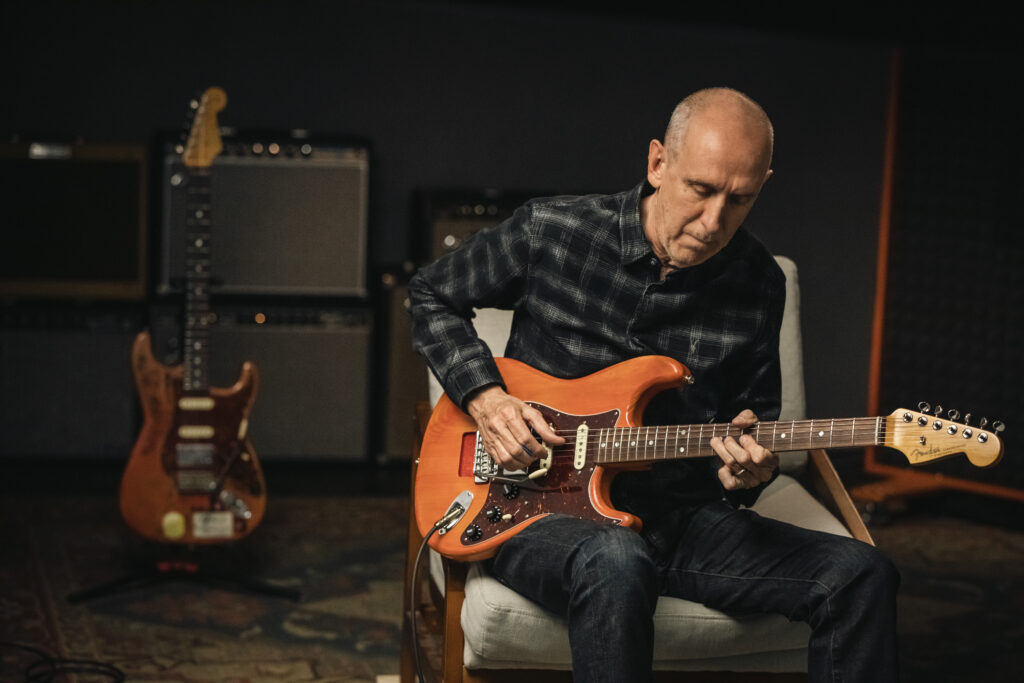

ランドウの代名詞ともいえるのが、彼が16歳の時に中古で入手した1959年製フェンダー・ストラトキャスター、通称「Coma(コーマ)」です。入手時からボディのダコタレッド塗装が剥がされ木地が露出した外観で、前オーナーによりピックアップも交換済みというユニークな個体でした。ランドウはこのストラトに様々な改造を施し、自身の要求に合わせて進化させてきました。例えば1980年代にはボディをザグってフロイドローズ・トレモロを搭載したこともあり(後に撤去)、一時はブースト回路を内蔵したこともありました。最終的にフロイドローズのキャビティは埋めずに残したため、セミホロー的な空洞が生み出す独特の鳴りも得ています。長年にわたりランドウの主力ギターとして活躍し、その音色はジョニ・ミッチェル、マイケル・ジャクソン、マイルス・デイヴィス、ピンク・フロイド、ジェームス・テイラー、B.B.キング等、数え切れないほど多くの作品で聴くことができます。まさに「史上最も録音されたストラト」の一つと言っても過言ではありません。ギターにマジックで書かれた「COMA」の文字(元々は前オーナーのニックネーム)がそのまま愛称となったこの相棒について、ランドウはキャリアを通じて深い愛着を示しています。

ランドウの愛機「Coma」の風格と仕様を再現したシグネチャー・モデルが、2023年にフェンダーから発売されました。ストーリーズ・コレクション マイケル・ランドウ『Coma』ストラトキャスターは、約半世紀に及ぶ改造の歴史と使用による風合いを細部まで再現した特別なストラトです。USA製の量産モデルでも充分完成度の高い再現がなされていますが、加えてフェンダー・カスタムショップからは受注生産の極少数リミテッド・エディションもリリースされ、こちらは約15,000ドルという超プレミアムな価格が付けられました。ピックアップ構成はランドウの現在のComaと同様のHSSレイアウトで、リアにカスタムVoicedのCuNiFe(キューニフェ)ワイドレンジ・ハムバッカー、フロント/センターにカスタムVoicedのウルトラノイズレス・シングルコイルを搭載し、ランドウのホットロッド・ストラトサウンドを忠実に再現します。経年変化したボディの色合い(元の赤が薄く残った“フェイデッド・レッド”)、ヴィンテージさながらの使用感、フロイド搭載痕まで再現された徹底ぶりで、往年のランドウ・トーンを求めるファン垂涎の一本となっています。ランドウ本人もこのモデルの完成度には太鼓判を押しており、自身の名前を冠したギターであることに誇りを示しています。

ランドウはもう一本の愛器として1968年製のストラトキャスター(黒)も使用しています。このギターはラウンド貼りのローズウッド指板にラージヘッドという60年代後期特有の仕様で、ランドウ好みのカスタムオーバル形状のネックプロファイルや独自配線のピックアップを備えています。軽量なアルダー材ボディに極薄のニトロセルロースラッカー塗装が施され、長年の使用で塗装がウェザードしたルックスも相まって、ビンテージ・ストラトならではの枯れたトーンと抜群の鳴りを持つ一本です。この“68ストラト”の魅力に着目したフェンダーは、カスタムショップのアーティストシリーズから「マイケル・ランドウ シグネチャー1968ストラトキャスター・レリック」を発売しています。ランドウ自身もライブやレコーディングでこのブラックストラトを使用しており、時に上記「Coma」と使い分けながら多彩なストラト・サウンドを表現しています。

ランドウはライブにおいて、もう一つ特徴的なストラトキャスターを使用することがあります。それが**フェンダー・カスタムショップ製ストラトキャスター(HHレイアウト)**で、フロントとリアにローラー社製の「Imperial」ハムバッカー・ピックアップを搭載したモデルです。このギターはストラトのボディとスケール感を保ちつつ、レスポール的な太いハムバッカーサウンドを得るためにランドウが用意したものです。500kΩのポットを採用することでハムバッカーでもレンジの広いトーンを実現し、ストラトらしい手触りとトレモロアームの表現力を損なわずに、PAFスタイルのピックアップが生み出す粘りあるドライブトーンを手に入れています。ランドウは「スケールが長いストラトの方が手に馴染むし、ソファに座って抱えるにも快適なんだ。それでいてレスポール的なグラウル(唸るような音)が出せるように工夫した」と述べており、自身の理想を形にした一本であることが伺えます。

2000年代中頃、ランドウはジョン・サー(John Suhr)製作のストラトタイプギターも使用していました 。サーのClassic Sは、ヴィンテージ・ストラトのスピリットを受け継ぎつつモダンなプレイアビリティを備えたモデルで、ランドウは自身の要望に合わせたカスタム仕様の個体をステージやセッションで使用していたと言われています。実際、サーとの協業でMLシングルコイル・ピックアップ(後述)を開発しており、ランドウ好みのウォームでスムーズなストラトサウンドを求める過程でサー製ギターをテストすることも多かったようです。フェンダーからシグネチャーモデルのオファーを受ける以前には、これらサー製ストラトが彼のメインギターだった時期もありました。現在ランドウが公式に使用することは少ないものの、中古市場では彼のスペックに近いSuhr Custom Classicモデル(通称“Like Mike”仕様)が出回っており、ランドウ・トーンを意識したギタリストに人気となっています。

ランドウのクリーントーンとペダルサウンドを支える中核として欠かせないのが、フェンダーと共同開発したシグネチャー・アンプHot Rod DeVille ML 212です。2015年のNAMMショーで発表されたこの60ワット・コンボアンプは、ランドウが長年愛用してきたHot Rod DeVille III 212をベースに改良が加えられています。大きな特徴はチャンネル構成の見直しで、通常モデルの3チャンネル(クリーン/ドライブ/モアドライブ)から**1チャンネルのみ(ノーマル)に割り切り、代わりにフットスイッチで切替可能な2系統のボリュームノブを搭載しました。ランドウ自身、「マスターボリュームは音を人工的に感じさせる」「チャンネル切替よりもシンプルな構成の方がEQ設定も一貫する」と語っており 、そのポリシーが反映された設計です。またスピーカーも変更され、従来のCelestion G12P-80からCelestion V-Type(12インチ×2)へと置き換えることで、中音域の押し出し感と高音のスムーズさを両立しています。マスターボリュームを廃したことでヴィンテージフェンダーアンプに近いピュアな回路構成となり、デュアル6L6GC管のパワーセクションは高いヘッドルームを確保してクリアなクリーンを実現 。ランドウお気に入りのブラックフェイス期のツインリバーブをも凌ぐ「究極のペダルプラットフォーム」**との評価もあり 、実際ランドウはライブで2台のDeVille(片方はML 212)を用いて、1台をドライ(原音用)、もう1台をウェット(エフェクト用)に分けたステレオセッティングで使用しています。このアンプはランドウの名前を冠しながらも価格が比較的手頃に設定され、発売当時からプロ・アマ問わずペダル愛用家にとって魅力的なモデルとなりました。

ランドウが2000年代中盤に使用していたアンプの一つに、CAE(Custom Audio Electronics)社製 OD-100ヘッドがあります 。OD-100はBob Bradshaw率いるCAEが手掛けた2ch真空管アンプヘッドで、ランドウの求めるリッチなクリーンと太いドライブを両立すべくチューニングされたモデルです。ランドウはスタジオや一部ライブでこのOD-100とマーシャルの4×12キャビネット(グリーンバック・スピーカー搭載)を組み合わせて使用していた記録があり 、特にクランチからリードトーンにかけての粘り強いサウンドは彼のプレイスタイルによくマッチしていました。Bob Bradshawの作るラックシステムを1980年代から導入していたランドウにとって 、OD-100はその延長線上にある信頼のアンプと言えます。現在ランドウは主にフェンダー系アンプを使用していますが、OD-100で培ったマルチチャンネルアンプの経験はHot Rod DeVille ML開発にも活かされたことでしょう。

セッション界で名を馳せたランドウは、レコーディングにおいてヴィンテージ・マーシャルのサウンドも求めました。その代表格が1967年製マーシャル・プレキシヘッドです(スタジオ専用機材)。いわゆるスーパーリード(100W)やスーパーベース(100W)と呼ばれるモデルに属するこのアンプは、60年代後期マーシャル特有の荒々しくも倍音豊かな歪みが特徴です。ランドウはセッション録音で必要に応じ、この’67マーシャルをCustom Audio製2×10キャビネット(Celestion Vintage10スピーカー搭載)などと組み合わせて使用し、フェンダー系では得られない図太いブリティッシュ・クランチを響かせました。彼のボードに載るIbanez TS808やMaxon SD-9といったペダルとも好相性で、往年のハードロックからモダンブルースまで幅広くカバーできる万能選手でした。

ランドウは希少なダンブルアンプも所有しています。その一つがダンブル・スライドワインダーというモデルで、スタジオ録音用に使用されました。ダンブルアンプは生涯で数百台しか製作されなかったとされる幻のブティックアンプで、スライドワインダーはその中でも特にクリーントーンの美しさとコンプレッション感のあるサステインが特徴のモデルです。ランドウはこのアンプを使って滑らかなクリーンサウンドや、ペダルでプッシュした際の芳醇なオーバードライブトーンを得ていました。本人曰く「高級車を買う代わりに質の良いアンプを選んだ」ことの表れとも語っており 、ギタリストにとってアンプがいかに大切かを物語るエピソードです。ダンブルの極上サウンドはランドウの表現力をさらに高め、数々の名演に貢献しました。

ランドウは小規模ギグや自宅スタジオでの録音に、サー・バジャー18と呼ばれる18Wクラスのコンボアンプも使用していました。Suhr社が手掛けるBadgerシリーズは、クラシックなブリティッシュEL84サウンドとモダンな利便性を両立したブティックアンプで、Badger 18は自宅でも扱いやすい出力とパワー・スケーリング機能を備えています。ランドウはこのアンプをクランチセッティングで鳴らし、ペダルでブーストすることで豊かな倍音と音ヌケの良いドライブを得ていたようです。大音量を必要としない場面でも良質なトーンを妥協しない姿勢は、彼の機材選びにも表れています。

ランドウと言えばMaxon SD-9 ソニック・ディストーションの名を挙げるギタリストも多いでしょう。80年代から彼のメイン・ディストーションペダルとして愛用されてきたSD-9は、滑らかな歪みと幅広いゲインレンジを備え、クランチからファズ的サウンドまでカバーします。ランドウはSD-9のトーンつまみをかなり絞ったセッティングを好み、耳に痛くないスムーズなドライブサウンドを作り込んでいました。そのセッティングは一部で「ランドウ・セッティング」として語られるほどで、彼の太く艶のあるリードトーンの秘訣の一つとなっています。また、このペダルへの深い愛情から、後述のシグネチャーペダル開発(Vemuram Butter Machine)にも繋がっていきます。

ランドウが近年関わったエフェクター開発プロジェクトの結晶が、Vemuram社の “Butter Machine” ディストーションです。これはランドウが考える理想の歪みペダルを実現すべく、彼自身とVemuramが共同で2年以上かけて開発したシグネチャー・モデルです 。多数のプロトタイプを製作し、ランドウが実際のライブやセッション、自宅スタジオで徹底的にテストを重ねながらフィードバックを反映させて完成しました 。その結果、生み出されたButter Machineは「新しいタイプのディストーション」と称され、オーバードライブ的なナチュラルクランチからフルオンのディストーションまで幅広い歪みをカバーします 。ピッキングニュアンスやダイナミクスへの追従性も極めて高く、まさにランドウの求めたサウンドを体現するペダルに仕上がっています 。「ビッグでボールドなVemuramサウンドが詰まっている」とランドウ自身も太鼓判を押しており 、発売後すぐに品薄となったことからもその注目度が窺えます。

ランドウの空間系エフェクトの要となっているのが、ストライモン社の高性能ディレイTimeLineです。彼はステレオアンプのセッティングで片方のアンプを「ウェット専用」にするほどディレイやリバーブを重視しており、TimeLineを用いて多彩なディレイサウンドを操っています。アナログライクなテープエコーからクリスタルクリアなデジタルディレイまで、曲やソロに応じて設定を呼び出し、音の奥行きを演出します。特にバラードのソロではディレイタイムを長めに取り、ランドウ特有の情感溢れる「ディレイが尾を引く」音作りをしています。TimeLineのプリセット機能により、彼は瞬時にセッションごとの要求に合ったディレイを呼び出せるため、スタジオワークでも重宝しているようです。

ランドウのリバーブ・ユニットとして定番なのがStrymon BlueSkyです。スタジオ品質のプレートリバーブやスプリングリバーブから壮大なホールリバーブまで詰め込まれたこのペダルは、ランドウのクリーントーンに欠かせない潤いと深みを与えています。彼はBlueSkyをTimeLineと組み合わせて使用し、クリーンアンプに広がりを持たせつつも原音を埋もれさせない絶妙なセッティングを追求しています。ウェット専用アンプから100%リバーブ音だけを出力するセッティングでは、BlueSkyで作ったアンビエントな音空間がもう一台のドライアンプからの原音に溶け込み、立体的なステレオサウンドを生み出しています。

ランドウは歪みペダルとしてMaxon SD-9だけでなくRoger Mayer Voodoo-1もボードに組み込んでいます。Voodoo-1はジミ・ヘンドリックスの音響エンジニアだったロジャー・メイヤーが開発したオーバードライブ/ファズ系ペダルで、クラシックなファズフェイス直系の太い歪みにモダンな扱いやすさを加味したペダルです。ランドウはこのペダルを中~高ゲインリードで使用し、SD-9とは異なる荒々しさやサステインを活かしています。例えば、よりサイケデリックな曲調や派手なロックソロではVoodoo-1を選び、ギターのボリューム操作にも敏感に反応する表現力を引き出しています。SD-9とVoodoo-1という異なるキャラクターの歪みペダルを使い分けることで、ランドウは1人でありながら多彩なギターサウンドを操っているのです。

ランドウのペダルボードにはWay Huge Electronicsのペダルも存在感を放っています。Blue Hippoはアナログコーラス/ビブラート・ペダルで、その温かく揺らめくコーラスサウンドはクリーンアルペジオやクリーンソロに彩りを添えます。ランドウはブルーヒッポを軽くかけてクリーントーンに厚みを出したり、ビブラートモードでアンプライクなピッチ揺れ効果を狙ったりしています。

Green Rhinoはチューブスクリーマー系のオーバードライブですが、トーンレンジや歪みの質感がモダンにチューンされており、ランドウはクランチリズムやソロのゲインブースト用に使用します。特にシングルコイル・ストラトにGreen Rhinoを組み合わせることで、中音域が前に出て粘っこいブルージーなリードトーンを得ることができます。Way Hugeのこれらペダルは耐久性も高くツアーでも安心して使えるため、ランドウの信頼を勝ち得ています。

DryBell Vibe MachineはヴィンテージUnivibeサウンドをコンパクトに再現したペダルで、ランドウのボードにおけるモジュレーション担当の一角です。ユニヴァイブ系サウンドはランドウが敬愛する60~70年代のサイケデリックロックやフュージョンに通じるトーンで、彼はVibe Machineを用いてうねるようなコーラス/ビブラートを生み出しています。曲によって微妙に速度や深さを調整し、クリーンでも歪みでも心地よく揺れるサウンドを演出。過去にはRoger Mayer製の大型ユニヴァイブ(Voodoo VibeやCustom Audio Black Cat Vibe)も使用していましたが、現在はこのコンパクトなVibe Machineに置き換えることで足元の省スペース化を図っています。とはいえサウンドの妥協はなく、ランドウ自身「小さくても本物のUni-Vibeの魂が宿っている」と評価しているようです。

ランドウのプレイにはトレモロ効果も欠かせません。そのためにボードに組み込まれているのがSuhr Jack Rabbitトレモロです。アンプ内蔵のビブラート/トレモロとは異なり、ペダルであるJack Rabbitを使うことで、どんなアンプ環境でも一定の品質でトレモロサウンドが得られます。ランドウはスローなバラードでディープなトレモロをかけて情感を演出したり、ファンキーなカッティングで浅めのトレモロをテンポに合わせて揺らしリズムの一部に組み込んだりします。Jack Rabbitはタップテンポ機能も備えているため、ドラマーのテンポにトレモロ周期をシンクロさせることも可能です。ランドウほどのベテランになると耳で即座にテンポを捉えられるため、自在に活用してダイナミックかつグルーヴィなトレモロ表現を行っています。

Black Editionとして復刻

上記以外にも、ランドウは状況に応じて様々なエフェクトを駆使します。オクタヴィア系ではTycobrahe Octaviaを使っており、ファズに上下オクターブを加えたサイケデリックなリードサウンドをときおり披露します。

ワウペダルはReal McCoy Custom(RMC) Wahを使用し、そのスムーズな可変と深いクォーク音でファンキーなカッティングから泣きのソロまで表現しています。

チューナーは信頼性の高いBOSS TUシリーズを長年愛用しており(現在はコンパクトなチューナーに移行か)、ボリュームペダルはBOSS FV-300L(またはFV-500H)で音量コントロールとエフェクトのミックス調整を行います。さらにラック全盛期にはLexiconやEventide、TC Electronicなどのラックマルチエフェクト(PCM70やH3000、G-Force等)やTri-Stereo Chorusといった機材も駆使し、ステレオコーラスや高品位リバーブを作り込んでいました 。近年はペダル中心のシンプルなセットアップに回帰していますが、必要とあらばこうしたスタジオラック機器も動員して、一切妥協のない音作りを追求し続けています。

ランドウは長年ダダリオ(D’Addario)のエレキギター弦を愛用しています。ゲージはレギュラーライト(.010–.046)を基本とし、時折曲調に合わせて.011–.049のミディアムゲージを使うこともあります。ダダリオの中でも近年はNYXLシリーズを好んでおり、「NYXL 10-46を本当に長いこと使っている。音が良くてとても安定しているし、ハードなプレイにも耐えてくれるんだ」と語っています 。この発言からも、ランドウがいかに弦の信頼性と音質を重視しているかが分かります。ステージやスタジオで酷使される弦ですが、NYXLはチューニングの安定性と寿命の長さで彼の要求に応えており、激しいベンドやビブラートを多用する彼のプレイスタイルにマッチしています。

ピックについて、ランドウは伝統的なフェンダー製セルロイド・ミディアムピックを使用していることで知られています。ティアドロップ型(おにぎり型)ではなく一般的な351シェイプのものを選んでおり、その適度なしなり具合と滑りにくさが高速フレーズから繊細なアルペジオまで幅広く対応します。厚みがミディアムであるため、強く弾いたときには適度にしなって耳障りなアタックを和らげ、弱く弾いたときにはニュアンスを拾いやすい特性があります。ランドウはピックを深く握り込みすぎず指先でコントロールする奏法をとっており、このフェンダーのピックはまさに手の延長のような存在です。近年、一部のファンの間でランドウが青いピックを使っている写真が話題になりましたが、それはダンロップのナイロンピックを試していただけで、基本路線は変わらずフェンダーピックに回帰しているようです。

ランドウのシグネチャー機材はギターやアンプだけではありません。Suhr(サー)社製MLシングルコイル・ピックアップもその一つです。これはランドウとSuhrが共同開発したストラト用ピックアップで、彼の姓「Mike Landau」の頭文字を取って“ML”と名付けられました。ヴィンテージストラトの持つタイトな低音、前に出る中音域、スムースな高音を再現すべく、ポールピースの高さやコイルの巻き数までランドウの要望が反映されています。当初MLピックアップとして販売されていましたが、現在は**V63+**というモデル名にリニューアルされています(基本設計は同じ)。ランドウは自身のストラト数本にこのピックアップを搭載し、レコーディングでも使用しています。例えば彼のFiesta Red(フェスタレッド)カラーのヴィンテージストラトにもSuhr製の同等ピックアップが搭載されており、サーのモダン技術で蘇ったオールドトーンを堪能しているようです。ピックアップ交換という観点でもランドウは機材に対して妥協がなく、自ら音作りに深く関与していることがうかがえます。

ランドウの機材遍歴を語る上で、Custom Audio Electronics(CAE)のラックシステムも欠かせません。1980年代から90年代にかけて、彼はボブ・ブラッドショウ設計のカスタムラックシステムを使用していました 。多数のエフェクトをラックマウントし、MIDIフットコントローラー(CAE RS-10 等)でプリセットを切り替える方式は、当時のプロギタリストの間で流行しました。ランドウも例に漏れず、このシステムで瞬時に音色を変更し、スタジオワークの効率化とライブでの再現性向上を図っていました。現在ではペダル中心のボードに移行していますが、ラック時代に培った経験は彼の機材哲学の土台となっています。最新のペダルボードでも、必要に応じてVertex社製のラインアウトボックスなどを組み込み、ウェット/ドライのミックスやシグナル分岐を洗練させています。見た目はシンプルでも背後には高度なシステム設計があり、ランドウは常に最高のトーンを引き出すための機材アプローチを進化させているのです。

| チャージ金額 | 通常会員 | プライム会員 |

|---|---|---|

| 5,000円〜 | 0.5% | 1.0% |

| 20,000円〜 | 1.0% | 1.5% |

| 40,000円〜 | 1.5% | 2.0% |

| 90,000円〜 | 2.0% | 2.5% |

\ 早く始めるほどお得が積み上がる /

コメント