BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (4) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (3) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (6) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (1) Fender (7) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (3) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (7) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (1) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (7) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (3) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (5) Warm Audio (2) Xotic (10) YAMAHA (2)

【クイーン】ブライアン・メイ/の使用機材【アンプ・ギター・エフェクター】

国内外で活躍するギタリストの愛用機材をまとめて取り上げる「プレイヤーズ・リグ」

自作ギターによる唯一無二のサウンドと華麗なプレイで世界的な人気を誇る、Queen(クイーン)のギタリスト

Brian May

本記事では、近年のメイン機材を軸に、歴代の象徴的モデルまでを丁寧に整理。

各機材がどの曲・どんな場面で使われ、何を気に入っているのかを掘り下げつつ、再現のコツも具体的に提示します。

【クイーン】ブライアン・メイ|Profil

本名:Brian Harold May

生年月日:1947年7月19日

出身:イギリス(ロンドン郊外ミドルセックス州ハンプトン)

Biography

少年期とレッド・スペシャルの誕生

1947年7月19日、ロンドン郊外ミドルセックス州ハンプトン生まれ。幼少から科学と音楽に傾倒し、10代で父ハロルドと共に自作エレキギター「Red Special」を制作。暖炉のオーク材や家財の材を再利用し、独自のトレモロ、トライソニック系ピックアップ改造、位相切替などを実装した。後年の代名詞となる厚みのある倍音とサステイン、ボリューム操作での表情付けは、この設計思想から始まっている。

Smileを経てQueen結成

1968年に大学の仲間とSmileを結成し、当時からVOX AC30とトレブルブースターの組み合わせを試行。1970年、フレディ・マーキュリーが加入しバンド名をQueenに改め、71年にジョン・ディーコンが加入して現在の黄金メンバーが揃う。メイは作曲面でも早くから存在感を示し、編曲とサウンドデザインの両輪でバンドの骨格を作り上げていく。

初期の開花と多重録音の革新

1973〜75年、初期アルバム群でロックとクラシカルな要素を融合。メイはテープエコーや遅延を構築的に用い、ギターを“オーケストラ化”するアプローチを確立する。Brighton Rockのステージ・ソロは、ディレイを左右のアンプに振り分け三声でハモる画期的な試みで、以後のトレードマークになった。

世界的ブレイクと作家性の確立

1975年のA Night at the Operaで世界的成功を収め、Bohemian Rhapsodyの劇的展開を支えるギター合唱や、’39、Tie Your Mother Down、We Will Rock Youなどメイ筆頭曲も次々と定番化。ハードに歪ませたAC30を大音量で駆動しつつ、歌心のあるメロディを奏でる“歌うリード”が国民的バンドの個性を決定づけた。

実験とポップ指向、そして巨大スタジアムへ

1979〜84年、ディスコやシンセの導入など時代性を取り込みつつ、ギターは必要な色彩として要所で存在感を発揮。Crazy Little Thing Called Loveではテレキャスターを採用する柔軟さも見せた。スタジアム規模のツアーを重ね、AC30の壁と緻密なディレイ・ルーティングによる立体的な音像はライブの象徴となる。

逆境と復活、Live Aid以降

1985年のLive Aidで圧巻のパフォーマンスを披露し、ロック史に残る名演として再評価が高まる。90年代初頭、フレディの逝去を経て、残された音源の完成と追悼公演を主導。ギタリストとしてだけでなく、音楽監督的な役割も担い、Queenの遺産を丁寧に世界へ繋いでいった。

ソロ活動と楽曲提供

1992年にBack To The Lightでソロデビュー。自身の歌とギターの両輪でメロディックなロックを提示し、Another Worldなどで作家性を拡張。映画や舞台、式典での演奏も多く、ギタリストの枠を超えたポップ・アイコンとして活動領域を広げる。

学究の道と社会活動

長年中断していた天体物理の研究に復帰し、2007年に博士号を取得。NASAミッションへの協力や立体視写真研究など科学コミュニケーターとしても活躍する。動物福祉や環境保護にも積極的で、社会的メッセージを音楽と並行して発信し続けている。

Queen+コラボレーションと現在

2000年代以降はQueen+の名義で複数のヴォーカリストと世界ツアーを展開し、2010年代からはAdam Lambertとの強力タッグで新世代の観客を獲得。近年は自身の機材哲学を反映したコラボ製品や教育的コンテンツにも注力し、レッド・スペシャルとAC30、トレブルブースターを核に据えた“唯一無二のトーン”を現在進行形で更新している。

【クイーン】ブライアン・メイ|Play&Music

Queen / Bohemian Rhapsody(Live Aid, 1985)

1985年のチャリティ史上最大級イベント「Live Aid」での圧倒的ハイライト。世界同時中継、満員のウェンブリーという“最大の土俵”で、メイはRed SpecialとAC30の核を一切ブレずに提示。セット全体の文脈で聴くと、楽曲の劇性と観客の一体感が相互に増幅され、彼のトーン哲学が“普遍のロック体験”として成立した瞬間だとわかる。

Queen / Brighton Rock(Hammersmith Odeon, 1975)

英テレビ中継も入った75年クリスマス公演は、黄金期の気迫と英国ロックの空気を真空パックした記録。特にこの曲はメイ流ディレイ・ハーモニーの原型が見える重要テイクで、ライブ構成の核として以後の大規模ツアーへ受け継がれていく。若きクイーンの“攻めの設計思想”を、そのままの密度で感じられる一本。

Queen / Love Of My Life(Rock in Rio, 1985)

初期からの名曲が南米最大級フェスの大合唱に昇華した歴史的瞬間。リオの夜空に響く観客の声と、アコースティックを抱えたメイの伴奏が同格で楽曲を運ぶ構図は、クイーンが“バンドと観客の共同制作”であることを示す象徴。スタジアム時代の到達点として外せない映像。

【クイーン】ブライアン・メイ|愛用機材【ギター】

自作 / レッド・スペシャル(Red Special)

機材解説

自作ギター「レッド・スペシャル」は、ブライアン・メイが14〜16歳の頃に父ハロルド氏と約2年かけて手作りした伝説的なエレキギターです 。市販のフェンダーやギブソンを買う資金がなかったため自作に踏み切ったとされ、ネックには100年物の暖炉のオーク材を再利用し、ボディにはブロックボード(木材と合板)やマホガニー材を組み合わせるという独創的な構造になっています 。ピックアップはトライソニック(Burns社製)を改造して搭載し、配線も独自仕様で多彩な音作りが可能です 。ブライアンはこのギターについて「まるで生き物のように、自分と対話し反応してくれる楽器」に仕上げたかったと語っており 、実際にレッド・スペシャルはアンプの前でフィードバックさせて様々な音色を引き出せるよう設計されています。

ブライアン・メイはこのレッド・スペシャルをクイーンのほぼ全ての楽曲・ライブで使用してきました 。例えば代表曲「We Will Rock You」のソロや「Brighton Rock」のギターオーケストレーションなどもすべてこのギターで録音されています。唯一無二のトーンと24フレット仕様による広い音域、さらに本人の手によるカスタムメイドという背景も相まって、レッド・スペシャルはブライアン・メイ・サウンドの象徴となっています 。なお、1980年代以降には市販向けのレプリカ(Guild社や後年のBrian May Guitars社から発売)も製作され、ブライアン自身もオリジナルのメンテナンス時などにレプリカをライブで使用したことがあります 。しかし本人いわく「オールド・レディ(Old Lady)」と呼ぶこのオリジナル以外では満足できず、常にメインは初代レッド・スペシャルだそうです。

【忠実に再現されたハイコストパフォーマンスモデル】

ブライアン・メイが30年以上メインギターとして愛用してきたレッド・スペシャルが、ハイコストパフォーマンスモデルとして遂に完成!あの独特なトーンの決め手となるピックアップのワイヤリングも忠実に再現。各ピックアップのオン/オフにより本人と同様シリーズ配線され、フェイズ用のスライド・スイッチによりきめ細かく多彩なトーンが得られます。もちろん本人同様、ボディー本体内部が一部空洞になっているチェンバー構造を採用。マホガニーボディー&ネック、そしてエボニー指板により得られるウォームでファットなサウンドにノックアウト!

~メーカーサイトの解説より~ ブライアン・メイのコメント

「遡ること40数年前、良質のエレキギターが買えなかったというのが主な理由になるが、チャレンジに挑む楽しみもあって、親父と一緒にエレキギターの製作に取り掛かることを決めた。現存するどのギターよりも良いものを作りたい、その一心でデザインから始めた。ピッチとサウンドの幅が広く、安定したチューニングのトレモロを備えた激しいフィードバック奏法がしやすいギターだ。 皮肉ながら以前は、エレキギターとはフィードバックを起こさないようにデザインされていた。それがJeff Beck, Pete Townshend 、Jimi Hendrixの手によって覆されたのだ。

俺の親父は技術面の知識とスキルを持ち合わせていたので、夢は実現したのである。今でも俺が愛用している「レッドスペシャル」は、200年前の暖炉に使用されていた木材を用い、2年間の月日を経て完成した成果だ。Queenと共に世界を股に掛け、30年ものコンサートとスタジオワークをやり遂げた俺の体の一部なのだ。

レッドスペシャルのレプリカは、これまでに大手ギターメーカーのアメリカGuild Guitars、イギリスBurns Guitarsなどで生産されていたこともあるが、ついに私自身が、House MusicのBarry Moorhouse氏と長年教えを頂いているPete Malandrone氏と共にBRIAN MAY GUITARSを立ち上げた。BRIAN MAY GUITARS感触と特別なサウンドを多くの人へ、最高品質を求め安い価格で届けることを目標に。」

Fender / テレキャスター

機材解説

ブライアン・メイは基本的にレッド・スペシャル一筋ですが、ロカビリー調の「Crazy Little Thing Called Love(愛という名のふれあい)」では例外的にフェンダー・テレキャスターを使用したことで知られます。1979年のレコーディング時、プロデューサーの提案でクイーンのドラマー、ロジャー・テイラー所有の1967年製フェンダー・エスクワイヤ(テレキャスターのシングルピックアップ版)を借りて録音を行いました 。メイは当初「自分のレッド・スペシャルでもジェームズ・バートン風の音は出せる」と考えましたが、「エルヴィス風サウンドにはやはりテレキャスターが合う」と説得され試したところ、見事にハマったといいます 。その甲斐あって、同曲のスタジオ音源ではレッド・スペシャルでは得られないカントリー風の軽快なトーンが印象的です。

ライブにおいても「Crazy Little Thing Called Love」ではブライアンは黒いフェンダー・テレキャスター(1978年製)を使用しました 。曲の前半ではアコースティック・ギターを弾き、2番の途中からロジャーのテクニシャンが手渡したテレキャスターに持ち替えてリードフレーズやソロを奏で、最後のギターソロ後に再びレッド・スペシャルに持ち替えて曲を締めくくる、というステージ運びでした 。普段とは異なるギターを使うこの演出は観客にも新鮮で、ブライアン自身も「たまには違うギターで違う音色を楽しむのも良い経験だった」と述懐しています(もっとも録音では全編テレキャスターなのに対し、ライブではソロ後に愛機に戻るあたりに彼の愛着もうかがえます)。このように必要に応じて他のギターを用いる柔軟さも、ブライアン・メイのサウンドへの探究心ゆえと言えるでしょう。

Ovation / Pacemaker 1615

機材解説

クイーンの楽曲にはアコースティックギターの響きが重要なものもあり、ブライアン・メイはライブでオベーション製12弦アコースティックギターを使用する場面もあります。代表的なのはフォーク調の名曲「’39」やバラード「Love of My Life」で、ブライアン自らアコースティックギターを抱えて弾き語りを行います。特に「’39」では、美しい12弦ギターの響きが宇宙を旅する歌詞の世界観を支えており、ライブでもファンに人気のシーンとなっています。

また、前述の「Crazy Little Thing Called Love」ライブ演奏でも冒頭はエレアコのストロークから始まります。ブライアンは曲のイントロ〜1番ではオベーション製のアコースティックギターでカッティングを奏で、途中から前述のテレキャスターに持ち替える構成でした 。このようにアコースティックギターも適材適所で使いこなすことで、クイーンの多彩な楽曲に対応しているのです。なお、ブライアンが使用した具体的モデルとしては、オベーション社の「Pacemaker 1615」やGuild社の12弦ギター(JF-12シリーズ)などが挙げられます。いずれもライブでの耐久性とチューニングの安定性を考慮して選ばれたモデルで、ブライアンはエレキ同様に丁寧にセットアップして使用しているようです。

【クイーン】ブライアン・メイ|愛用機材【アンプ】

VOX / AC30

機材解説

VOX社のチューブアンプ「AC30」は、ビートルズをはじめ1960年代英国ロックで多用された30W出力のコンボアンプです。ブライアン・メイは学生時代に中古のAC30を入手し、その澄んだクリーントーンに惚れ込んだといいます。以降、彼は常にAC30を複数台組み合わせて使用しており、クイーンの大舞台でも背後に林立するAC30が彼のトレードマークとなりました 。音作りの最大の特徴は、AC30のノーマルチャンネルのボリュームをフルテン(全開)にすることです 。通常、AC30には「トップブースト回路」という歪み用のチャンネルもありますが、ブライアンはそれを使わずノーマルでフル出力にし、代わりに後述するトレブルブースターで歪みを加える手法を取っています 。このセッティングにより、AC30本来の艶やかさを保ちつつ強烈なディストーションサウンドを得ているのです 。30Wという小出力アンプを敢えて限界までドライブさせてハードな歪みに仕上げる使い方は極めて独特で、マーシャルなど大出力アンプ全盛のハードロック界において異彩を放っています 。

ステージでは通常9台のAC30を3段×3列で配置し圧巻の光景ですが、実際に音が出ているのは最下段の3台のみで、上の6台は予備(スペア)として並べられているそうです 。3台のうち中央の1台がメイン(ドライ)で常時鳴らされ、残り両側2台はディレイのリピート音専用として使われます 。ブライアンはディレイ音を左右の別アンプから出力し、ドライ音は中央のみと分離することで、歪んだ音色でも濁りのない立体的なエコー効果を実現しました 。これにより「Brighton Rock」のギターソロで聴けるような三位一体のハーモニーがライブでも再現可能になっています。AC30自体はもともとクリーンサウンド志向のアンプですが、ブライアンはそこに独自の工夫を凝らし、自らの理想サウンドを作り上げているのです。

自作 / ディーキー・アンプ

機材解説

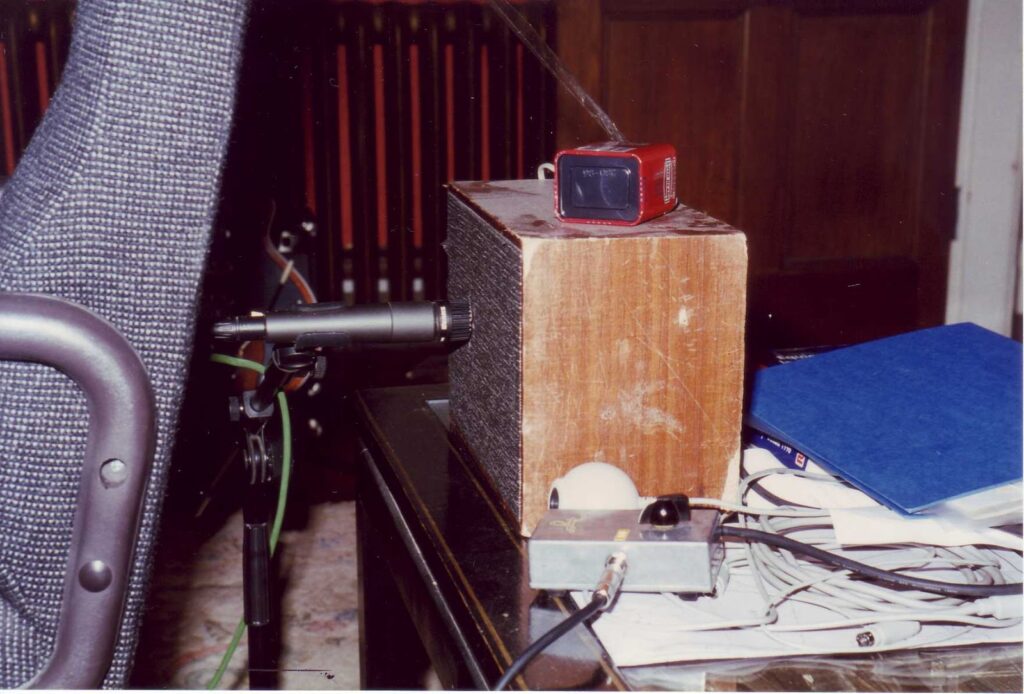

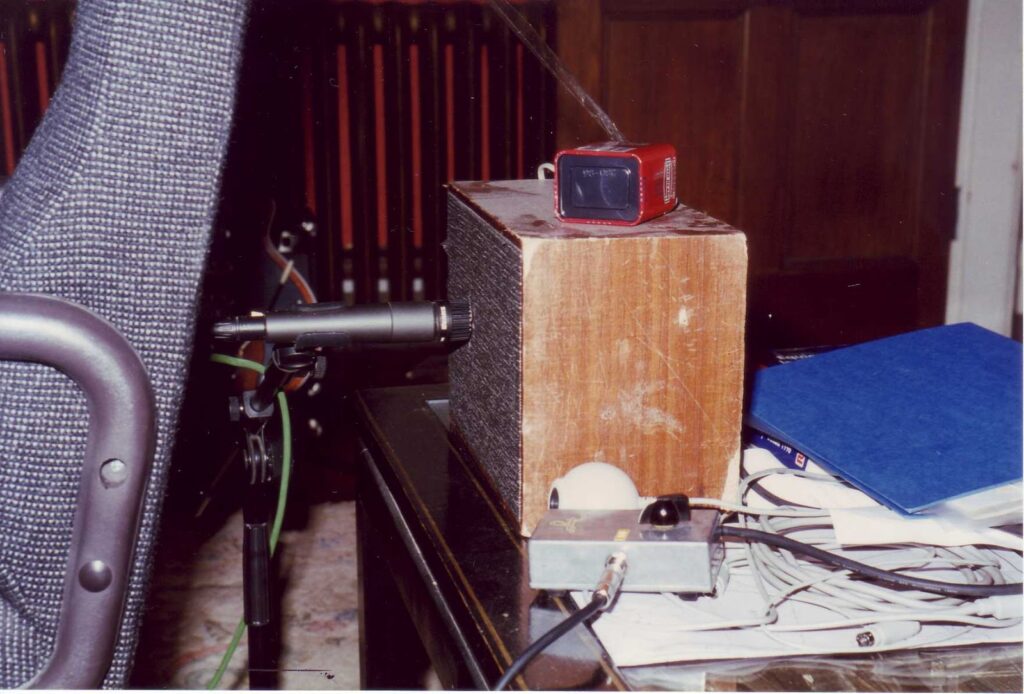

ブライアン・メイの隠れた秘密兵器として有名なのが、通称「ディーキー・アンプ」と呼ばれる小型アンプです。これはクイーンのベーシストで電子工学にも明るいジョン・ディーコンが1972年に手作りしたアンプで、もとはゴミ捨て場から拾ったポータブルラジオ(1960年代製)の基板を利用して製作されたというエピソードがあります 。わずか1.5W程度の出力でボリュームやトーンコントロールも無いため、ライブでは使えませんが 、ブライアンはこのアンプをスタジオ録音で多用しました 。特に有名なのが**「Good Company」や「Procession」などで聴けるギターの多重録音**です。レッド・スペシャル+ディーキー・アンプ+トレブルブースターの組み合わせで録音したギターは、あたかもブラスセクション(管楽器)のようにも聞こえる独特の質感を持ちます 。ブライアン自身、このディーキー・アンプのサウンドの重なりを「他のどのアンプよりシンフォニック(交響楽的)」だと評しています 。クイーンの録音物にはこの小さなアンプで録られた音が多数含まれており、影の立役者と言える存在です。

後年になって、このディーキー・アンプの回路を再現した市販モデル(Knight Audio Technologies社からの復刻版)や、ブライアン・メイ協力の下でVOX社からリリースされたミニアンプなども登場しました 。例えば2023年発売のVOX「MV50 Brian May」は、AC30とディーキー・アンプのサウンドを融合しトレブルブースター回路を組み込んだ手のひらサイズの50Wアンプです 。ブライアン本人の監修により、つまみ一つで誰もが認識できる「あの音色」を再現できるユニークな製品となっています 。ディーキー・アンプは表舞台には出ませんが、ブライアン・メイのサウンドクリエイトを語る上で欠かせない縁の下の力持ち的存在なのです。

【クイーン】ブライアン・メイ|愛用機材【エフェクター】

Dallas / Rangemaster(トレブルブースター)

機材解説

ブライアン・メイ・サウンドのキモとも言えるエフェクターがトレブルブースター(高音域ブースター)です。彼はギターとアンプ(AC30)の間に必ずこのブースターを繋ぎ、アンプをオーバードライブさせると同時に高音域を持ち上げて独特の伸びやかな歪みを得ています 。1970年代初期には英国製「Dallas Rangemaster」というビンテージ・ブースターを使用していましたが、紛失してしまったため、その後はエフェクトボード製作の名手ピーター・コーニッシュが作った専用トレブルブースターを使うようになりました 。ツアーごとに改良が加えられ、「TB-83 Extra」や「TB Extra Duplex」といったモデルも登場し、2台のブースターを直列に組み込んだ仕様まで試されています 。ブライアンはクリーントーンでも歪みサウンドでも常にブースターをONにして演奏しており、ギター側のボリューム操作で微妙なクランチを調整します。彼にとってトレブルブースターは単なるエフェクターではなく、ギターとアンプを結ぶ「音の一部」と言える重要機材なのです 。

Maestro / Echoplex EP-3(ディレイ)

機材解説

ディレイはブライアン・メイのもう一つの秘密兵器です。クイーン初期から中期にかけて、彼は米Maestro社製テープ式エコー装置「Echoplex EP-3」を愛用しました 。この機材を使い、約3秒にも及ぶロングディレイを発生させてソロをハモらせるという手法を編み出しています 。ライブでは早くも1974年頃に「Brighton Rock」のギターソロでディレイを駆使した多重演奏を披露し、観客を驚かせました。ディレイタイムを約1.2秒に設定し、3台のAC30に1回目の反復音・2回目の反復音・原音をそれぞれ振り分けることで、ギター1本でまるで3声のハーモニーを奏でるような効果を生み出したのです 。この手法は当時のロックギタリストとして非常に斬新で、現在でも伝説的な名演として語り継がれています 。

スタジオではさらに改良を加え、曲によってディレイタイムや反復回数を細かく調整していました。例えばファーストアルバム収録の「Doing All Right」ではソロパートに特注改造した超ロングディレイを使用し、残響音まで音楽的に計算したプレイをしています 。1980年代半ばには機材をEP-3からデジタルディレイ(MXR社のDelay System IIラックエフェクト)に切り替え、ノイズリダクションを導入してクリアなディレイサウンドを実現しました 。しかし基本コンセプトは変わらず、「原音とディレイ音を別アンプで鳴らす」こだわりは一貫しています 。ブライアン・メイにとってディレイとは、単なるエコー効果ではなく音楽的表現を広げるための魔法とも言えるツールなのです。

Foxx / Foot Phaser(フェイザー)

機材解説

ブライアン・メイは1970年代から80年代にかけて、フェイザー(位相変調)エフェクトも使用していました。代表的なのが米国製「Foxx Foot Phaser」で、足元でオン/オフしてスウィirlingサウンドを加えるペダルです 。特にライブでクリーントーンのアルペジオやアルペジオの持続音にこのフェイザーをかけることで、渦を巻くような浮遊感あるサウンドを演出していました。例えば「Keep Yourself Alive」や「Spread Your Wings」のライブ音源では、微妙に揺らめくトーンが確認できます。1985年のウェンブリー公演でもフェイザーを活用し、ステージ上にうねるような独特の響きを加えていたことが報告されています 。

当時ブライアンは他にも必要に応じて空間系エフェクトを導入しており、Foxxフェイザーの他に同時期にはMXR社のフェイザーを試した記録もあります。またエフェクターボードには後述のコーラスも組み込まれていたため、曲やセクションに応じてフェイザーとコーラスを切り替えつつ、音に厚みや揺らぎを与えていました 。ブライアン・メイはあくまでギター本体とアンプの音を軸にしつつも、必要な彩りはエフェクトで補うバランス感覚を持っており、フェイザーもその一環としてセンス良く使いこなしていたのです。

BOSS / CE-1(コーラス・アンサンブル)

機材解説

1980年前後のライブ機材写真を見ると、ブライアン・メイの足元にはBOSS CE-1 Chorus Ensembleも組み込まれていました 。CE-1は世界初の本格的なコーラスペダルとして有名で、ギターサウンドに温かな広がりを与えます。ブライアンはこのコーラスをディレイ非使用時のクリーンサウンドの厚み付けに用いたと考えられます。例えば「We Are The Champions」のアルペジオなど、ほんのりとコーラスがかかったような瑞々しいクリーントーンが特徴的です。また前述のディーキー・アンプを使った多重録音時にも、一部コーラスで音色を調整した可能性があります 。

CE-1はサイズも大きく操作系もシンプルですが、ブライアンはそれを初代エフェクトボードに組み込み他のエフェクトと一元管理していました 。ブライアンのエフェクトボードはピーター・コーニッシュが設計した堅牢なもので、チューナー以外は内部に実装され見た目以上に高度なルーティングがなされていたようです 。コーラス効果自体は目立つ使い方はされませんでしたが、ブライアン・メイのサウンドに奥行きと艶を加える名脇役としてCE-1も活躍していたと言えるでしょう。

【クイーン】ブライアン・メイ|愛用機材【その他】

ピック / 6ペンス硬貨

機材解説

ブライアン・メイと言えばイギリスの6ペンス硬貨をピック代わりに使うことで有名です 。若い頃は薄めのプラスチック製ピックを使用していた時期もありましたが、次第に「より硬いピックの方が指先に伝わる感触が良い」と感じるようになり、硬貨にたどり着いたと言います 。英国の6ペンス銀貨(1970年前後まで流通)はサイズがちょうど良く、縁に刻まれたギザギザ(ミーリング)が弦に独特のアタック音を与えるため、彼のお気に入りになりました 。メイは「コインのギザギザを使って弦に当てる角度を変えるとユニークなサウンドが出せる」と語っており、まさにコインピックは彼の奏法の一部となっています 。

コインをピックにするメリットは他にもあり、硬質な金属ならではのアタックの明瞭さや、消耗しにくく演奏中に削れないこと、指先に伝わる振動でニュアンスを感じ取りやすいことなどが挙げられます 。ブライアンは6ペンス硬貨を親指と人差し指でつまみ、人差し指の第一関節あたりで支える独特の握り方をします 。これにより繊細なコントロールと力強いストロークを両立させているのです。現在ではブライアン・メイ公式のレプリカコイン(記念硬貨)がファンクラブ等で販売されており、ファンもそのピッキングスタイルを体験できます。ピック一つにも妥協しない姿勢が、ブライアン・メイの音色を創り上げているのです。

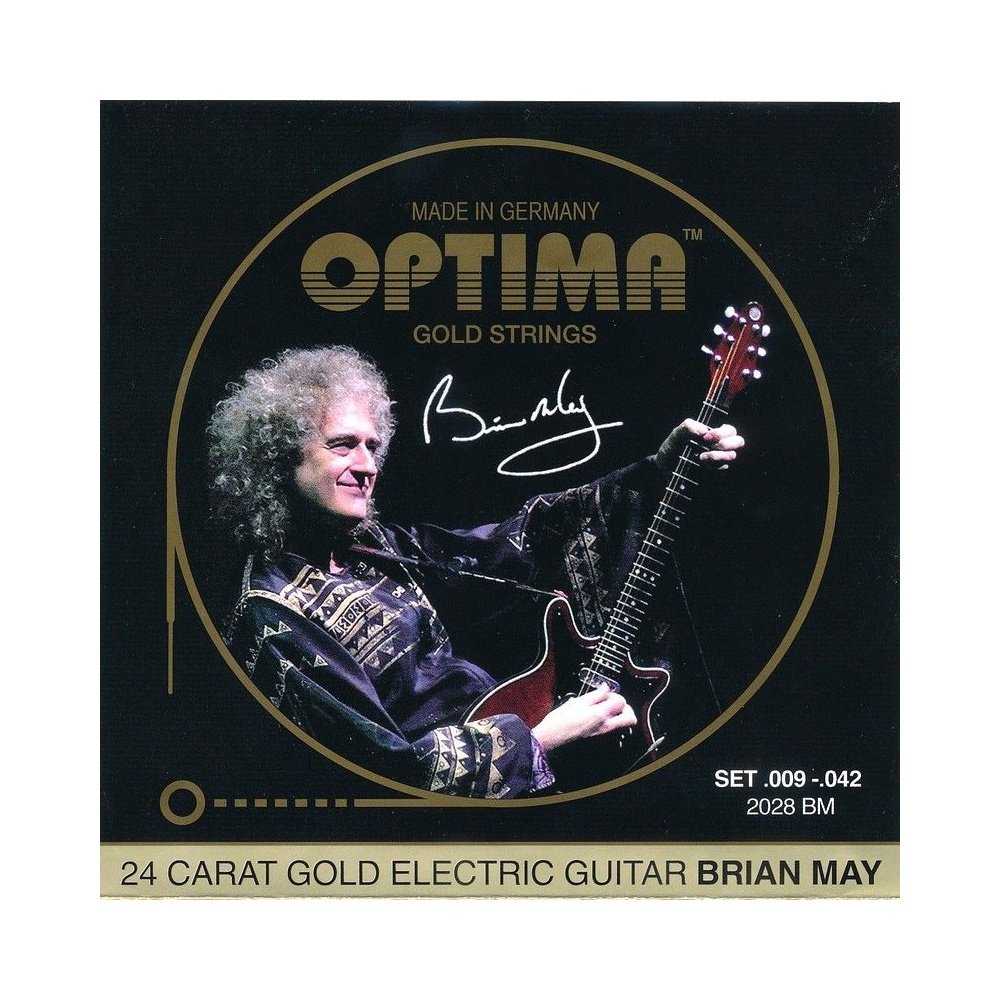

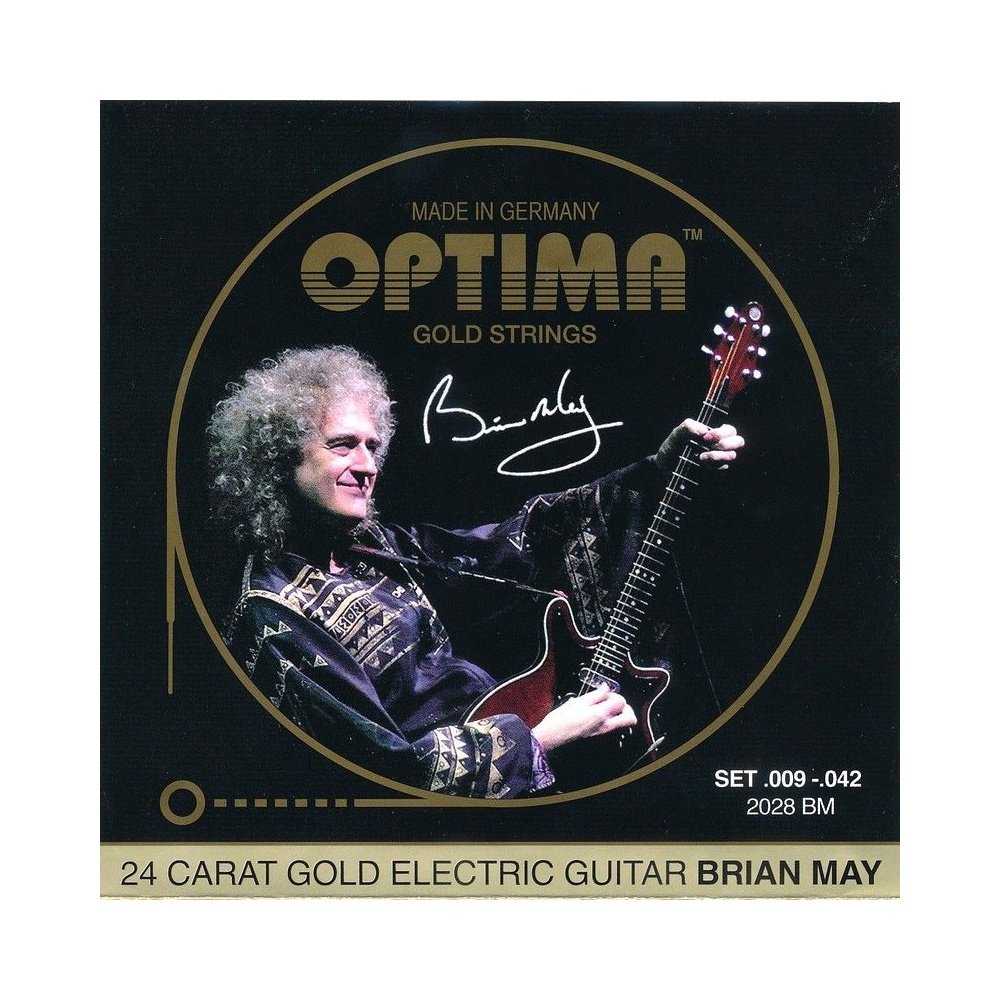

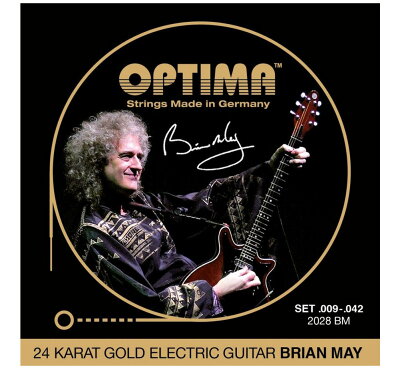

ギター弦 / Optima 24Kゴールド弦

機材解説

ブライアン・メイはギター弦にも強いこだわりを持っています。1970年代、彼は当時入手できたイギリス製の細い弦(Rotosound製のカスタムライトゲージなど)を愛用していました。特に高音弦はバンジョー用の弦を流用するほど細いゲージ(.008インチ程度)を張り、チョーキングしやすくしていたと伝えられています 。しかし近年ではややゲージアップし、.009~.042のセットを使用するようになりました 。ドイツ製Optima社から発売されている**「Brian May Signature Strings (2028BM)」はブライアン監修のもと作られた公式シグネチャー弦で、各弦の太さは.009, .011, .016, .024, .032, .042となっています 。これは昔使っていたRotosound弦セット(おそらく.008~.038程度)より全体的に太め**であり、ブライアン本人も「少し太めの弦にすることで音に芯が出て安定感が増した」とコメントしています。

Optimaのシグネチャー弦は24金メッキが施されている点も特徴です。金メッキにより弦が錆びにくくなり、音の劣化が少ないまま長期間使用できます 。ブライアンは汗の酸性度が高く弦が錆びやすかったため、この点を非常に気に入っているようです。また音質面でも、「ゴールド弦は高音域がマイルドで耳に心地よい」と語っており、自身の繊細なトーン作りにマッチしているとのことです。ライブでは曲によって頻繁にギターを替えないブライアンですが(基本はずっとレッド・スペシャル)、だからこそ弦の信頼性が重要になります。Optima弦はそんな彼の要望に応えるべく開発された、高品質な弦と言えるでしょう。

コメント