Benson Amps (2)

Blackstar (2)

Bogner (4)

BOSS (3)

Cornerstone (2)

Crazy Tube Circuits (2)

Darkglass Electronics (2)

E.N.T EFFECTS (2)

EarthQuaker Devices (2)

electro-harmonix (6)

Empress Effects (2)

Fender (5)

Free The Tone (3)

Friedman (2)

HOTONE (3)

IK MULTIMEDIA (3)

JHS PEDALS (3)

Keeley Electronics (6)

KEMPER (3)

klon (2)

Limetone Audio (2)

Line6 (5)

Marshall (4)

MESA/BOOGIE (3)

Morgan Amplification (1)

MXR (2)

Neural DSP (3)

One Control (3)

Origin Effects (1)

Paul Reed Smith (5)

Positive Grid (2)

Soldano (2)

strymon (7)

Suhr (7)

Supro (2)

tc electronic (3)

TONEX (2)

Universal Audio (3)

VEMURAM (7)

Victory Amps (3)

Virtues (2)

WALRUS AUDIO (4)

Wampler (5)

Warm Audio (2)

Xotic (10)

Andy Timmons/アンディ・ティモンズの使用機材【アンプ・ギター・エフェクター】

サウンド・メロディ・ギタープレイ

音楽を構成するあらゆる側面で世界中のギタリストを魅了し、また影響を与え続けるトップギタリスト

Andy Timmons/アンディ・ティモンズ

ハードロックからフュージョン・ジャズ・ブルースまで幅広い音楽性。

テクニカルな速弾きも素晴らしいですが、1音ごとに突き刺さるメロディや泣きのチョーキングに惹きつけられるギタリストも多いはず。

そんなレジェンドのギターからアンプ・エフェクターまで愛用機材をまとめて紹介します。

Andy Timmons/アンディ・ティモンズ|Profil

Andy Timmons / アンディ・ティモンズ

生年月日:1963年7月26日

出身:アメリカ合衆国アリゾナ州

Biography

幼少期と音楽的ルーツ

アンディ・ティモンズは1963年、アメリカ・インディアナ州エバンズビルで生まれました。子どもの頃からビートルズに夢中で、特にジョージ・ハリスンとエリック・クラプトンのギターに心を奪われたと語っています。13歳で初めてバンドに参加し、地元の小さなライブハウスで演奏を重ねながら音楽的基礎を築いていきました。その頃すでに彼のプレイには、後年の「泣きのギター」につながる情感豊かな旋律感が芽生えていたといわれています。

音楽学校と本格的なキャリアの出発点

高校卒業後、アンディは有名な音楽学校「Musicians Institute(GIT)」に入学。短期間で優秀な成績を収めて卒業後は、GIT講師としても活動を開始します。この頃から、彼の精密でありながら感情豊かなプレイスタイルが、LAのプロギタリストの間でも注目されるようになりました。GIT在籍中には、スタジオワークやツアーサポートを通して技術と経験を一気に高め、プロの現場での信頼を築いていきました。

Danger Danger時代とメインストリームでの成功

1989年、ティモンズはグラム・メタルバンド「Danger Danger」に正式加入。このバンドで彼は全米ツアーやMTVでのヒットを経験し、世界的な知名度を獲得します。ギターソロの正確さとメロディの美しさは特に評価され、当時の若手速弾き系ギタリストの中でも頭一つ抜けた存在に。KISSやアリス・クーパーといった大物アーティストの前座も務めたことで、演奏力とステージングの両方に磨きがかかりました。この時期に手がけたサウンドは、今でも多くのファンから“初期ティモンズサウンド”として愛されています。

ソロ活動とジャンルの垣根を超えた表現

Danger Danger脱退後はソロアーティストとして本格的に活動を開始。1994年の『Ear X-tacy』を皮切りに、叙情的なメロディと卓越した技術を融合させたインストゥルメンタル作品を発表していきます。特に2006年の『Resolution』や2022年の『Electric Truth』は、音楽的成熟を感じさせる作品として高く評価され、世界中のギターファンから“真のメロディスト”として支持を集めています。加えて、サイモン・フィリップスやオリビア・ニュートン=ジョンとの共演、さらにフュージョンやポップスまでジャンルの枠を超えた活躍により、その評価はより一層広がっていきました。

教育者としての顔と現在の活動

プレイヤーとしての活動に加え、ティモンズは教育者としての活動も非常に精力的です。GITでの教鞭、世界各地でのクリニック開催、近年ではYouTubeでのマスタークラス配信など、後進の指導にも力を注いでいます。技術的な解説だけでなく、「音楽的に伝えることの大切さ」「メロディを大事にすること」のような、プレイヤーとしての哲学も惜しみなく共有しており、多くのギタリストにとって“学ぶべき手本”となっています。現在はテキサス州マッキニーを拠点に活動し、音楽プロデューサーやソングライターとしての顔も持ちながら、精力的にソロ活動と教育活動を展開中です。

Andy Timmons/アンディ・ティモンズ|Play&Music

super 70’s

※曲の演奏は1:10頃〜

Electric Gypsy – Andy Timmons & Martin Miller Session Band

彼のテクニカルでありながら感情豊かなギタープレイが堪能できる一曲です。特に、曲中のソロパートでは彼の高度なテクニックと表現力が際立っています。

Cry For You

彼の感情豊かなギタープレイと、繊細なニュアンスが堪能できる一曲です。特に、曲全体を通してのメロディアスなソロと、終盤のエモーショナルなクライマックスは必見です。

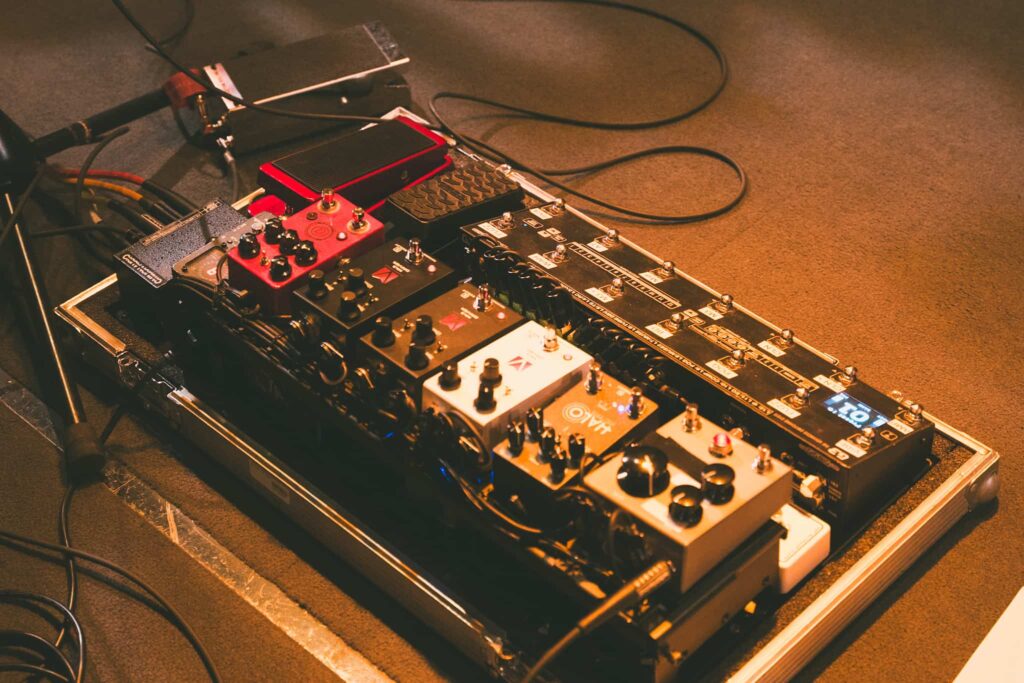

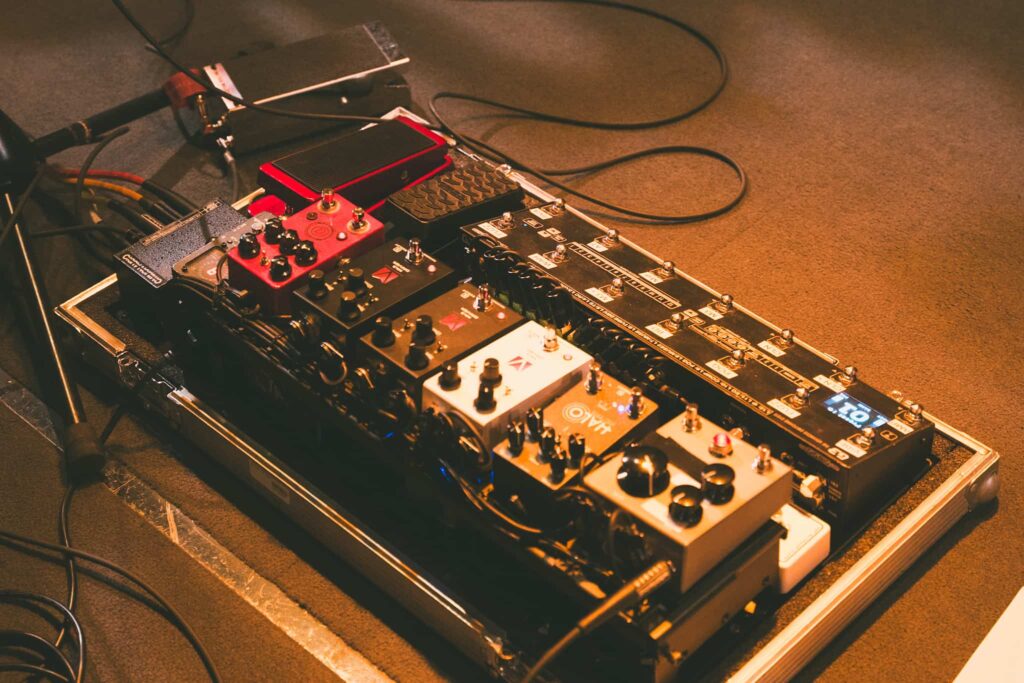

Andy Timmons/アンディ・ティモンズ|愛用機材の参考動画

2025年最新のペダルボード紹介

2022年10月時点のペダルボード紹介動画

2022年6月時点のペダルボード(コンパクトVer)紹介動画

2016年3月時点のギター・アンプ・ペダルボード紹介動画

Andy Timmons/アンディ・ティモンズ|愛用機材【ギター】

Ibanez / AT100

機材解説

アンディ・ティモンズを象徴するギターといえば、真っ先に挙げられるのがIbanez AT100です。1999年に登場したこのモデルは、ストラトスタイルのクラシックなルックスと、現場志向のモダンな仕様を両立したシグネチャーの第一号機。長年にわたり、彼のトーンの中核を支える存在となっています。

ボディにはアルダーを採用し、ネックは1ピースのメイプル材。指板もメイプルで、22フレット仕様。トラディショナルな外観ながら、演奏性を高めるためのディテールが随所に光ります。ブリッジには安定性の高いWilkinson/Gotoh製2点支持トレモロを搭載。ピッチの戻りも良く、繊細なビブラートから深いアーミングまで、ティモンズの多彩な演奏にしっかり応えます。

ピックアップは、DiMarzioと共に設計された独自のHSS構成。ネック&ミドルにはCruiser(シングルサイズハムバッカー)、ブリッジには特別調整されたDiMarzio AT-1ハムバッカーを搭載。これにより、クリーンでも歪みでもレンジの広いサウンドが得られ、特にAT-1は「温かくクリアで、他のピックアップとのバランスが抜群」とティモンズ本人も高く評価しています。

外観はサンバーストに白のピックガードというヴィンテージ・スタイルで、発売当初は数量限定生産だったため、ファンの間では“幻の名器”と呼ばれることも。復刻を望む声に応える形で、2009年にはAT100CLとして再登場。現在も日本製の高品質なモデルが流通しており、手に入れることができます。

さらに、AT100の流れを汲むバリエーションモデルとして、アンティークバイオリン仕上げのAT200AVや、よりモダンなルックスのAT300なども一時期リリースされました。いずれもティモンズのトーンを体現する一本としてファンから支持を集めています。

アンディ・ティモンズのトーンといえば、甘く伸びやかで、どこまでも“歌う”ようなリードトーン。このAT100は、まさにそのサウンドの核を担ってきたギターです。プロ・アマ問わず、「1本で幅広くこなしたい」というギタリストにとって、非常に参考になる1本と言えるでしょう。

Body: Alder body

Neck: 1pc Maple neck

Fingerboard: Maple fingerboard

Bridge: Wilkinson by GOTOH VSVG Bridge

Neck P.U: DiMarzio Cruiser (H) neck P.U

Mid P.U: DiMarzio Cruiser (H) mid P.U

Bridge P.U: DiMarzio AT1 Custom (H) bridge P.U

Hardware color: Chrome

Ibanez / ATZ100

機材解説

2019年、アンディ・ティモンズとIbanezのシグネチャー契約20周年を記念して誕生したのが、このIbanez ATZ100。近年人気の高いAZシリーズをベースに、長年の経験をもとにチューニングされた、いわば“現代版AT100”とも言えるモデルです。

アンディ自身、「フェンダーが築いたクラシックなデザインを、自分なりに30年以上かけて育ててきたギター」と語っており、このATZ100はまさにその進化系。プレイヤーとしての理想を細部まで反映した、完成度の高い一本となっています。

スペックと演奏性の進化

AT100と同様、ボディ材にはアルダーを採用し、太く芯のある中域をキープ。一方で、ネックと指板にはS-TECHローステッドメイプルを使用。これにより、強度と安定性が格段にアップし、湿度変化に強い扱いやすいギターへと進化しています。さらにステンレス製ジャンボフレットを搭載し、滑らかでスムーズな演奏感と耐久性も向上。

ブリッジには引き続きWilkinson製の2点支持トレモロを採用し、GOTOH製ロック式ペグとの組み合わせで、信頼性の高いチューニング保持力を実現。ライブでもレコーディングでも、プレイヤーがストレスなく集中できる設計です。

大胆なピックアップ構成の変化

最大の変更点は、ピックアップ構成がHSSからSSSへと変更されたこと。ネック、ミドル、そしてブリッジすべてにDiMarzio Cruiser(シングルサイズハムバッカー)を搭載しています。

見た目はシングルコイルですが、すべてハムキャンセル仕様でノイズに強く、かつウォームで艶やかなトーンが魅力。AT-1のようなフルサイズハムバッカーの太さこそないものの、より明るく繊細で、クリスタルのように澄んだクリーンサウンドを得意とします。歪ませても粒立ちが良く、シングルコイル的なタッチとダイナミクスの表現力は大きな武器になります。

ティモンズ自身も「自分にとって特別に手に馴染む一本」と語っており、現在ではライブでもほとんどの楽曲をATZ100で演奏している様子が確認できます。AT100からバトンを受け継ぐ形で、ティモンズの“今”のサウンドを担うメインギターとなっています。

“現代ギタリスト”へのフィット感

ATZ100は、従来のストラトスタイルに親しみながらも、よりタイトなピッキングレスポンスと安定性、柔軟なサウンド対応力を求める現代のプレイヤーにフィットするモデル。ジャンルを超えて幅広く使える一本を探している中級~上級者にとって、非常に信頼できる選択肢となるでしょう。

Body: Alder body

Neck: 1pc Maple neck

Fingerboard: Maple fingerboard

Bridge: Wilkinson by GOTOH VSVG Bridge

Neck P.U: DiMarzio Cruiser (H) neck P.U

Mid P.U: DiMarzio Cruiser (H) mid P.U

Bridge P.U: DiMarzio AT1 Custom (H) bridge P.U

Hardware color: Chrome

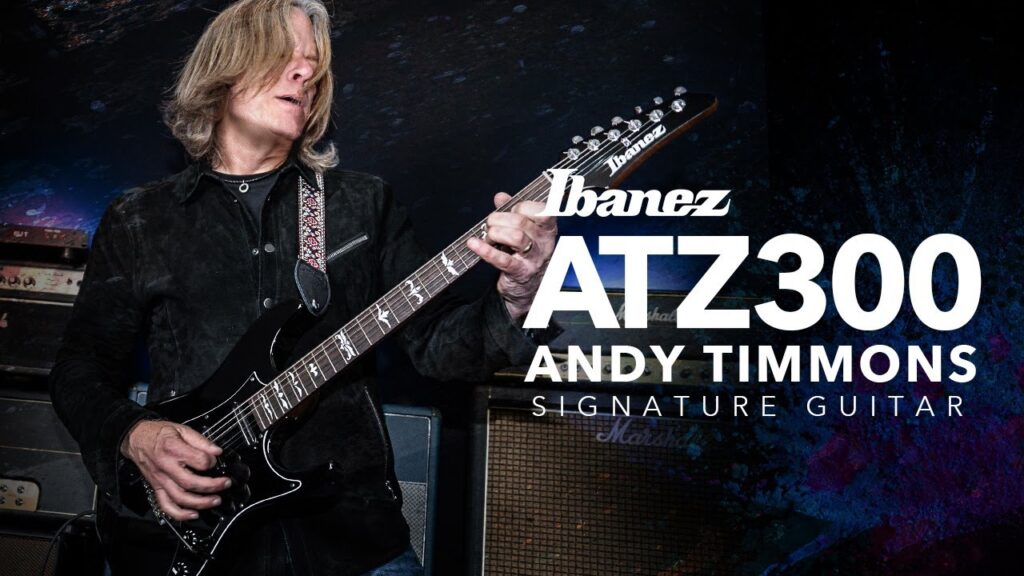

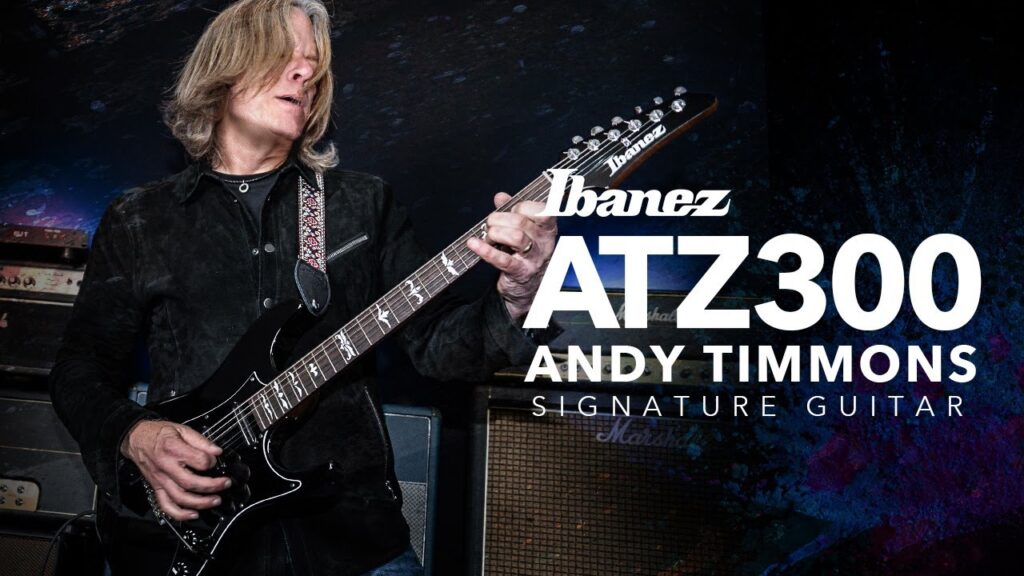

Ibanez / ATZ300

機材解説

2024年、アンディ・ティモンズとIbanezのパートナーシップ25周年を記念して登場したのが、Ibanez ATZ300です。彼の最新シグネチャーモデルであり、これまでのATシリーズの集大成とも言える一本に仕上がっています。

本モデルは、これまでのATZ100をベースにしつつ、サウンド面・演奏性・外観すべてにおいてアップデートが施された“プレイヤー仕様の最終形”とも言える存在です。

高級感と温かみを両立するスペック

まず注目すべきは、ボディ材にアフリカン・マホガニーを採用している点。アルダーに比べて中低域に厚みと丸みがあり、ソロ時のリードトーンに甘さと粘りを加えてくれます。これまでのATシリーズとは一線を画す、よりウォームなキャラクターを持ったトーンが特徴です。

指板はローズウッドで、ブラックを基調としたボディに深みを添えるクラシカルなルックス。さらにサイドポジションマークには蓄光素材のルミンレイを採用し、暗いステージでも視認性を確保。指板インレイには本モデル独自の象徴的なデザインが施されており、ライブ映えと実用性を兼ね備えています。

サウンドの要:伝統と革新のブレンド

ピックアップ構成は、ATZ100とは異なりHSSレイアウトに回帰。ネック・ミドルにDiMarzio Cruiser、ブリッジにはフルサイズのDiMarzio AT-1ハムバッカーを搭載しています。

これは、かつてのAT100と同じ構成でありながら、マホガニーボディとローズ指板によって、よりリッチで厚みのあるリードトーンを実現。ファンからは「初期ATの音が好きだった人にとって“待望の一本”」との声もあり、アンディ自身も「かつてのAT300(2004年モデル)の魂を現代に蘇らせた」と語っています。

特筆すべきは、Ibanez史上最もナローなネックグリップ(ナット幅40mm)を採用していること。これにより、長時間の演奏でも疲れにくく、繊細なニュアンスもスムーズに表現可能。高速フレーズだけでなく、アンディが得意とする“泣きのフレーズ”や滑らかなレガートも、思い通りにコントロールできます。

見た目と手触りに宿る存在感

外観はシックなブラックボディにゴールドパーツを組み合わせた精悍なルックス。実機を手にすると、ネックの質感、ボディの振動、そして絶妙な重量バランスが、まるでオーダーメイドギターのようなプレミアムなフィーリングを与えてくれます。

今後、ATZ300はATZ100と並び、アンディ・ティモンズのステージにおける主力ギターとして活躍していくことは間違いありません。彼のサウンドを支えてきた“ATシリーズ”に、新たな完成形が加わった──そう言っても過言ではないでしょう。

Andy Timmons/アンディ・ティモンズ|愛用機材【アンプ】

MESA/BOOGIE Lone Star

機材解説

アンディ・ティモンズのクリーンで芳醇なトーン、そして“泣きのリード”を支えている重要な機材が、Mesa/Boogie Lone Starです。2000年代半ば以降、彼のサウンドの中心には常にこの真空管アンプがあり、現在でもレコーディングからライブまで、ほぼすべての現場で使用されています。

Lone Starは、クラシックなフェンダー系サウンドを彷彿とさせる太く温かみのあるクリーントーンと、ファットでスムーズなリードチャンネルを備えた2チャンネル仕様のオールチューブアンプ。アンディにとってこのアンプは、“クリーンを軸に音を構築する”ための理想的なプラットフォームです。

クリーントーン重視のセッティング

アンディの使用方法は極めて実践的で、クリーンチャンネルのEQは全体的にフラット(12時付近)に設定されることが多く、低域はやや控えめ。これにより、Lone Star特有の豊かなローエンドが過度に膨らまず、明瞭で抜けの良いクリーンを実現しています。

さらに、クリーントーン時にはCarl Martin製のコンプレッサーを軽くかけて、押し出し感と音像のまとまりを加味。まるで「アンプの一部のように自然に」コンプを活用している点も、彼のセッティングの妙です。

リードチャンネルとペダルの関係

リードトーンに関しては、Lone Starのチャンネル2を活用しつつ、オーバードライブペダルとの併用で音作りを細かく調整。ペダルを前段に挿してゲインを足すことで、滑らかなサスティンと豊かな倍音を加えるスタイルです。代表的な組み合わせとしては、Xotic BB PreampやJHS AT+などが挙げられます。

Lone Starは高出力ながらもゲインを上げすぎても耳障りな倍音が出にくく、ディストーションペダルとの相性も抜群。歪みを多用する場面でも、原音の芯をしっかり保ったまま扱えるのが大きな強みです。

ステレオ運用で立体感を演出

アンディはライブやスタジオで、Lone Starを2台使ったステレオセッティングを導入しています。片方にはディレイやリバーブを強めにかけ、もう片方はドライ気味で構成。これにより、ダブルトラッキングのような立体感のあるサウンドがステージ上で再現可能になります。

彼のビートルズカバーアルバム『Sgt. Pepper』では、このステレオ・ローンスターサウンドがふんだんに活かされ、リッチで奥行きのあるギターサウンドが全編を包んでいます。

Mesa/Boogie Stilettoとのブレンド

もう一つ特筆すべきは、アンディがMesa/Boogie Stiletto(EL34管搭載のブリティッシュ寄りアンプ)を組み合わせて使用することもあるという点。Lone Starのウォームなクリーンと、Stilettoの鋭いアタックとスナップ感をミックスすることで、艶やかで切れ味のあるサウンドが生まれます。

ライブでは、Lone Starをクリーン設定+ペダルで歪ませ、Stilettoをやや強めのゲイン設定で使用し、それらを同時に鳴らすことで、プレイヤーのタッチや音量変化にダイレクトに反応する、極めてリッチで表現力の高いトーンが作られています。

Andy Timmons/アンディ・ティモンズ|愛用機材【エフェクター】

2025年Cotton Clubのペダルボード

JHS Pedals / The AT+

機材解説

The AT+は、Andy Timmonsが自身のリードとリズムトーンを得られるように開発された

Andy Timmonsシグネイチャーオーバードライブ・ペダルです。

Andyは、2013年にAngry Charlieを購入すると自身のメイントーンとして使用し始め、

すぐにJHS PedalsのJosh Scottに連絡を取り自身のニーズに合わせたモディファイを依頼しました。

Andyのテイストに合わせて試行錯誤を繰り返した末に@は誕生し、2016年にリリース。

このペダルは、様々なプレイヤーにとってのトーンの豊富なオプションであると同時に、

Andyが生み出すあの過激なオーバードライブやディストーションが得られます。

The AT+は、The ATのコントロールやサウンドニュアンスに手を加えることなく、

前段に独立したブースターをカップリングした2 in 1ペダルです。

ドライブセクションと組み合わせてゲインブースターとしても使用可能で、

より激しいディストーションサウンドを作り出します。

Keeley / Super AT Mod Overdrive

機材解説

2022年に登場したもう一つのシグネチャーペダル。これは、かつてアンディが長年使ってきた**Keeleyモディファイ版BOSS BD-2(Blues Driver)**を基に開発されたもので、**アンプライクでナチュラルな歪みと、噛みつくような高域の“バイト感”**を絶妙なバランスで両立しています。

このペダルは特にクリーンアンプと相性が良く、ローゲインで押し出しを加えたいときや、オーバードライブ的に単体で使いたいときに最適。彼のペダルボードでは、旧BD-2モディファイ機に代わりこのペダルが現在常駐しています。

Keeley / Halo – Andy Timmons Dual Echo

機材解説

Keeley HALOは、長い間Andy Timmonsが秘密にしていた2つのモジュレーションディレイを使用して作り出した「Halo」と言われる神秘的なディレイ効果を、コンパクトなサイズで再現する事が出来るディレイペダルです。

2つのディレイ効果を組み合わせる事で生まれる複雑なサウンドは、リバーブの様な音の広がりを生み出します。

また「Halo」効果以外にもテープエコーの様なマルチヘッドディレイ効果や、80年代のラックディレイの様なデュアルディレイ効果を得られるリズムモードを搭載。

さらにサチュレーションやフィルターと言った多彩なコントロールにより、クリーンから歪みを含んだローファイなサウンドまで幅広い音色のディレイ効果を得る事が出来ます。

Boss / Blues Driver BD-2【モディファイ】

現在はBoss Blues Driver BD-2(モディファイ版)をベースにした

Keeley Super AT Mod Overdriveに変更されていますが、長年にわたり活躍してきた名機。

Xotic / BB Preamp Andy Timmons Edition

機材解説

こちらは世界限定3,000台で製作されたスペシャルバージョン。オリジナルのBB Preampよりもロー〜ミッドの厚みがあり、シングルコイルでも太くマイルドなリードトーンが出せるようにチューニングされています。

EQは±15dBの2バンド仕様で、繊細な音作りが可能。クリーントーンを軽く押し出したいときや、ほかのオーバードライブの前段でサステインを稼ぎたいときなど、柔軟に使える万能型ペダルとして長らく愛用されてきました。

通常版

Ibanez / Ibanez TS808 & TS9

機材解説

言わずと知れたオーバードライブの名機ですが、アンディも長年TS系ペダルを愛用しています。セッティングやボード構成によってオリジナルのTS808やミニサイズ版など使い分けていますが、基本的にはローゲインでクリーンアンプをプッシュし、中音域に甘いコンプレッションを加える用途で多用します。

例えばクランチリズムに粘りを出したい時や、ソロで音を前に出したい時にTSをオンにし、抜けの良い「ミッドブースト」効果を活かしています。またTS単体のドライブサウンドもブルージーな曲で使用することがあり、彼のボードには常にTS系が組み込まれていると言っても過言ではありません

Xotic / RC Booster

機材解説

アンディがクリーントーンを強化するために欠かせないペダルの一つが、このRCブースターです。原音のニュアンスを崩さず最大+20dBまで音量を押し上げられるクリーンブースターで、±15dBの2バンドEQも搭載するため細かな音質調整も可能です。

アンディはローンスターのクリーンサウンドにこのRC Boosterを常時かけていることが多く、ピッキングの強弱に反応する倍音成分を付加してクリーントーンをリッチに彩っています。

また歪みペダルとの間に挟んでバッファー(信号劣化防止)として使うなど、多用途に活用しています。

彼は「RC Boosterは自分のトーンに透明な艶を与えてくれる魔法のペダルだ」と評価しており、クリーンソロの音抜けを良くしたい場合やアルペジオで煌びやかさを足したい場合などに重宝しています。

Carl Martin / AT-COMP Andy Timmons

機材解説

デンマーク発のエフェクターブランドCarl Martinからリリースされた、アンディ監修の2チャンネル・コンプレッサーです。元々アンディはスタジオでビンテージのLA-2Aコンプレッサーを使用しており、その滑らかな効き具合をペダルで再現すべく開発されたのがこのAT-COMPになります。

彼は先述のようにローンスターのクリーンチャンネルで「入力ブースター的」に軽くコンプをかける使い方をする一方、もう一方のチャンネルでは深めにコンプレッションをかけてカッティングやクリーンアルペジオでの粒を整えるなど、二段構えの設定を活かしています。

最新のボードでもこのAT-COMPが置かれており、アンディのクリーントーンの裏方として重要な役割を果たしています。

GNI / Octa Fuzz

機材解説

解説:オクターブアップ機能付きのファズペダルで、サイケ〜ヘヴィ系まで幅広く対応。

GNIのOcta Fuzzは、その名の通りファズサウンドに1オクターブ上の倍音を加えることができるペダル。クラシックなオクタヴィア系とは異なり、より扱いやすく、現代のペダルボードにも溶け込みやすい設計です。

ティモンズは、クリーントーン主体のプレイヤーながら、このような荒々しいエフェクトを効果的にスパイスとして使うセンスにも長けています。主にヘヴィなソロパートや、インパクトを演出したい一発ソロで使用。通常のディストーションでは得られない“叫ぶような”サウンドが、彼のプレイスタイルに新たな彩りを加えています。

electro-harmonix Micro POG

機材解説

Micro POGは、ポリフォニック・オクターブ・ジェネレーター”POG”の弟にあたるペダルです。単音はもちろん和音にも使用可能で、早く正確なトラッキングでオクターブ上とサブ・オクターブ(オクターブ下)を生成します。6弦ギターを12弦ギターのようにしたり、オルガンサウンドを得たりするのはもちろん、ベースにサブ・オクターブを加えて、独特の太さを加えるなどさまざまな使い方が可能です。

Laney / SPIRAL ARRAY コーラス

機材解説

3タイプのビンテージ・コーラスを切り替え可能な多機能コーラスペダル。

Spiral Arrayは、1970〜1980年代に登場した3つの伝説的コーラスサウンド(CE-1、Dimension D、Chorus Ensembleなど)を一台で再現できるモジュレーション・ペダルです。Laneyが開発したこのモデルは、滑らかで立体感のある揺れを持ち、特にクリーントーンに奥行きを与えたい場面に最適。

アンディ・ティモンズは、「Electric Gypsy」などのアルペジオパートや、バッキングで空間を埋めるためにこのペダルを活用しています。コーラス成分が前に出過ぎず、あくまで自然に響く揺れ感は、彼の「過剰にならない音作り」の美学と見事にマッチしています。

Keeley HYDRA Stereo Reverb & Tremolo

機材解説

ディレイ以外の空間系では、Keeley製のHYDRA(ステレオ・リバーブ&トレモロ)もボードに組み込まれています。

HYDRAはスプリング/プレート/ルーム3種のリバーブと、ハーモニック/ビブラート/サイン波3種のトレモロを組み合わせられるペダルで、アンディはクリーンバッキングに微かなスプリングリバーブを掛けたり、バラードのイントロでビブラート・トレモロを使い揺らぎを演出するなど繊細に活用しています。

コーラス系エフェクトとしては珍しいLaneyブランドのSpiral Arrayコーラスも使用しています

。これは70~80年代の名機コーラスサウンド3種を切替え可能なペダルで、アンディはクリーントーンに広がりと厚みを加える目的で一部の楽曲(例:「Electric Gypsy」のアルペジオパート等)でONにしています。さらにビンテージUni-Vibe系のJAM Pedals RetroVibeも導入し、ジミ・ヘンドリックスや70年代フュージョンサウンドを彷彿とさせる揺らめくモジュレーション効果をソロやイントロのスパイスとして使用しています

。歪みサウンドにファズ+オクターブ効果を足すGNI Octa Fuzzや、1オクターブ上/下の音を重ねるElectro-Harmonix Micro POGもボードに組み込まれており、曲に応じてファズソロの過激さを増したり12弦ギター風の響きを作ったりといった用途で活躍しています

Jam Pedals Retro Vibe

機材解説

ジミ・ヘンドリックスを彷彿とさせる、Uni-Vibe系モジュレーションペダル。

RetroVibeは、オーガニックな揺れが特徴のUni-Vibe系エフェクト。1960〜70年代のヴィンテージ感漂うサイケデリックなモジュレーションを、現代の回路とトーン設計で再現しています。

アンディは、このペダルをソロ前のイントロやバッキングのアクセントとして使用し、クリーントーンや軽い歪みに“浮遊感”や“粘り”を加えています。特に、滑らかなピッキングと合わせることで得られるうねるようなトーン変化は、唯一無二のサウンド演出につながっています。

Xotic / XW-2

機材解説

現代的に設計された高解像度ワウペダル。カスタムインダクターとQコントロール搭載。

XW-2は、Xoticが開発した可変Qフィルターと可変バッファー搭載のプロ仕様ワウ。かつてのクラシックなCry Baby系のワウサウンドをベースに、現代のギターリグに合わせてトーンや反応性を細かく調整できるようになっています。

ティモンズはこのワウを、「ワウらしい歌い方」としてリードの抑揚を表現するために使用。過剰に“ワウワウ”しすぎない自然なトーン変化と、スムーズな周波数移行を活かして、あくまで“音楽的な表情”としてワウを使っています。ピッキングニュアンスとの連動性も高く、テクニカルなフレーズ中でもしっかり追従してくれます。

Jim Dunlop DVP4

機材解説

音量コントロール用には小型で精密なJim Dunlop DVP4 ボリュームペダル(Mini)を使用中です。

ソロの入りでボリュームを絞ってスムーズなフェードインを行ったり、クリーンアルペジオでヴォリューム奏法を駆使する際に、このコンパクトなペダルが重宝するようです。

GigRig / G2 スイッチャー

機材解説

業界トップレベルのプログラマブル・ループスイッチャー。プロボードの中核機材。

GigRig G2は、複雑化したエフェクターボードを一括でコントロールするための高機能ルーティング&スイッチングシステム。最大120のプリセットを保存でき、各ループのオン・オフやバッファーのON/OFF切り替え、MIDIコントロールなども対応可能というプロフェッショナル仕様のマルチスイッチャーです。

アンディはこのG2を使って、ライブ中に瞬時にエフェクトチェイン全体を切り替えることで、演奏への集中を維持。特にディレイ・リバーブ・ブースターなどの細かなオン/オフを足元一発で行えるため、複雑なセッティングもシンプルに扱えるようになります。

また、G2は音質劣化を最小限に抑えるバッファリング設計も高く評価されており、アンディのような繊細なプレイヤーにとって信頼できる「頭脳」としてボードの中心に据えられています。

直感的な操作で世界中のプロミュージシャンから大絶賛の「GigRig」

Sonic Research ST-300mini チューナー

通常サイズ

トゥルー・テンパーラメント・ネック、バジーフェイトン・チューニングや9弦にも対応の高精度ストロボチューナー。

圧倒的反応速度と精度で、プロや現場で活躍するハイグレードモデル。

コメント