Benson Amps (2)

Blackstar (2)

Bogner (4)

BOSS (3)

Cornerstone (2)

Crazy Tube Circuits (3)

Darkglass Electronics (2)

E.N.T EFFECTS (2)

EarthQuaker Devices (2)

electro-harmonix (6)

Empress Effects (2)

Fender (5)

Free The Tone (3)

Friedman (2)

HOTONE (4)

IK MULTIMEDIA (3)

JHS PEDALS (3)

Keeley Electronics (6)

KEMPER (3)

klon (2)

Limetone Audio (2)

Line6 (5)

Marshall (4)

MESA/BOOGIE (3)

Morgan Amplification (1)

MXR (2)

Neural DSP (3)

One Control (3)

Origin Effects (1)

Paul Reed Smith (5)

Positive Grid (2)

Soldano (2)

strymon (7)

Suhr (7)

Supro (2)

tc electronic (3)

TONEX (2)

Universal Audio (3)

VEMURAM (7)

Victory Amps (3)

Virtues (2)

WALRUS AUDIO (4)

Wampler (5)

Warm Audio (2)

Xotic (10)

【まとめ】Steve Vai/スティーブ・ヴァイの使用機材と使い方【アンプ・ギター・エフェクター】

国内外で活躍するギタリストの愛用機材をまとめて取り上げる「プレイヤーズ・リグ」

ギターインストゥルメンタルの世界において、圧倒的なテクニックと独創的なサウンドで、他の追随を許さない存在

Steve Vai(スティーヴ・ヴァイ)

彼の音楽は単なる速弾きやアクロバティックな演奏を超え、まるでギターが「歌っている」かのような表現力を持ちます。

本記事では、Steve Vaiのギター遍歴から現在の最新リグまで、彼の音楽的哲学が反映された 機材の詳細や使用シーン、サウンドメイクのポイント を徹底解説します。

Vaiのサウンドを再現したいギタリストや、シグネチャーモデルの購入を検討している方にとって、貴重な情報を網羅した内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

Steve Vai/スティーブ・ヴァイ|Profil

生年月日:1960年6月6日

出身:アメリカ・ニューヨーク州カールプレイス

Biography

幼少期と音楽的ルーツ|フランク・ザッパとの運命的な出会い

Steve Vaiは1960年6月6日、アメリカ・ニューヨーク州カールプレイスで生まれました。10代の頃、地元のギター教師でありのちにデイヴィッド・リー・ロス・バンドでも共演することになるジョー・サトリアーニに師事。彼の元で本格的にギターを学び、音楽的な基盤を築きます。

Vaiの転機となったのは、フランク・ザッパ(Frank Zappa)との出会いです。バークリー音楽大学在学中、Vaiはザッパの楽曲を独学で採譜し、その楽譜を直接ザッパに送付。これがきっかけで19歳にしてザッパのバンドにリクルートされるという異例のキャリアをスタートさせます。

ザッパバンドでは「スタント・ギタリスト(超人的な演奏をこなすギタリスト)」として、異常なまでに複雑なフレーズを完璧に再現する役割を担いました。この時期にVaiは変拍子や高度な音楽理論の応用、即興性、エフェクトの活用を徹底的に鍛え上げられ、単なるギターヒーローではなく音楽家としてのスキルを飛躍的に向上させていきます。

ザッパとの仕事を通じて、Vaiは「単にギターを弾くのではなく、楽曲全体をデザインし、構築する」アプローチを学びます。これが後のVaiの壮大なコンセプト・アルバムの制作や、独特な楽曲展開に大きな影響を与えました。

ギターヒーローへの道|デイヴィッド・リー・ロス、ホワイトスネイク加入

ザッパのバンドで経験を積んだ後、Vaiは1984年にソロデビューを果たしますが、彼の名を一躍有名にしたのは、デイヴィッド・リー・ロス(元Van Halen)のバンド加入でした。

エディ・ヴァン・ヘイレンの後釜というプレッシャーの中、Vaiはエンターテイナーとしてもギタリストとしても圧倒的なパフォーマンスを披露し、「Just Like Paradise」や「Yankee Rose」などで唯一無二のフレーズを生み出すことに成功しました。

この時期、アイバニーズと共同で「JEM」シリーズを開発。

Vaiのプレイスタイルを支えるためにデザインされたJEMは、後の「スーパーストラト」ブームの礎となりました。特に、フローティング・トレモロシステムを活かしたダイナミックなアーミングは、ギターの表現力を新たな次元へ押し上げました。

その後、Vaiはホワイトスネイクに加入し、アルバム『Slip of the Tongue』でプレイ。このアルバムでは、ギターの二重録音による分厚いハーモニーや、トリッキーなレガート奏法など、Vaiらしいエッセンスが存分に発揮されています。

ソロアーティストとしての確立|『Passion and Warfare』

1990年、Vaiはソロアーティストとしての地位を決定づける作品『Passion and Warfare』をリリース。このアルバムは、インストゥルメンタル・ギター音楽の金字塔として今なお評価されています。

特に「For The Love of God」は、Vaiの壮大なメロディーセンス、ロングサスティーンの美学、空間系エフェクトの活用が極限まで突き詰められた名曲として、後のギタリストたちに多大な影響を与えました。

このアルバムの成功を受け、Vaiはソロ・アーティストとしての確固たる地位を築き、以降も実験的な音楽やコンセプト・アルバムを発表し続けます。

進化し続けるギタリスト|シグネチャーモデルの進化と現代のVai

Vaiのキャリアは、「同じことを繰り返さない」ことが特徴です。近年では、「Hydra」ギター(7弦、12弦、ベース、ハープを組み合わせたマルチネック・ギター)の開発や、シグネチャーモデル「PIA」の発表など、新たな領域へと挑戦し続けています。

また、Fractal Axe-Fx IIIやSynergyプリアンプを導入し、デジタルと真空管の融合した最新リグを構築。Vaiの音作りは、最新技術を取り入れつつ、伝統的なトーンを進化させる方向へシフトしています。

さらに、YouTubeやオンライン配信を活用し、ギタリスト向けのマスタークラスや演奏解説を積極的に行うなど、後進のギタリストへの影響力も拡大。彼の発言やプレイスタイルは、新世代のギタリストにも大きな影響を与え続けています。

使用機材の変遷

Steve Vaiは年代ごとに使用機材を進化させてきました。1980年代前半、フランク・ザッパ門下として活動を始めた頃には、ストラトタイプの改造ギター(通称「グリーン・ミーニー」)などを使用して腕を磨き、やがてデイヴィッド・リー・ロスのバンド加入時には自身の理想を追求したギターを求め始めます。その結果、1985年にはアイバニーズ社と共同でシグネチャー・モデル「Ibanez JEM」をデザインしました。

JEMはフロイドローズ式のフローティング・トレモロや本体に開けられた「モンキーグリップ」と呼ばれる持ち手など、それまでになかった画期的な特徴を備えたギターで、1987年の発売以降、史上最も成功したシグネチャー・ギターの一つとなっています。

1989年には、世界初の量産7弦エレキギターとなる「Ibanez Universe」を発表し、自らもホワイトスネイク在籍時などに7弦ギターを使用しました。このUniverseは90年代中期以降のヘヴィ・ロック/メタルの新潮流(いわゆるニューメタルなど)に大きな影響を与えた革新的モデルです。

ヴァイはアンプにも独自のサウンドを求めました。1980年代のデイヴィッド・リー・ロスバンド~ホワイトスネイクの時期には改造MarshallやBognerなどの真空管アンプヘッドを巨大なラックシステムに組み込み、Eventideのハーモナイザー等の最先端ラックエフェクトと併用した大掛かりなリグでステージに臨んでいました。当時のギター・シーンでも屈指の大規模な機材群を操っていたと言われ、24個のスイッチが並ぶ専用フットコントローラーで複雑な音色を切り替えていたそうです※。その後、自身の理想に合ったアンプを求めたヴァイは1990年代後半にアンプメーカーCarvinと手を組み、シグネチャー・チューブアンプ「Legacy」シリーズを開発します。

1999年に初代Legacyが発売されると、それ以降ヴァイはこのLegacyアンプをメインに据え、滑らかでサスティーン豊かなリードトーンを獲得しました。Carvinとのコラボは13年以上に及び、第3世代のLegacy 3まで開発されています。

Steve Vai/スティーブ・ヴァイ|Play&Music

映画『Crossroads』でのギターバトルシーン

Steve Vaiが出演した1986年の映画『Crossroads』のクライマックスで、主人公と激しいギターバトルを繰り広げるシーンです。Vaiの圧倒的な演奏技術とステージパフォーマンスが堪能でき、彼のカリスマ性を象徴する場面としてファンの間で語り継がれています。

Steve Vai – “For The Love Of God”

「For The Love Of God」は、1990年のアルバム『Passion and Warfare』に収録されたVaiの代表曲であり、彼のキャリアを象徴するギターインストゥルメンタルの名曲です。神聖な雰囲気を持つこの曲は、Vaiのギターに対するスピリチュアルなアプローチが凝縮されています。

Steve Vai – “Whispering A Prayer” (Live At The Astoria)

この映像は、2001年にロンドンのAstoria Theatreで行われたライブからのパフォーマンスです。「Whispering A Prayer」は、Steve Vaiの楽曲の中でも特にメロディアスで、感情のこもったギターソロが特徴的なバラードです。

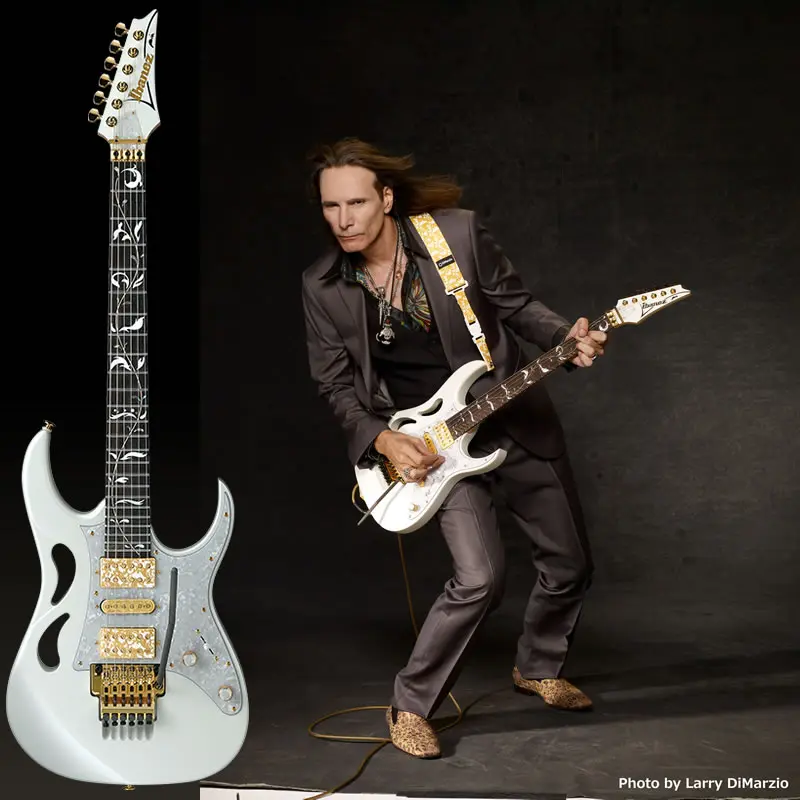

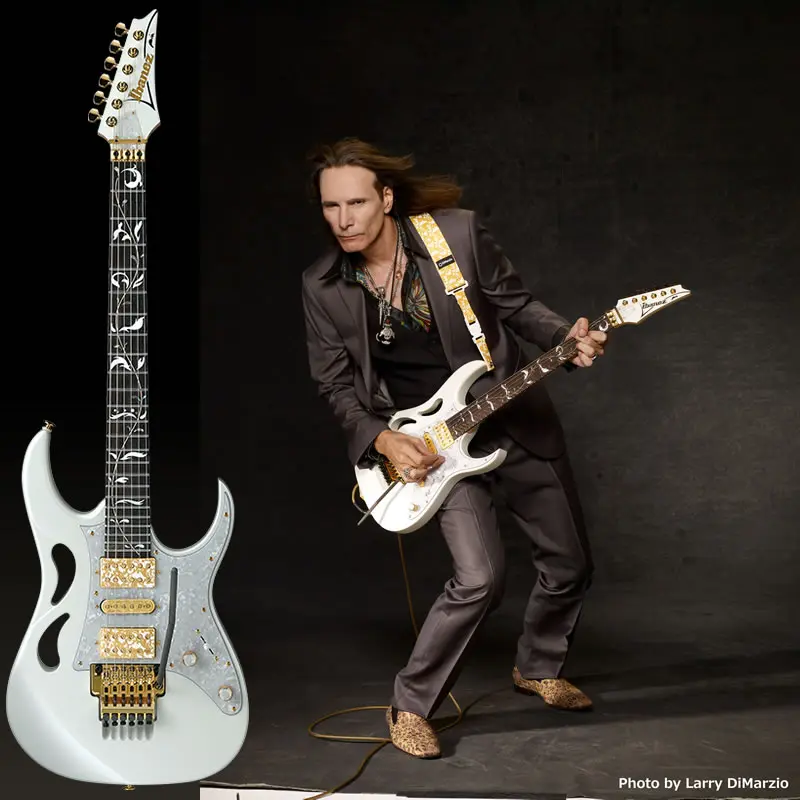

Steve Vai/スティーブ・ヴァイ|愛用機材【ギター】

Ibanez JEMシリーズ – ヴァイの代名詞シグネチャー

Ibanez JEMはSteve Vaiのシグネチャーモデルとして最も有名なエレキギターです。

1987年の発売以来、幾度もモデルチェンジや新カラーを経ながら現在まで生産が続くロングセラーで、Ibanez社のRGシリーズの原型ともなったモデルでもあります。

JEM最大の特徴はヴァイのアイデアが詰め込まれた独創的なデザインです。

ボディに空いた取っ手状の穴「モンキーグリップ」は見た目のインパクトだけでなく演奏時の持ち運びにも便利な機能美です。

また24フレット仕様の指板にはツタ模様のインレイが施され、最上位フレットは浅くスキャロップ加工(えぐり加工)されており、ハイポジションでのチョーキングやビブラートを容易にしています。

ブリッジには激しいアーミングにもチューニングが安定するアイバニーズEdge系のフローティング・トレモロを搭載し、ヴァイのダイナミックなアーミング奏法を可能にします。

ピックアップはHSH配置で、ディマジオ社と共同開発した高出力ハムバッカー「Evolution」(エヴォリューション)などが搭載され、太く伸びやかなトーンが得られるよう調整されています。

ヴァイが実際にステージやレコーディングで使用するJEMには愛称が付けられており、中でも**“Evo”と“Flo”は特に有名です。

白いボディにゴールドパーツのJEM7VモデルであるEvoは1993年頃からメインギターとして酷使され、“最も愛するギター”とまで称されます。

EvoにはディマジオEvolutionピックアップとジャンボサイズのフレットワイヤー(EVOゴールド合金製)が装備され、標準チューニングに細めのゲージ(.009-.042)でセットアップされています。

一方、“Flo”は黒いボディにミラーのピックガードが特徴のJEMで、元々1990年代にヴァイが使用していた個体に後付けでサスティナーが組み込まれています。

Floは近年ネックを新調し復活、さらに後継機ともいえる“Flo III”は2000年代後半からメインギターの座にあります。

Flo IIIも基本的な仕様はJEM7Vに近いですが、ネックに浅いスキャロップ加工を施し、フレットにEVOゴールド素材を採用するなど細かなカスタマイズがなされています。

ヴァイ自身、「ここ10年で最も頻繁に使っているのはFlo III(サスティナー搭載)で、もう一つよく手に取るのがEvo(サスティナー非搭載)だ。この2本は基本的には同じギターだがサウンドはかなり異なる」と語っており、サスティナーの有無による音の違いも含めてJEMを使い分けていることがわかります。

この他にもJEMシリーズには様々なバリエーションがあります。

たとえばJEM777(初期モデルのネオンカラーシリーズ)、花柄グラフィックが印象的なJEM77FP(Floral Pattern)、鏡面ボディのプロトタイプモデル**“Bo”**(JEM77 “Blue Floral”の原型)など、ヴァイはツアーで多数のJEMコレクションを使い分けています。

Ibanez PIAシリーズ – 最新シグネチャー「Paradise in Art」

Ibanez PIA(ピーアイエー)は2020年に登場したSteve Vaiの新たなシグネチャー・モデルです。

PIAは「Paradise in Art」の頭文字であり、同時にヴァイの妻Piaさんの名前にも由来しています。

基本的なコンセプトはJEMを踏襲しつつ各所がブラッシュアップされました。最大の違いはボディの取っ手部分で、JEMのモンキーグリップに代わり曲線的なデザインの「Petal Grip(ペタルグリップ)」と呼ばれる持ち手穴が採用されています。

指板インレイも従来のツタ模様から、花びらをモチーフにした新デザインに変更され、外観はよりエレガントかつ現代的な印象です。ピックアップにはDiMarzio社製のUtoPIA(ユートピア)ピックアップが搭載されています。

これはEvolutionの流れを汲むヴァイ最新のシグネチャー・ピックアップで、名称には「ユートピア(理想郷)」とPIAをかけた洒落も込められています。

フレットにはステンレス製が採用され、長期間の使用でも摩耗しにくく滑らかなフィーリングを保てる点も特徴です。

ヴァイの要求する過激なアーミングや高速プレイに耐えられるよう、基本構造はJEM同様に堅牢かつ高い演奏性を持っています。

“Onyx”はブラックボディのPIA、“Envy”は鮮やかなエメラルドグリーンのPIAで、後者は指板にLEDを埋め込みポジションマークが光る改造が施されています。

ヴァイのギターテックによれば、このEnvyは代表曲「Bad Horsie」を演奏するための専用ギターとしてセッティングされており、ヘッドの裏側にはスライドバー(ボトルネック)が装着されています。

曲中でスライド奏法を織り交ぜるための工夫で、楽曲ごとにギターを最適化するヴァイのこだわりが感じられます。またヴァイは長年Fernandes製のサスティナー・システム(後述)を搭載したJEMを使用してきましたが、PIAでは新たにSustainiacというサスティナー・ピックアップを試験的に搭載した個体もあります。

このようにPIAシリーズはJEMの系譜を受け継ぎつつ、更なる技術革新やアイデアを取り入れたヴァイ現在進行形のメインギターと言えます。

Ibanez Universe(7弦ギター)とその他の使用ギター

Ibanez Universeは7弦ギターのパイオニアでもあるヴァイがデザインした世界初の市販7弦エレキで、1989年に登場しました。

Universeは基本デザインこそJEMに近いものの、低音弦(7弦)の追加に合わせピックアップやネック剛性などが最適化されています。

ヴァイ自身、ホワイトスネイクの「Judgement Day」などで重厚な7弦リフをプレイし、その後のアルバム『Passion and Warfare』(1990)でも一部で使用しました。

当時は珍しかった7弦ギターですが、90年代半ばにはKorn(コーン)など新世代のバンドが続々と採用し始め、Universeはヘヴィ・ミュージックの新潮流に影響を与えました。

その後も7弦モデルを自身のラインナップに持ち続け、近年ではIbanez JEM7V7(7弦版JEM)や過去に製作されたプロトタイプ7弦JEM(通称“Zeus”)をライブに持ち出すなど、必要に応じて7弦ギターを活用しています。

その他に特筆すべきギターとしては、やはりHydra(ハイドラ)が挙げられます。

Hydraはヴァイが2022年のアルバム『Inviolate』のために創作したカスタムギターで、非常に特殊なコンセプトを持ちます。一本のギターに7弦エレキギター、12弦エレキギター、4弦ベース、そしてハープを統合しており、ネックが3本(ヘッドは2つ)という驚異的なビジュアルです。

各ネック/各弦ごとにピックアップやアウトプットが分割されていて、専用のラックシステム経由で個別に音作りされています。

Hydraは主に楽曲「Teeth of the Hydra」1曲のために設計された言わば一点もののアートギターですが、ヴァイの機材に対する飽くなき探究心と遊び心を象徴する存在です。

さらに近年のツアーではジャズギタリストのシグネチャーモデルIbanez JSM100(ジョン・スコフィールドモデル)をカスタムペイントしたセミアコ・ギターを曲「Little Pretty」用に使用するなど、曲ごとに最適な音色を求めて異色のギターを取り入れる柔軟性も見せています。

Steve Vaiのギター遍歴はJEM/Universeといった自身のシグネチャーを中心に展開しつつ、必要とあらば他のモデルや特注ギターも厭わないという幅広さが特徴です。

Steve Vai/スティーブ・ヴァイ|愛用機材【アンプ】

マーシャルからボグナーへ(80年代~90年代初頭)

ヴァイのアンプ遍歴は、その時代の音楽シーンとリンクしています。

デビュー当初〜1980年代は、エドワード・ヴァン・ヘイレンに代表されるハイゲイン・マーシャルサウンド全盛期ということもあり、ヴァイもMarshallの改造100Wヘッド等を使用していたとされています。

デイヴィッド・リー・ロスのアルバム『Eat ’Em and Smile』(1986年)や『Skyscraper』(1988年)のギタートーンは、マーシャル系アンプの歪みにBOSSのオーバードライブ/ディストーションなどを組み合わせて作られたという説があります。

また1980年代後半から1990年前後にかけては、カリフォルニアのブティック・メーカーであるBognerのアンプも使用しました。

実際、1993年のアルバム『Sex & Religion』期のツアーではBogner Ecstasyヘッドと4×12キャビネットをメインに据えていた記録があり、当時のヴァイはアメリカツアーでMarshallとBognerを併用しつつ、日本公演ではBognerのみを使用したとも伝えられています。

この時期のギターサウンドは激しい歪みの中にもクリアさが感じられ、ラックに組み込んだEventide H3000ハーモナイザーやLexiconのリバーブなどによるステレオ効果も相まって、非常にリッチで広がりのあるトーンが特徴でした。

Carvin Legacy:ヴァイ専用設計のシグネチャーアンプ

1990年代後半、ヴァイは自らの名前を冠したシグネチャー・アンプヘッドの開発に着手します。それが米Carvin社とのコラボによるLegacyシリーズです。初代Legacy(VL100)は1999年に発売され、100W出力のオールチューブ・アンプヘッドとして誕生しました。

ヴァイはMarshallサウンドにはあまり満足していなかったそうで、このLegacyこそ「自分にとって完璧なアンプ」であり「今でもお気に入りのアンプだ」と語っています。

Legacyは太く滑らかな歪みと豊かな中音域を持ち、リードプレイで求められる無限のサスティーンと艶やかな音色を実現します。

実際、ヴァイの使用するIbanez JEMとの組み合わせでは、サスティナー・ピックアップを使わずとも単純にゲインを上げるだけで音が伸び続けフィードバックが自在にコントロールできるほどのロングサスティーンが得られると評されています。

クリーンチャンネルも澄みきったクリーントーンからブルージーなクランチまで幅広くカバーし、ヴァイの多彩なプレイスタイルを支えました。

Carvin Legacyシリーズはその後も改良を重ね、**Legacy II(2009年)**ではチャンネル数の増加、**Legacy III(2012年)**では3チャンネル化・小型軽量化といった進化を遂げます。

Legacy 3はコンパクトなランチボックスサイズながら100W出力という高性能を実現し、背面のスイッチで出力を50Wや15Wにも切り替え可能、MIDI対応や内蔵リバーブ搭載などモダンな機能も備えました。

シャーシにはヴァイのトレードマークである三角形のモチーフ装飾やチャンネル毎に色の変わるLEDイルミネーションが施されるなど、デザイン面でも遊び心が光ります。

ヴァイは2000年代以降、このLegacyアンプをスタックでステージに並べ象徴的な壁を作っており、大音量の中でギターを響かせることで生まれる豊かな倍音やフィードバックを積極的に活用してきました。LegacyキャビネットにはCelestion Vintage 30スピーカーを4発搭載した4×12キャビが選ばれ、カスタムグリルを装着するなど細部まで拘り抜かれています。

長年にわたるCarvinとの協業はヴァイにとって大きな成果を生み、Legacyシリーズはまさに彼のサウンドの核となりました。

最新ライブRig:SynergyモジュールとFractalによるハイブリッドシステム

2010年代後半になると、ヴァイはさらなる機材のアップデートを図ります。

Carvinのアンプ事業縮小も背景に、近年のライブではSynergy社のモジュール式プリアンプ・システムとラック型デジタルプロセッサーを組み合わせたハイブリッドなリグを構築しています。

Synergyはプリアンプ回路を着脱式のモジュールで提供するシステムで、ヴァイは自身のシグネチャー回路「VAIモジュール」を含む4基のプリアンプモジュールをラックに搭載。

具体的にはSynergyのSYN-2プリアンプラックを2台連結し、VAIモジュール×2基(メイン歪み用、うち1基はゲイン控えめ設定)と、クリーン用にフェンダー系のB-Manモジュール×2基を装填しています。

曲によってクリーンから歪みまで複数チャンネルを使い分けられる柔軟な構成で、フットコントローラー(RJM Mastermind LT)によって瞬時に切替が可能です。

プリアンプ部の後段には、最新のデジタルマルチエフェクト/アンプモデリングラックであるFractal Audio Axe-Fx IIIが組み込まれています。

Axe-Fx IIIは主にディレイ、リバーブ、コーラスなど時間系・空間系エフェクト処理に使用され、曲ごとに細かくプログラムされたパッチを呼び出すことで常に最適な音響空間を作り出しています。

ヴァイのリグはステレオ出力になっており、Axe-Fxから出た左右のステレオ信号をそれぞれパワーアンプで増幅してステージ上のキャビネットへ送ります。

パワーアンプにはFryette社製の真空管ステレオパワーアンプ(LX-II 50W×2)が採用され、これを2台用いてメインの4×12キャビネット用とステージ前方に置くステレオモニター用に駆動しています。

メインのキャビネットには引き続きCarvin Legacy 4×12がステージ左右に配置され、往年のレガシーサウンドを土台にしながら、プリアンプとエフェクトに最新技術を取り入れた形です。

以上のように現在のヴァイのアンプ/ラックシステムは、真空管アンプの持つナチュラルな太さと、デジタル機器の柔軟性・再現性を融合させた最先端のリグとなっています。

長年愛用してきたLegacyアンプのサウンドはSynergyモジュールやCarvinキャビネットによって維持しつつ、フットワークの軽い最新機材で利便性を高めた構成と言えるでしょう。

ステージでは巨大なラックと多数のケーブルが綺麗にまとめられ、その緻密なシステムは一見すると難解ですが、ヴァイとチームはそれを駆使して毎公演安定したトーンを生み出しています。

Steve Vai/スティーブ・ヴァイ|愛用機材【エフェクター】

Morley / Bad Horsie Wah

製品の概要

Bad Horsieは踏むだけでオンになるスイッチレス方式とワイドレンジなサウンドが特徴で、楽曲「Bad Horsie」の名はこのペダルに由来しています。近年のライブでは前述の改造Dunlop Cry Baby 95Q Wahをメインに使用し、スイープの深いワウサウンドでソロに独特の抑揚や「語る」ような表情を与えています。

曲によってはワウを常時オンにして独特のフィルター効果を出すこともあり、ヴァイのプレイにおける重要な表現ツールです。

Ibanez / Jemini Distortion

製品の概要

2000年代に入るとIbanezからシグネチャーのJemini Distortionペダルが発売されました。前述の通り2種類の歪みを切り替え可能なペダルで、ヴァイは主にリード時のブースト用途で使用しています。

クリーンサウンドから瞬時にハイゲインリードに飛ぶための手段として、足元のJeminiやラックのMIDIループに組み込んだ同ペダルを駆使し、曲展開に応じたダイナミクスを演出しています。

DigiTech / Whammy DT

製品の概要

ヴァイの奇想天外なサウンドエフェクトの源泉が、このピッチ系エフェクトです。

代表的なのがDigiTech Whammyペダルで、音程をリアルタイムに変化させることができます。

ヴァイはWhammyの設定を+7半音(5度上)にしておき、踏んだ瞬間に音が七音階上昇するセッティングを常用しています。

これにより通常のアーミングでは不可能な大幅ピッチアップを実現し、「Weeping China Doll」などでまるでギターが泣き叫ぶような効果音を生み出しています。

Fractal Axe FX Ⅲ

製品の概要

ヴァイのソロが感動的に響く背景には、美しく掛かったディレイやリバーブの存在があります。

長い残響を伴うリバーブと、リズミカルに反復するディレイを巧みにブレンドし、音に奥行きと持続感を与えるのが彼の定番手法です。

例えば代表曲「For The Love Of God」のソロでは深いリバーブに加え、ステレオに広がるディレイエフェクトがかけられ、教会音楽のような厳かな響きを作り出しています。

90年代はLexicon PCM70など高品質リバーブ、TC Electronic 2290ディレイ等をラックで使用していましたが、現在は前述のAxe-Fx IIIで曲ごとに異なるディレイ/リバーブ設定をプログラムして再現しています。

ステレオ出力を活かし左右チャンネルで微妙に異なるディレイタイムを設定するなど、立体的で包み込むようなサウンドメイクも特徴です。クリーントーンにはコーラスを薄く掛けて透明感を出すこともあり、こちらも現在はフラクタルでシミュレートしています。

MXR / Phase 90

製品の概要

MXR Phase 90 は、1970年代からギターエフェクトの定番として愛され続けるフェイザー(Phaser)です。

Steve Vaiは長年フェイザーを愛用しており、MXR Phase 90は特に流れるようなリードフレーズやクリーンサウンドの奥行きを演出するために使用されています。

BOSS / BF-3

製品の概要

BOSS BF-3 は、クラシックなBF-2の後継機として登場した、多機能なフランジャーペダルです。

Vaiの音作りでは空間的な広がりが重要であり、BF-3は特にクリーンやディレイと組み合わせて幻想的なサウンドを生み出すために使用されています。

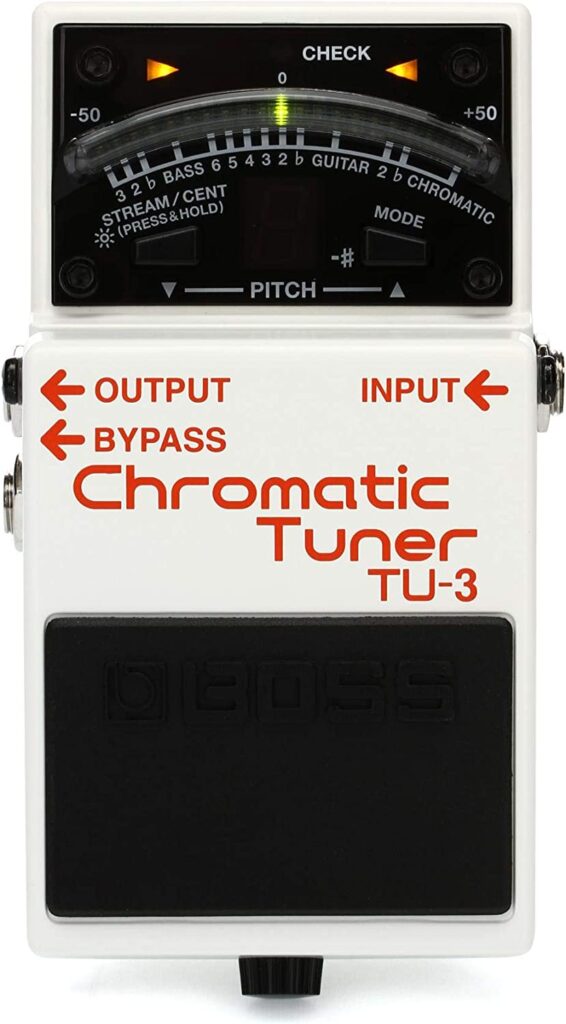

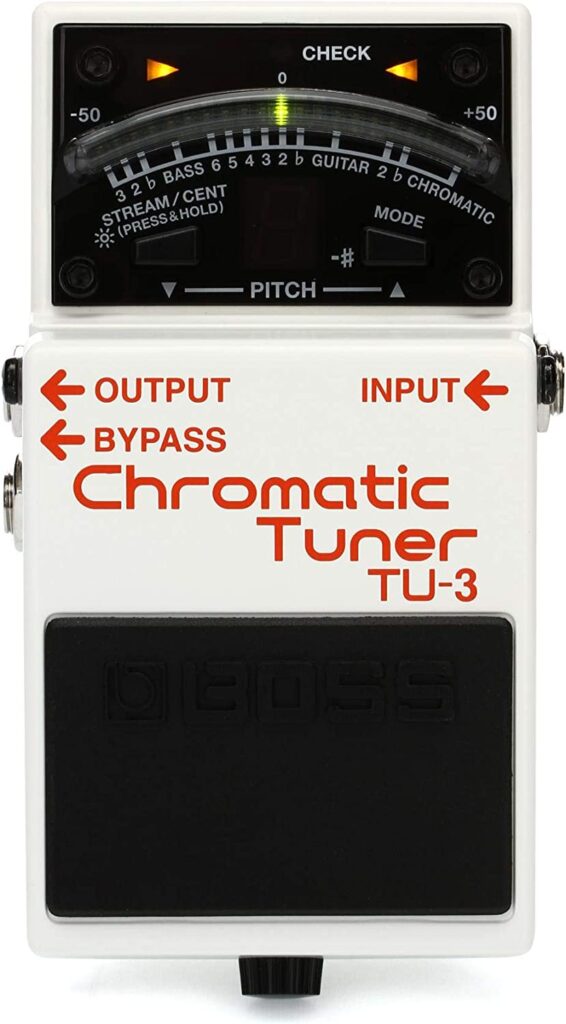

BOSS / TU-3

製品の概要

BOSS TU-3 は、世界中のギタリスト・ベーシストから絶大な信頼を得ているペダル型チューナーです。

Steve Vaiのボードにも組み込まれており、ライブやレコーディングでのチューニング管理に活用されています。

TUシリーズは長年BOSSのベストセラーで、**「とりあえずこれを持っていれば間違いない」**と言われるほどの安定性・耐久性を誇ります。

まとめ|Steve Vai/スティーブ・ヴァイの愛用機材

Steve Vaiの使用機材を振り返ると、ギター、アンプ、エフェクターのすべてにおいて妥協のない選択と工夫が見て取れます。

アイバニーズJEM/PIAシリーズに象徴されるように、彼は自ら機材開発にも携わり革新的な製品を世に送り出してきました。

7弦ギターの普及やモダンなスーパーストラトの定着など、彼のシグネチャーモデルが音楽業界に与えた影響は計り知れません。

またCarvin Legacyアンプを筆頭に、自身の名前を冠した機材を長年愛用し続ける姿勢からは、機材への深い信頼と愛情が感じられます。

近年のライブ rigではSynergyモジュールやFractal Axe-Fx IIIといった最新システムを取り入れつつも、根底にある音作りの哲学は一貫しており、「自分の表現したい音」を具現化するために必要な機材を取捨選択しています。

Vaiの機材選びのポイントは、想像力を具現化できるかどうかにあります。

奇抜な見た目やスペックに走るのではなく、それらが実際のサウンドやパフォーマンスで意味を持つかを重視しているのです。

だからこそHydraのような突飛な発想のギターも生まれ、同時に基本となる6弦JEMも何十年と使い続けるという両極を行き来できるのでしょう。

機材に対する飽くなき探究心とリスペクトを持ち続けるSteve Vaiだからこそ、生涯にわたりギターキッズ達の憧れとして君臨し、そのサウンドが色褪せることはありません。

今後も彼がどのような新機材を手にし、どんな音世界を描いていくのか、ファンとして目が離せない存在であることは間違いないでしょう。

コメント