セッション用Backing Trackはこちら

Coming Soon...

ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

国内外で活躍するギタリストの愛用機材をまとめて取り上げる「プレイヤーズ・リグ」

90年代に旋風を巻き起こしたロックバンド SIAM SHADE。そのサウンドの核を担ったのがギタリスト DAITA です。

ミリ単位でこだわる機材選びと、ハードロックを基盤にしたテクニカルなプレイスタイルは、いまも多くのギタリストを魅了し続けています。

本記事では、DAITAのプロフィールから愛用ギター、アンプ、エフェクター、アクセサリーまでを総まとめ。ファンはもちろん、機材マニアやプレイヤーにも役立つ情報をぎゅっと凝縮しました。

本名:伊藤大太(いとう だいた)

ステージネーム:DAITA(ダイタ)

生年月日:1971年6月19日

出身地:東京都世田谷区

DAITAがギターを手にしたのは中学3年生の頃です。当時熱中していたハードロックに衝撃を受け、独学で速弾きやタッピングを習得しました。高校時代には地元イベントやコンテストへ積極的に出場し、「指先で思い描くままに音を描けるようになりたい」という思いから1日8時間以上の練習を続けたそうです

1993年、友人づてに誘われてバンドに加入(当時はサポート)したのを機に、本格的なプロ活動を開始します。同年7月、「やはりギターはDAITAしかいない」というメンバーの熱意を受けて正式加入し、バンド名は SIAM SHADE へ。彼の高速フレーズと豊かなメロディ感は瞬く間に注目を集め、1995年メジャー・デビューシングル「RAIN」でその名を全国へ轟かせました。

テレビアニメの主題歌となった「1/3の純情な感情」がオリコンTOP10入りし、DAITAは“歌うように弾く速弾きギタリスト”として脚光を浴びます。Mesa/Boogie Mark IIIとTom Anderson Drop Topを組み合わせた粘りのあるリードトーンは、同曲の大合唱を支える代名詞サウンドになりました。本人は当時を振り返り「旋律を際立たせるためEQの中域を大胆に上げた」と語っています。

2002年3月、SIAM SHADEは解散。DAITAさんはすぐに映画『火山高』日本公開版の音楽監督を担当し、12月にはソロ名義初のインスト・アルバム『DIRECT CHORD』をリリース。この時期から「テクニックだけではなく情景を描くサウンド」を追求し始め、オーケストレーションや変拍子を積極的に導入します。

ジョー・サトリアーニ主宰の “G3” 日本公演にゲスト参加し、日本人として初めてG3のステージに立ちました。サトリアーニ、スティーヴ・ヴァイらと競演した経験は「自分の限界を強烈に広げてくれた」とのこと。これを機に海外誌でも“Japanese Guitar Wizard”と称賛され、国内外のファン層が拡大します。

理想のギターを形にするため、オリジナルブランド G-Life Guitars を設立。同年、自身がボーカルも務めるロックバンド BINECKS を結成し、限定モデル「Blue Life」を武道館公演で初披露しました。ハンドメイドにこだわったG-Life製ギターは「ステージで最も信頼できる相棒」と語っています。

2010年代は氷室京介氏のツアー・ギタリストとして全国ドームを回る一方、ももいろクローバーZなど異色アーティストのサポートも担当。機材面ではBogner EcstasyとFractal Axe-Fx IIIを組み合わせたウェット/ドライ/ウェット・システムを完成させ、「真空管の質感とデジタルの自由度を両立させる時代が来た」と語っています 。

2000年8月29日“男子限定”で行われた伝説公演〈LIVE 男樹〉からの映像。客席は男性のみ1,300人、熱気が凄まじく、モッシュとシンガロングで床が揺れるほどだったと言われます。セット後半に配置された「PASSION」は97年発表のスラッシーなアップテンポ曲で、1/3の純情な感情直前にしてバンド最高難度の楽曲。映像では顔面に汗を飛ばしながらも完璧な音程で弾き切る姿が捉えられ、当時の疾走感を体感できます。武道館以前、“SIAM SHADE最強期”を象徴する一夜を凝縮した1本として、生粋のファンがまず勧めるライブ映像です。

2011年10月21日、東日本大震災チャリティとして行われたSSA公演。収益を被災地へ寄付し、最新ツインリグで10年ぶりのアリーナサウンドを披露。再集結の意義と社会貢献を両立させたメモリアル・ライブです。

2002年3月10日、解散発表直後に行われた“V8”武道館ファイナルを収めた映像。疾走曲「Triptych」で幕を開け、1万人が拳を突き上げる中、DAITAは全キャリア中最速クラスのタッピングを連発。バンドとしてのピークと終幕が同居する、涙と歓声に包まれた“最後のフルセット”を記録した必見ライブだ

DAITA自身がプロデュースするギターブランドがG-Life Guitarsです。SIAM SHADE解散後、理想のギターを追求するために立ち上げたブランドであり、1本1本を職人がハンドメイドするこだわりのモデルを展開しています 。その第一号機となったモデルが**「Blue Life」**です。2007年11月18日、日本武道館で開催されたSIAM SHADEの一夜限りの再結成ライブにて初披露された記念すべきギターで、限定20本のみ製作・販売されました 。深い青色のボディカラーと特徴的なルックスが目を引きます。

Blue Lifeのボディ形状は一見テレキャスタータイプですが、ホンジュラス・マホガニーのボディバックにメイプルネック+ローズウッド指板という構造で、内部構造はほぼレスポールと同様です 。つまり「見た目はテレキャス、音はレスポール」というユニークなコンセプトで設計されており、シングルカットの歯切れ良さとハムバッカーの太く粘りあるサウンドを両立しています 。実際、重厚なリフから歌モノのカッティングまで幅広く使える懐の深いトーンが魅力です。

G-Life Guitarsからは他にも、Cross EdgeやDSGシリーズなどDAITA拘りのモデルがリリースされています 。例えばDSG Premiumは彼がアイドルグループ「ももいろクローバーZ」のサポートを務めた際に特別カラーで製作されたモデルで、その鮮烈なルックスが話題になりました 。近年のライブではG-Life製ギターが中心で、氷室京介のサポートギタリストとして参加したときにも数本のG-Lifeギターを使用しています 。DAITA自身が開発に関わっているだけあり、「自分が本当に使いたいギター」を体現したブランドと言えるでしょう。ピエゾピックアップ搭載モデルなどもあり、クリーンなアコースティックサウンドまでカバーできる拡張性の高さも魅力です 。

トム・アンダーソン(Tom Anderson)製のカスタムギターは、DAITAが長年メインギターとして愛用してきたモデルです 。中でもDrop TopやClassicといったモデルは、SIAM SHADE全盛期に活躍した名器として有名です 。Drop Topは極上のキルトメイプルトップが特徴のスーパーストラト系ギターで、煌びやかなルックスと抜群のサスティーンを両立します。一方のClassicはストラトキャスターの伝統的スタイルを受け継ぎつつ、ハイエンドなパーツと精巧な作り込みで安定したサウンドを提供するモデルです。

DAITAはこれらトム・アンダーソン製ギターの抜群の演奏性とクリアなトーンを高く評価していました。速弾きやタッピングなどテクニカルなプレイでも音ヌケが良く、ライブでも録音でも信頼できる相棒だったようです。実際、SIAM SHADE時代の映像を見ると、美しいサンバーストのDrop Topを肩にかけて名曲の数々を奏でるDAITAの姿が確認できます。当時はまだ自身のブランドG-Lifeは存在しなかったため、世界中のプロギタリストから評価の高いトム・アンダーソン製ギターを主力に据えていたのでしょう。現在でも彼のコレクションに大切に保管されており、節目のライブで登場することもあります 。

PRS(ポール・リード・スミス)のカスタム24も、DAITAがステージやレコーディングで使用してきた重要なギターの一つです 。カスタム24は24フレット仕様とH-Hレイアウトのモダンなエレキギターで、多彩な音作りが可能なことから世界的にも人気のモデルです。DAITAはこのPRSギターを用いて、SIAM SHADE後期やソロ活動初期の楽曲で太く伸びやかなリードトーンを響かせました。

PRSカスタム24の甘く粘りのあるミッドレンジは、ハードな曲でも埋もれない存在感を発揮します。DAITAはトム・アンダーソンと併用する形でPRSも取り入れ、曲調によって使い分けをしていました。例えば、よりモダンで厚みのあるディストーションサウンドが欲しいソロ曲ではPRSを選ぶなど、そのサウンドキャラクターを活かしています。近年のライブでも一本はPRSを持ち込むことがあり、多彩な音色が必要なセットリストに対応しているようです 。尚、PRSはルックス面でも美しいトップ材やバードインレイが特徴的で、ステージ映えする点もDAITAのお気に入りだったのではないでしょうか。

SIAM SHADE結成当初からしばらくの間、DAITAはESP製のカスタムギターも使用していました 。ESPは国内有数のカスタムギターメーカーで、多くのプロがオーダーメイドで自身のモデルを作っています。DAITAも当時、ESPにオリジナルモデルをオーダーし使用していたようです。詳細なモデル名は公表されていませんが、ストラトシェイプを基にハムバッカーを搭載したスーパーストラト系の一本だったと推測されます。

このESPカスタムは、SIAM SHADEメジャーデビュー前後のライブでメインを張っていたギターです。激しいアーミングやチョーキングにも耐える頑丈な作りと、ヘヴィなリフにも負けないパワフルなサウンドが特徴でした。当時の若きDAITAにとって、自分のアイデアを反映した一本を手にすることは大きな自信に繋がったことでしょう。ESPカスタムはトム・アンダーソンに持ち替えるまで活躍し、その後もサブとしてスタンバイしていたようです 。現在は展示目的でライブに並ぶこともあり、ファンにとっては懐かしい逸品です。

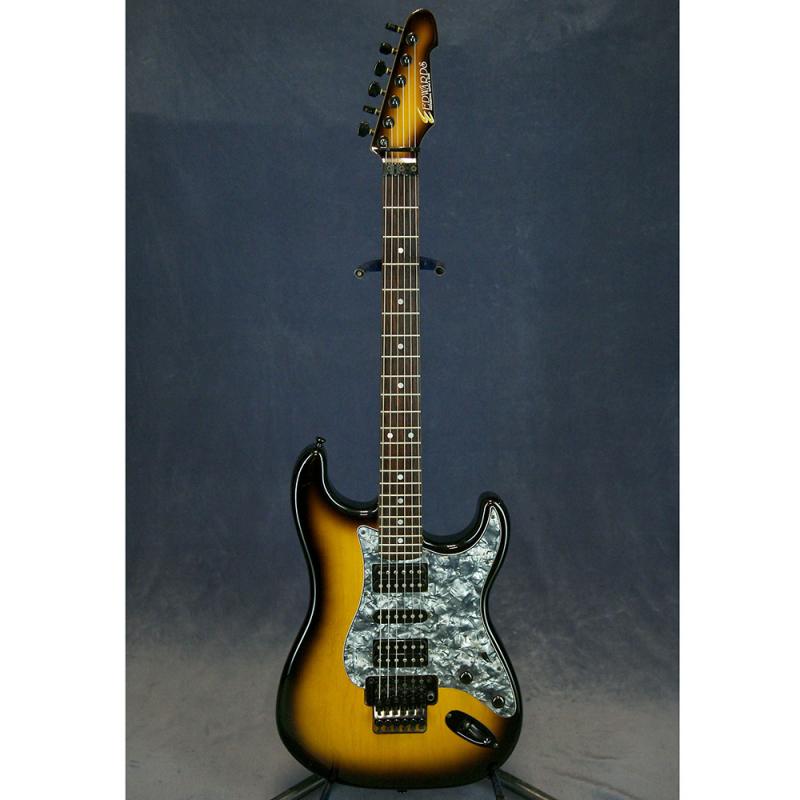

E-DA-98は、ESPのセカンドライン「Edwards」ブランドから発売されたDAITAさん初の正式シグネチャー。ストラトシェイプにHSH&ピックガードという独特のルックスが特徴で、「パワーコードも速弾きも1本でこなせる実戦機」と本人が語っています。ピックアップはハム×2+シングル×1のオリジナル。フロイドローズと22フレット設計で、SIAM SHADE後期のダウンチューニング曲に投入されました。

ESPカスタムはE-DA-98のベースとなったプロトタイプ。ブラックボディにシングルサイズのハムバッカーを搭載したスーパーストラトで、90年代前半のライブ映像に登場。Mark III+Whammyの組み合わせと相性が良く、初期の鋭いリフを生み出した1本です。

シェクター(Schecter)のギターも、DAITAの使用ギターリストに名を連ねています。2000年前後にはシェクターSD-II-24のような24フレット仕様モデルを所有し、一部楽曲で使用していました 。シェクターは高出力ピックアップ「モンスタートーン」を搭載したモデルが有名ですが、DAITAが使っていたギターにもモンスタートーン・ピックアップが採用されており、パワフルでクリアなサウンドメイクに一役買っていたようです。

シェクターギターを使用していた時期は長くはありませんでしたが、「幅広いジャンルに対応できるオールマイティな一本」として重宝していたとの情報もあります 。実際、SIAM SHADE時代の機材紹介記事によれば、ESPやPRS、トムアンダーソンに混じってシェクター製ギターもラインナップされていたことが確認できます 。鮮烈なサウンドと扱いやすさを兼ね備えたシェクターは、DAITAの音作りにおいて一時期重要な役割を果たしました。

ハードロック色の強いサウンドを求めて、DAITAは**Dean(ディーン)製のギターも導入していました。特にタイムカプセルV(Time Capsule V)とハードテイル(Hard Tail)**という2モデルは、一時期ライブで存在感を放っていたギターです 。タイムカプセルVは、その名の通り往年の名機であるディーン製フライングVの復刻モデル。大きなV字シェイプから繰り出される太くエッジの立ったサウンドは、ヘヴィな曲で威力を発揮しました。一方のHard Tailはディーン版レスポールとも言えるシングルカットモデルで、重厚なリフからリードまでオールマイティにこなせる一本です。

DAITAがディーン製ギターを手にしたのは、ソロ活動でよりハードな曲調に挑戦していた頃だと考えられます。ボリュームたっぷりのディストーションサウンドや存在感のあるリードトーンを求め、個性的なディーンのギターに白羽の矢を立てたのでしょう。ステージ上では、派手なフライングVスタイルのギターは視覚的インパクトも大きく、彼の“ギターヒーロー”然とした佇まいを際立たせました。現在では使用頻度は高くありませんが、これらディーンのギターもDAITAのコレクションとして大切に保管されているようです 。

DAITAのギター群の中でも異彩を放つのが、**ゼマイティス(Zemaitis)**のエレキギターです。S-22ST W&B Edgeというシェルトップ(真鍮製プレートがはめ込まれたトップ)のモデルで、独特の美しい装飾と図太いサウンドが特徴です。DAITAはソロ曲「Blue Passion」などでこのゼマイティスを使用しており、煌びやかなトーンで聴衆を魅了しました 。

ゼマイティスといえばイギリス発祥のハンドメイドギターで、かつてはローリング・ストーンズのロン・ウッドらも愛用した伝説的ブランドです。DAITAのゼマイティスも例に漏れず芸術品のようなルックスで、ステージ上でひときわ目を引きます。音色は太く甘い中低音域に特徴があり、バラードやミドルテンポの曲で存在感を示しました。SIAM SHADE時代からソロまで長期にわたり使用されているわけではありませんが、ここぞという場面で投入される隠し球的な一本と言えるでしょう。レア度も高く、ファンの間では「幻のギター」として語り草になっています 。

DAITAさんが「自分のギタリストとしての原点」と呼ぶのが、Mesa/Boogie Mark IIIヘッドです。80年代後半に登場したこの3チャンネル仕様の名機を、30年以上にわたりオーバーホールを重ねつつ使い続けています。

ライブではクリーン〜クランチにR1、リズム用にR2、リード用にLeadを割り当て、5バンドEQを大胆に“M字カーブ”に設定。750 Hz付近を大きく持ち上げることで、中域に粘りと押し出しを加えています。特に「1/3の純情な感情」のソロで聴ける伸びやかなトーンは、この設定とSimul-Classパワー段を100 W固定で鳴らした時に得られる独特のサチュレーションが鍵です。

レコーディングでは1 kHzも軽くブーストして多重録音時の輪郭を強調。チャンネルを切り替えるだけでクリーンの煌びやかさからハイゲインの切れ味までを一台で網羅できるため、今なおスタジオに必ず持ち込む「鉄板アンプ」だと語っています。

ソロ以降のハイゲイン主力はBogner Ecstasy 101Bです。EL34搭載の3チャンネル構成で、Blueチャンネルを硬質リフ用に、Redチャンネル+Boostをリード用に使い分けるのが定番セッティング。

DAITAさんはPresenceをやや絞って耳に痛くない艶やかさを確保しつつ、Excursionスイッチで低域の量感を調整。「重くても分離する」サウンドが気に入っているそうです。実際、ソロアルバム『Melodicfall』収録曲では、このセッティングで7弦並みのローエンドを稼ぎつつ、速弾きフレーズの粒立ちを保っています。

近年は左右にEcstasyを2台、中央にMark IIIを据えたウェット/ドライ/ウェット構成を導入。Ecstasyはステレオのウェット信号専用としてリターン入力で駆動し、空間系を乗せても芯がぼやけない巨大サウンドを作り上げています。

アンプヘッドのポテンシャルを最大化する相棒が、Orange製PPCキャビネットです。中央上段にPPC212(2×12″)、下段左右にPPC412(4×12″)を積み、中央キャビにはドライ信号、左右キャビにはAxe-Fx経由のウェット信号を送る3点定位システムを採用。

Vintage 30スピーカーの分厚い中低域が、Mark IIIの粘りやEcstasyの迫力を一層引き立てます。ステージではSM57とMD421を組み合わせて各キャビを個別マイキングし、PA卓でウェット/ドライ比率を調整。会場規模に合わせて音場を自在にコントロールできる点が、DAITAさんのこだわりです。

さらに「Orangeのオレンジ色の壁が上がるだけでテンションが上がる」と語るように、視覚的インパクトも演出の一部。音とルックスを両立させた巨大リグが観客の期待を一気に高めます。

巨大ラックの中枢を担うのがAxe-Fx IIIです。基本方針は「空間系と特殊トーンはデジタルで、歪みの芯は真空管で」。4ケーブル・メソッドで実機アンプのループに挿入し、テープエコーや2290系ディレイ、ピッチシフトなどをプリセット管理しています。

年代別ツアーのセットアップを全て保存し、フットスイッチ一発で当時の音色を再現できるのが最大の利点。海外フェスではレンタルEcstasyのリターン端子にAxe-Fxを直結し、慣れ親しんだ空間系をそのまま再現することで、機材輸送コストを削減しつつサウンドを妥協しません。

DAITAさんはAxe-Fx IIIを「無限にレイヤーを積める自由帳」と表現。常に新しいプリセットを試作し、真空管アンプと融合させることで、最新DAITAサウンドの可能性を広げ続けています。

DAITAと言えば、Digitech社のWhammyペダルを用いた大胆なピッチシフト奏法を思い浮かべるファンも多いでしょう。赤い筐体でおなじみのワーミーペダルは、踏み込むことで音程を上下させることができるエフェクターです。彼はSIAM SHADE時代からこのワーミーを愛用しており、例えば「Triptych」や「No Control」といった楽曲のソロではオクターブ上昇・下降の効果を巧みに取り入れて独特の浮遊感を演出しています 。ワーミーの使用歴は長く、バンド初期から現在まで一貫してボードに組み込まれている数少ないペダルの一つです 。

DAITAのワーミーペダル活用術として特筆すべきは、瞬時のピッチシフトによる迫力アップです。高速フレーズの終わりにワーミーで音程をグイッと下げて締めたり、アルペジオに+1オクターブのハーモニーを重ねて厚みを出したりと、要所要所で効果的に使われています。そのセッティングは基本的に+1オクターブアップか-1オクターブダウンが多いようですが、曲によってはDive Bomb的に2オクターブダウンさせることもあります。いずれにせよ、DAITAのリードトーンに浮遊感やドラマチックさを与える重要な秘密兵器と言えるでしょう。

1990年代半ば、SIAM SHADE全盛期から DAITA さんが“飛び道具”として常備してきたのが Steve Vai シグネチャーの Morley Bad Horsie 2 です。光学センサーとスイッチレス機構のおかげで、ペダルを踏んだ瞬間だけワウがかかり、足を離せば自動でバイパス――超高速フレーズ中でもアタックを殺さずにピッチシフトのようなうねりを付与できます。2000年代以降は、Contour モード(周波数とレベルを個別調整できる二段階 EQ)を活かして中域をブーストし、Mesa/Boogie Mark III のミドルをさらに押し出す“吠えるリードトーン”を構築。

最新の足元では左側サブボードに配置し、Digitech Whammy DT/Ricochetと連携して瞬間的な音程跳ね上げ+ワウ・フィルをワンアクションで実現しています。結果として、タッピングの抜けを損なわずに「ヴォーカルのように歌う」ワウ効果を得られるのが選定理由だとインタビューで語っています。今も**ハイゲイン・ソロ専用の“切り札”**としてボードに残り続ける、DAITA サウンドの代名詞的ペダルです。

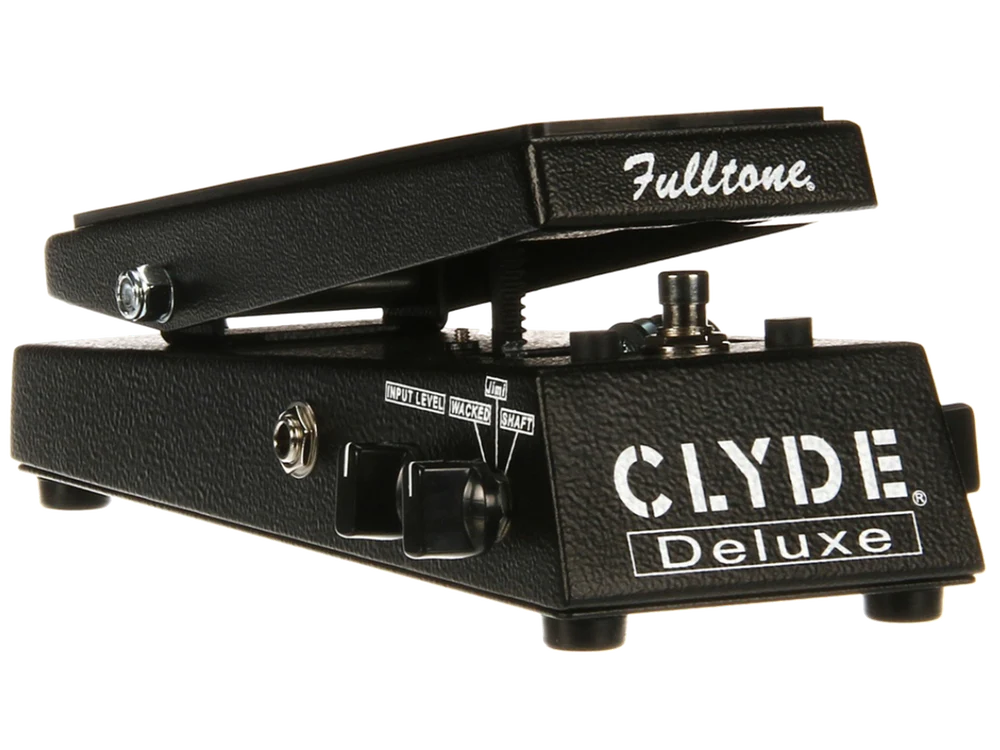

ハンドワウ派の DAITA さんが“ビンテージ VOX 系の滑らかさ”を求めて採用したのが Fulltone Clyde Standard。カスタム ICAR タイプ・インダクターと可変バッファ/ブーストを搭載し、コードカッティングでも線が細くならないのが特長です。2010 年代半ば以降、メインボード右端に鎮座し、クリーン〜クランチ曲では半止めポジションで中域を持ち上げることで「歌うようなワウ」を演出。2019 年〈THE GUITAR EMISSION – STRING ART〉公演でも (1) 番スロットに据えられ、Sho-Bud Volume と組み合わせて表情付けに使用されたことが取材記事で確認できます。

2020 年 6 月の配信ライブ〈COUNTER ROCKETS〉では Clyde Deluxe にアップグレードされ、3モード切替と入力レベル調整を活かした“Whacked”設定で 5th ハーモニーを強調するプレイを披露しました。つまり Clyde Standard は **「繊細な表情を付けるためのメインワウ」**として活躍し、その後 Deluxe へ進化。現在も“Jimi”ポジション(=Standard 相当)を基準トーンとして据え、曲ごとに「Wacked/Shaft」を切り替える──という流れで DAITA 流ワウ・サウンドの核を担っています。

DAITAは自身のブランドG-Life Guitarsからエフェクターもプロデュースしています。その代表がGemini Booster(ジェミニ・ブースター)です。Gemini Boosterはクリーンブースターに分類されるペダルで、音質を変えずにサウンドに太さと粘りを加えるのが特徴 。DAITAは長年ブースターとして定番のMXRやBOSSのペダルを使ってきましたが、理想の効き具合を求めて自ら開発に関わったのがこのGemini Boosterだと言われています。

現在、DAITAのラック内部のドロワー(引き出し)にはGemini Boosterが組み込まれており、RJM製のスイッチャー経由でリモート制御されています 。ソロの手前で音量とゲインを僅かに持ち上げたり、クリーントーンにコシを与えるために常時オンにしたりと、その使い方は多岐にわたります。特にギターソロでのサステイン向上に寄与しており、フィードバックコントロールがしやすくなる恩恵もあるようです。Gemini Boosterには「SPIRIT」という独自のコントロールが搭載されており、音の腰(コシ)を調整できる点もDAITAのお気に入りポイントだと語られています 。

Gemini Boosterと並んでラックに組み込まれているのが、同じくG-Lifeブランドの**Black Buster(ブラックバスター)**というディストーションペダルです 。Black Busterはハイゲイン系の歪みペダルで、名前の「黒い破壊者」が示す通り強烈なディストーションサウンドを生み出します。DAITAは既存のディストーションペダルだけでは満足できず、自ら理想の歪み像を追求してこのペダルの開発に携わったと言われています。

Black Busterは芯が太く存在感のある歪みが特徴で、パワーコードのリフを弾いた時の迫力は圧巻です。また、ノイズ処理や音の分離感にも優れており、複雑なコードでも潰れずに鳴らすことができます。DAITAのラックシステムでは、基本的にクリーン~クランチはアンプのチャンネル切替で対応し、さらなるゲインブーストやソロ用リードトーンにこのBlack Busterを用いているようです。例えば、アンプ直の歪みにBlack Busterを足してリードトーンを作ることで、伸びやかで抜けの良いソロサウンドを実現しています。まさにDAITAサウンドの秘密兵器として裏で支えている重要なペダルです。

DAITAの近年のシステムの核となっているのが、Fractal Audio Systems社のAxe-Fx IIIです。Axe-Fx IIIはプロ仕様のマルチエフェクト&アンプシミュレーターで、一台で無数のアンプモデルやエフェクトを再現できる強力なラック型プロセッサーです。DAITAは2010年代後半からこのAxe-Fxを導入し始め、現在ではラックに常設しています 。

Axe-Fx IIIの利点は、ライブでの再現性と機動力です。スタジオで作り込んだ繊細な音作りもプリセットに保存し、ワンボタンで呼び出すことができます。DAITAは実機アンプとAxe-Fxを組み合わせたハイブリッドな運用をしており、クリーントーンや一部の特殊なエフェクトサウンドはAxe-Fxのモデリングに任せ、基本の歪みトーンは前述のBognerなど実アンプの音を使用する方法をとっています。そのため、聴感上はチューブアンプの生々しさを残しつつ、Axe-Fxによるスタジオクオリティのディレイ・リバーブやピッチシフトが加わるというリッチなサウンドに仕上がっています。

例えば、ライブ終盤のギターソロメドレーではAxe-Fx内蔵のテープエコーとリバーブを駆使し、幻想的な残響の中にギターが舞うような音像を作り出しています。また、一部楽曲ではAxe-Fxのアンプモデル(SoldanoやMarshallのモデルなど)を使用し、多アンプ構成で音作りしているとの情報もあります。Axe-Fx IIIはプロの厳しい要求にも応えるトップクラスのデジタル機材ですが、DAITAはそれを巧みに使いこなし、自身のサウンドに新たな次元の広がりを加えているのです。

足元のエフェクトボードにはボリュームペダルも設置されています。DAITAは長年、米国Sho-Bud社製のビンテージなボリュームペダルを愛用してきましたが、近年は日本の**Free The Tone社製「Direct Volume DVL-1」**に切り替えています 。Sho-Budのペダルは元々ペダルスティール用ということもあり操作感が独特で、DAITAのお気に入りではありましたが、ツアーを重ねる中で経年劣化もありメンテナンスが必要になっていました。そこで信頼性と音質に定評のある最新モデルDVL-1にスイッチしたようです 。

Direct Volume DVL-1はアクティブ方式のボリュームペダルで、音痩せの少なさと滑らかな踏み心地が特徴です。これを使うことでクリーントーンの音量調整やソロ前のボリュームアップなどを精密にコントロールできます。DAITAは曲中でギターのボリュームノブにも頻繁に手を掛けますが、足元のボリュームペダルと併用することでダイナミクス表現をより自在にしています。例えばクリーンアルペジオから歪んだバッキングに移る際、ペダルを踏み込んで徐々に音量と歪みを増やす、といった巧みな使い方で楽曲に抑揚を付けています。最新鋭のDVL-1への変更でよりスムーズな操作性を手に入れ、彼の表現力は一段と磨かれたことでしょう。

Axe-Fx III が空間系の主役に昇格した今も、Fireworx の Vocoder / Formant Shifter / Freq-Shift パッチだけは代替不可。『Triptych 2024 Ver.』再録ではリードギターをチャンネルAに、オクターヴ下シンセをチャンネルBに送り、フォルマントを+3 → −3 にモジュレートしたロボティック・ユニゾンを生成。1990 年代機材ながら「今でも創造力をかき立てられる魔法箱」と評し、ラック最上段の定位置を死守しています。

2023 年ツアーからメイン・ボードに追加されたステレオ 8-Tap ディレイ。テープエコー系の温かさにフランジャーやフェイザーをレイヤーでき、『Fingeroid』や『Goðafoss』のタッピング・ユニゾンで宇宙的残響を演出します。プリセットは A:80 ms×8タップ(左右±3 centデチューン)、B:600 ms Ping-Pong+ゴールデンレシオ・フィードバックの2系統。RJM Mini Effect Gizmoのループ⑯に組み込み、Ground Control Proの IA スイッチで瞬時に呼び出せるように設定。Axe-Fx III の前段に置き「アナログ感」「デジタル解像度」の両方を使い分ける近年のキーピースです。

SIAM SHADE 再結成ライヴ(2007)から継続使用しており、「暗いステージでもストローク量を可視化できる」点を高評価。2024 年セットでは MIDI-EXP 端子を Kenton LNDR でラックへ送り、Axe-Fx III のディレイ MIX や TriAxis の出力レベルまで同時にモーフィングする複合コントローラーとしても機能しています。クリーン・アルペジオにじわりと広がりを足す“ヴァイボリューム風”使いが定番。

アクティブ・ボリューム/ブースター。Visual Volume がダイナミクス管理を担う一方、MVP は +20 dB プッシュでソロの“飛び出し感”を作る専用機。Gemini Boosterや Black Buster の前段に置くことでノイズを抑えつつゲイン感だけを稼ぎ、Bad Horsie 2 と組み合わせて「吠えるワウ・ソロ」を形成。2018 年導入以降、ソロパート前に必ず踏み込む儀式となっています。

2009 年以来 DAITA リグの司令塔を務める MIDI フットコントローラー。最大 20 デバイスを同時制御でき、プリセット+インスタントアクセス(IA)の2層構造で操作。近年は IA に Polymoon、Whammy DT、Bad Horsie 2 など瞬発系を割り当て、プリセット側で TriAxis/X-99/Axe-Fx の切替を一括管理。「歌うようにワウへ飛び込んで戻る」流れをワンボタン化し、テクニカルフレーズ中の足元負荷を劇的に軽減しています。

ラック下段に2台ペアで常駐する真空管 MIDI プリアンプ(12AX7×5)。Mark III の粘るミッドをラックで再現する目的で 2012 年から常設。リズム=Mark IV モード、リード=Mark IIc+ モードにプリセットし、Ecstasy パワー段へ送って立体的サウンドを構築。海外フェスの“ライトリグ”では TriAxis+Orange PPC212×2のみで完結するケースもあり、「Mark を運べない現場での生命線」と本人が公言しています。

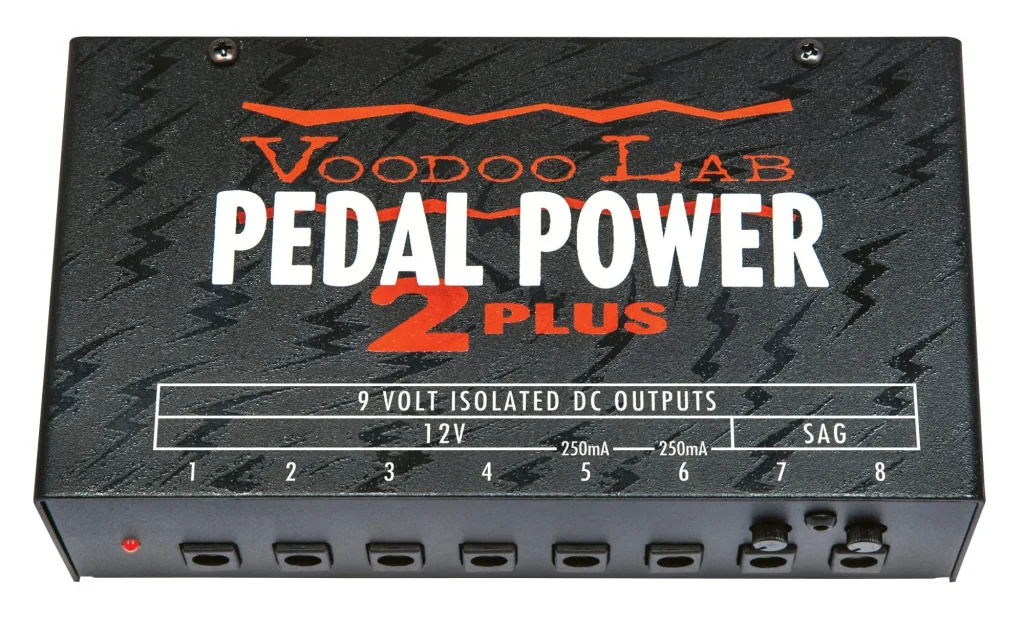

2010年代後半から常設。

8系統完全アイソレート出力でハム・ループを遮断し、Whammy DTやClyde Wahなど多電流&低電流ペダルを一括駆動。

出力7-8のSAG機能でRippleやTremorを低電圧駆動し、必要曲だけ“くすんだビンテージ感”を演出。

9 V/12 V切替でVisual VolumeやGround Controlも同ユニットで賄い、配線を最短化。

堅牢なトロイダルトランスが海外100-230 Vでも安定し、DAITA曰く「電源トラブルは音切れ同然、帯同必須の無音の仕事人」。

DAITAは長年にわたりアーニーボール(Ernie Ball)製のギター弦を愛用しています。基本的にはエレキギターの定番である**.009~.042のレギュラーライトゲージ(俗にいう「09-42」)セットを使用しており、チョーキングや速弾きのしやすさと適度な張りを両立しています 。標準チューニング時は09-42ですが、半音下げチューニングの曲では6弦側をやや太めにした09-46のセットに張り替え、一音下げ(全音下げ)の曲では10-48**程度のさらに太いゲージを張るなど、チューニングに応じて弦の太さを調整しています 。これはチューニングを下げた際にもテンション(張力)を保ち、ダルすぎない感触と音程感を得るための工夫です。

以前、DAITAが敬愛するギタリスト山本恭司氏の勧めでGHS社のブーマーズ弦(09-42)を使用していた時期もありましたが、基本的にはやはりお気に入りのアーニーボール弦に落ち着いたようです 。ライブやレコーディングでは頻繁に弦交換を行い、常にフレッシュな弦でベストなサウンドを維持しています。なお、「今後G-Lifeブランドからオリジナル弦が発売されるかもしれない」というファンの期待の声もあり 、彼のこだわりが新たな製品につながる可能性もあります。

ピックにもDAITAのこだわりが光ります。近年ではG-Life Guitarsブランドのオリジナルピックを使用しており、自身のオンラインショップ等でグッズとして販売もされています。新しいピックを製作する際には実際に工場に足を運び、過去に自分が使ってきたピックの分析や、理想のサウンドを得るための素材選定などをじっくりと行ったとのことです 。その結果生まれたピックは、DAITAが求めるアタック音としなやかさを兼備えた仕上がりになっているようです。

形状はオニギリ型に近いトライアングルで、厚みはおそらく1.0mm前後のやや厚め。素材は耐久性と音抜けの良さを両立するためウルテム系が選ばれていると言われます(一般的な市販品ではJim Dunlopのウルテックス素材に近い感触)。ステージでは青色のDAITAロゴ入りピックを使用している姿が確認できます。ちなみにOrangeのアンプヘッド上に彼のピックがいくつか並べられていることもあり 、演奏中に落としてもすぐ拾えるように予備を置いているのでしょう。ピック一枚にもサウンドへの妥協を許さない姿勢は、さすがトップギタリストならではです。

| チャージ金額 | 通常会員 | プライム会員 |

|---|---|---|

| 5,000円〜 | 0.5% | 1.0% |

| 20,000円〜 | 1.0% | 1.5% |

| 40,000円〜 | 1.5% | 2.0% |

| 90,000円〜 | 2.0% | 2.5% |

\ 早く始めるほどお得が積み上がる /

コメント