ALBIT (1) BEHRINGER (1) Benson Amps (2) Blackstar (3) Bogner (4) BOSS (5) Cornerstone (3) Crazy Tube Circuits (4) Darkglass Electronics (2) DigiTech (1) Dumble (2) E.N.T EFFECTS (2) EarthQuaker Devices (2) electro-harmonix (7) Empress Effects (2) Eventide (1) EVH (2) Fender (8) Free The Tone (3) Friedman (3) Fryette (2) Fulltone (1) Gibson (1) Henriksen (1) HOTONE (4) IK MULTIMEDIA (4) Jackson Audio (1) James Tyler (1) JHS PEDALS (3) Keeley Electronics (8) KEMPER (3) KERNOM (1) klon (2) Laney (1) Limetone Audio (2) Line6 (5) LPD Pedals (1) Mad Professor (1) Magnatone (2) Marshall (5) MESA/BOOGIE (3) Morgan Amplification (1) Morningstar (1) MXR (2) Neural DSP (3) One Control (3) Origin Effects (1) Ovaltone (2) Paul Reed Smith (5) Pedaltrain (1) Positive Grid (2) Revv Amplification (1) Science Amplification (1) Soldano (2) strymon (8) Suhr (7) Sunfish Audio (1) Supro (2) tc electronic (5) TECH21 (1) Tom Anderson (1) Tone King (1) TONEX (2) Two Notes (1) Umbrella Company (1) Universal Audio (4) VALETON (1) VEMURAM (7) Victory Amps (3) Virtues (3) Vox (1) WALRUS AUDIO (4) Wampler (6) Warm Audio (3) Xotic (10) YAMAHA (2)

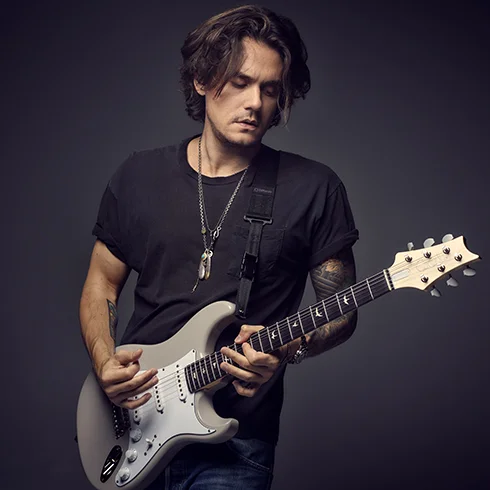

John Mayer/ジョン・メイヤーの使用機材【アンプ・ギター・エフェクター】

2007年のアメリカRolling Stone誌でジョン・フルシアンテ、デレク・トラックスとともに「現代3大ギタリスト」に選定された

John Mayer/ジョン・メイヤー

2004年には”Daughters”でグラミー賞受賞。

ギターのテクニックのみならず、曲づくりのセンス、ボーカリストとしての表現力、ビジュアル等々。

総合的に世界最高峰のアーティストであることは間違いありません。

そんなジョンメイヤーのギター、アンプ、エフェクターなど愛用機材をご紹介!

John Mayer/ジョン・メイヤー|Profil

John Mayer/ジョン・メイヤー

生年月日:1977年10月16日

出身:アメリカ・コネチカット州

Biography:ブルースとポップの狭間で輝く現代の語り部

少年期と“ブルースとの出会い”

1977年10月16日、アメリカ・コネチカット州フェアフィールドに生まれたジョン・メイヤー。

穏やかな郊外で育った彼がギターと出会ったのは13歳のとき。きっかけは、スティーヴィー・レイ・ヴォーン(SRV)のライブビデオ。雷のようなプレイに衝撃を受けた少年は、以後ブルースにのめり込む。

3年間、ほぼ独学でギターを習得。高校時代には既にローカルバンドで演奏する腕前となり、ブルースに軸足を置きながらも、ジョン・メイヤーならではの感受性豊かなメロディ感覚を育てていく。

バークリー中退からメジャーデビューへ

19歳でボストンの名門・バークリー音楽大学に入学。だが、そこでの座学中心の授業に物足りなさを感じ、数ヶ月で退学。音楽仲間クレイ・クックと共にアトランタへ拠点を移すと、自主制作盤『Inside Wants Out』(1999年)を発表。ローカルシーンでじわじわと支持を集め、ライブを観たレーベル関係者の目にとまる。

2001年、Columbia Recordsと契約し、メジャーデビュー作『Room for Squares』をリリース。

「Your Body Is a Wonderland」のスマッシュヒットで一躍スターダムへ。

ブルースに裏打ちされたギターワークに、センチメンタルな歌詞とポップなメロディを重ねたスタイルは“新世代のシンガーソングライター”として支持を獲得した。

ポップスターを捨て、ブルースマンへ

デビュー後の成功にも関わらず、「ポップアイドル」のイメージに苦しんだメイヤーは、ギタリストとしての再定義を決意。2005年、伝説的ミュージシャン2人──スティーヴ・ジョーダン(Dr)とピノ・パラディーノ(Ba)と共に、「John Mayer Trio」を結成。

そのライブ盤『Try!』では、ブルース、ソウル、ファンクのエッセンスを濃縮したプレイを披露し、リスナーの認識を一変させる。ここで得た表現力を武器に、2006年の名作『Continuum』を発表。

シンガーソングライターとギタリストという2つの顔が融合した、真の“ジョン・メイヤー・サウンド”が完成した瞬間だった。

スキャンダルと喉の病気、そして静寂

しかし、2010年前後のメイヤーは順風満帆ではなかった。

過激な発言で批判を浴び、恋愛遍歴ばかりが話題に。メディアのバッシングが続く中、声帯にポリープが発見され活動休止に。歌うことすらままならない日々は、彼に内省と再出発を促した。

その結果生まれたのが、2012年『Born and Raised』、2013年『Paradise Valley』という、カントリーやフォークの影響色濃い2作。

メイヤーは、まるでアメリカの広大な風景を描くように、シンプルで温かなサウンドを紡ぎ直した。もはやブルースでもポップでもない、新しい「アメリカーナ」の音がそこにあった。

Dead & Companyへの加入と“再構築”

2015年、驚きのニュースが音楽界を駆け巡る。あのGrateful Deadのメンバーたちが再集結し、新バンド「Dead & Company」を結成。

そのリードギタリストとして抜擢されたのが、ジョン・メイヤーだった。

敬愛するジェリー・ガルシアの精神を継承しつつも、自分らしいフィーリングでジャム・バンドの世界に踏み込んだ彼は、デッドヘッズの懐疑心をも“納得”へと変えていった。

Mayer流の即興演奏と歌心が、デッドの名曲たちに新たな命を吹き込んだのだ。

ソロキャリアの深化と“Sob Rock”

同時に、ソロ活動も止まらなかった。

2017年『The Search for Everything』でポップに回帰しつつも、ギターの存在感をしっかりと残す構成に。

そして2021年には、1980年代のAOR〜ポップロックを徹底的にオマージュしたアルバム『Sob Rock』をリリース。シンセとクリーンギターが交錯する美学の結晶は、一部で“最もエモい80年代”と評され、若い世代にも高く評価された。

現在地:ギターとメロディで語り続ける人

現在のメイヤーは、「シンガー」「ギタリスト」「ジャム・プレイヤー」という三位一体の存在。

アコースティックソロライブ、Dead & Companyの最終ツアー、そして新作に向けた活動まで──彼の創作意欲は尽きることがない。

ポップとブルース、知性と情熱、過去と未来。

すべてを内包しながら、自分の声とギターで“物語”を奏でるアーティスト。それがJohn Mayerである。

John Mayer/ジョン・メイヤー|Play&Music

Belief – Live in LA

Continuumに収録されている、ジョン・メイヤーを代表する1曲。

多くのギタリストから愛される1つの理由が印象的な「リフ」

サビに入ってからのノリの良さも特徴です。

Neon – Live in LA

このLIVE映像に釘付けになり、何度見たかわからないほど…という方も少なくないはず。

ある種の伝説的映像です。

アコースティックアレンジによるギター1本でのソロ。

スラップと指弾きしながら、この表現力で歌い上げる凄さ…

Wait Until Tomorrow – Live in LA

ジョン・メイヤーが2005年に結成したブルースロックバンド、「John Mayer Trio」より

ジミ・ヘンドリクスのカバー曲です。

原曲よりもより歯切れ良くテンポ感のあるアレンジ。

ギタリストが1度は弾いてみたいリフとしてもよく紹介されています。

John Mayer/ジョン・メイヤー|愛用機材【ギター】

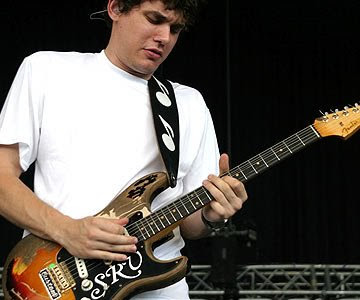

Fender / Stevie Ray Vaughan Stratocaster

機材解説

「すべてはここから始まった」若き日のMayerの原点

高校を卒業したジョン・メイヤーが、ガソリンスタンドでのアルバイトで手に入れた初めての“本格ギター”。

敬愛するスティーヴィー・レイ・ヴォーン(SRV)のシグネチャーモデルであり、メイヤーはこの1本とともに“ブルースマン”としてのキャリアを歩み始めます。

このギターは、メイヤーのライブ映像(初期の『Room for Squares』期)でも頻繁に登場。

やや重たいミッドレンジと粘るトーン、太いネック、ビンテージ風ブリッジなど、SRVの影響が色濃く反映されたこのストラトは、Mayer流の“モダンなブルース解釈”のスタート地点でした。

Fender Custom Shop / “Black1” Stratocaster

機材解説

伝説を生んだ黒い相棒。最も多くの名演を刻んだ一本

Mayerが最も深く付き合ってきたギターと言えば、この“Black1”。

Fender Custom Shopのジョン・クルーズが手がけた完全ワンオフで、特徴は、見た目にも明らかな“塗装剥がれ”と、ピックアップの温かくスムースなトーン。

ピックアップは、クルーズが手巻きで制作したもので、独特のミッドスコップされたトーンが魅力。

この仕様は後に「Big Dipper」として、Mayerのシグネチャーストラトにも搭載されました。

名演:「Gravity」「Slow Dancing in a Burning Room」「Belief」「Vultures」など、ライブ名盤『Where the Light Is』におけるMayerの象徴的トーンは、ほとんどこのギターから生まれています。

まさに、“現代ブルースのサウンドアイコン”。

Fender / John Mayer Signature Stratocaster

機材解説

2000年代中盤、Fenderから一般発売されたジョン・メイヤーの公式シグネチャーモデル。

本人仕様の「Big Dipper」ピックアップを3基搭載し、ミッドを程よく抑えた“抜けるクリーン”を実現。

サンバースト/オリンピックホワイトなどのカラー展開、Mayerのスカルロゴ入りケースなど、ファンにはたまらない要素が詰め込まれていた。

後述するPRSとの契約により、2014年頃に生産終了。

しかし、中古市場では今なお根強い人気を誇り、“Black1”と並びファン垂涎の一本となっている。

PRS / Silver Sky John Mayer Signature Model

機材解説

2018年、MayerとPRSの共同開発により誕生したシグネチャーモデル。

**“見た目はストラト、中身はまったく新しい”**というキャッチフレーズがぴったりなギター。

Mayerが愛してやまなかったヴィンテージストラトの感触を再現すべく、ネックシェイプからボディのコンター、ブリッジの可動域、ポストモダンなヘッド形状まで、細部にまでこだわり抜いて設計された。

トーンは非常にバランスが良く、フロントでは太さと温かさを、リアでは抜けの良さを両立。ライブでもすでに“Black1”に代わってメインを務めている。

廉価版「Silver Sky SE」もPRSから登場し、若年層のギタリストにも“メイヤーサウンド”を届けている。

手にとりやすい価格帯のSEシリーズもシグネイチャーモデル有り

Fender Custom Shop Jimi Hendrix Monterey Pop Stratcaster

機材解説

「ジミへのオマージュ」— Mayerが敬意を捧げたもうひとつの“伝説的ストラト”

このギターは、1967年の伝説的ロックフェス「Monterey Pop Festival」にて、ジミ・ヘンドリックスが燃やしたストラトキャスターを再現したモデルです。

フェスでのパフォーマンスと炎上したギターはロック史に残る象徴的なシーンであり、Fender Custom Shopはその記念すべき1本を完全再現すべく、2007年に限定製作。

特徴は以下のとおり:

- アルダー製ボディ(ヴィンテージスタイル)

- 60年代型Cシェイプのメイプルネック+ローズ指板

- フェンダー純正のカスタム’65ピックアップ3基

- 手描き風の花柄ペイント(Monterey仕様のトリビュート)

- ヴィンテージ仕様のシンクロナイズドトレモロ

- アノダイズド・ゴールドピックガード

非常にレアでコレクターズアイテムとされており、一般市場でも滅多に出回らないモデルです。

Mayerがこのギターを使用しているのは、主にジミ・ヘンドリックスのカバー曲を演奏する際です。

とりわけ印象的なのが、「Bold As Love」や「Wait Until Tomorrow」など、**“ジミに敬意を込めたセットリスト”**の場面で登場すること。

彼にとってこのギターは、単なる見た目の再現ではなく、“音と精神性”の継承。

「ジミがあのフェスで放った熱量に、少しでも近づきたかった」と語るMayerは、Monterey Stratを通してそのオマージュを表現しています。

また、見た目が華やかなこのモデルは、アコースティックセットなどでの挿入曲でも映える存在で、ステージ上での存在感は抜群です。

Gibson / Memphis ES-335

機材解説

ES-335は、Gibsonが1958年に生み出したセミアコースティック・ギターの元祖。

フルホロウとソリッドの“中間”に位置する設計で、甘さとパンチを兼ね備えたトーンが魅力です。

Memphis製のES-335は、アメリカ・テネシー州メンフィス工場で生産されたハンドメイドシリーズで、以下のような特徴があります:

- メイプルトップ&バック+センターブロック構造

- ハムバッカー(’57 Classic系)による太くウォームな出音

- サテンフィニッシュで鳴りが良い

- チューンOマチックブリッジ+ストップテイルピースの安定性

MayerがこのES-335を使用するのは、スモーキーなブルース〜ジャズ風のバラードまで。

特に「Vultures」「Gravity(Studio Ver.)」「Try」などの楽曲で登場します。

シングルコイルとは一線を画す**“密度のあるトーン”**は、ソロに説得力を与え、コードプレイでは豊かさと余韻を生み出します。

また、Dead & Companyのジャムでも用いることがあり、高出力でも破綻せず、かつ甘く歌うトーンを引き出せる点が評価されています。

「ストラトでは届かない深みを、ES-335は持っている」 — John Mayer

Martin / OMJM John Mayer

機材解説

OMJMは、Martin社から2003年に発売されたJohn Mayer初のアコースティック・シグネチャーモデル。

「OM」は“Orchestra Model”を意味し、000サイズよりわずかに大きく、D-28よりも小ぶりな設計で、フィンガースタイルにもストロークにもバランスよく応える万能なボディサイズです。

本モデルは以下のような特徴を持ちます:

- シトカ・スプルーストップ、インディアンローズウッドのサイド&バック

- エボニー指板、マホガニーネック

- Fishman Gold Plus Naturalピックアップ内蔵(ステージ対応)

- Mayerのシグネチャー刻印&専用ラベル

- プレーンながら高級感あるサテン仕上げ

特筆すべきはその明瞭で繊細なレスポンスと、芯のある中低音。

ピッキングニュアンスを忠実に反映し、「1音で空気が変わる」とも評されるほどです。

MayerはこのOMJMを、アコースティックソロセットやバラード曲で多用。

特に「Stop This Train」「Heart of Life」「Daughters」など、静けさの中に情感が宿る楽曲ではほぼ必ずこのモデルが登場します。

ライブ音源『Where The Light Is』でも印象的に使われており、ピックと指弾きを織り交ぜるMayer流プレイにおいて、OMJMの繊細かつ力強い鳴りはまさに“声”のような存在です。

「アコースティックで弾くとき、僕は“叫ばないでささやく”ような表現がしたい。そのとき頼れるのがOMJMなんだ」 — John Mayer

John Mayer/ジョン・メイヤー|愛用機材【アンプ】

Two-Rock Custom Reverb Signature 100w

機材解説

Dumbleの代替として開発された、Mayerのためのセミカスタムモデル。

2006年の「Where the Light Is」ツアーで多用され、クリーンでも太く芯のあるトーンが得られる。リバーブとゲイン構造のカスタム具合はMayerの要求に基づいており、ピッキングの強弱がそのままトーンに反映されるナチュラルさが特徴。

Dumbleをライブで持ち運ぶのはリスクが高いため、その代用としてのTwo-Rock。音の立体感・押し出し感はDumbleに近く、かつ扱いやすい。

Dumble Steel String Singer Amp

機材解説

John Mayerのトーンを語る上で欠かせない「憧れのアンプ」。

このアンプは世界中でも数十台しか存在しないDumble製の幻の逸品で、クリーンでありながらも分厚く立体的なトーンが特徴。

Mayerは『Continuum』のレコーディングや「Where the Light Is」など、代表的なライブパフォーマンスでこのアンプを使用。特に「Gravity」や「Slow Dancing in a Burning Room」などでの、粘りつつ抜けの良いクリーンサウンドはDumbleによるところが大きい。

🎙️ 「このアンプのクリーントーンは、歌っているように響く。それが僕にとっての理想だ」– Mayer(インタビューより)

Dumbleはオーダーメイドのためトーンコントロールの位置や回路も1台ずつ異なる。Johnの個体はややミッド寄りのチューニングと言われ、ギターのボリューム操作による表現力が非常に豊か。

Paul Reed Smith / J-MOD 100 John Mayer Signature Amplifier

機材解説

MayerがPRSと共同開発した自身のシグネチャーアンプ。

J-MODは真空管ならではの太く滑らかなトーンをベースに、ライブ現場でも破綻しないヘッドルームの広さを追求。1チャンネル設計ながら、ゲインステージを調整することでクリーン〜クランチまでコントロール可能。

Reverbはあえて非搭載にし、外部リバーブで必要な時だけ使うMayerの美学が表れている。ライブではフェンダー系アンプやDumbleとブレンドしてマルチアンプ構成で鳴らすことも多い。

Fender Super Reverb / Deluxe Reverb / Twin Reverb

ヴィンテージフェンダーの名機も愛用。特に1965年製のSuper Reverbは、アメリカン・クリーンの象徴的存在。煌びやかな高域と程よく押し出される中域が特徴で、バンドアンサンブルの中でも埋もれないトーンを実現。

Deluxe Reverbは小〜中規模のライブやスタジオ用として使用。出力は控えめながら、ウォームでバランスの取れたクリーントーンは、ストラトとの相性が抜群。

John Mayer/ジョン・メイヤー|愛用機材【エフェクター】

Ibanez / TS10 TUBE SCREAMER CLASSIC

機材解説

SRV譲りの粘るミッドレンジとゲイン感。リードパートで使用。

単体使用またはKlonとのスタッキングが多い。

使用曲:

- 「Belief」:ソロで踏み込んで中域を強調した押し出しのあるトーンに。

- 「Bold as Love」:ジミ・ヘンドリックスカバーではTS系の粘る歪みが活きる。

- 「Queen of California」:イントロと中盤のメロディラインで使用。

現行の通常モデル

KLON / Centaur

機材解説

常時オンにして、クリーントーンの倍音・中域の厚み・艶を加える。

TS10などの歪みペダルとの“スタッキング”でサウンドの深みを作る。

使用曲:

- 「Slow Dancing in a Burning Room」:クリーン〜クランチ中間の絶妙な歪みを作る基盤。

- 「Gravity」:クリーンベースにわずかにコンプレッション感を加える役割。

- 「I Don’t Trust Myself」:薄くかけたKlonのトーンで“語るような”リードトーンに。

Keeley / Katana Pre Amp

機材解説

原音のまま音量だけを持ち上げる。ダイナミクス重視のプレイに最適。

他の歪みペダルの前段または後段に配置してニュアンスコントロール。

使用曲:

- 「Who Says」:イントロ〜1番でクリーンギターの“前に出る音”を作る。

- 「In Your Atmosphere(Live)」:アルペジオの明瞭度と伸びを稼ぐ。

Fulltone / Fulldrive 2

機材解説

TS系の代用、もしくは2段階ゲイン(Normal/Boost)を使い分ける。

スムーズなオーバードライブ+ソロブーストが1台で可能。

使用曲:

- 「Crossroads(Live)」:1コーラス目はTS的、2コーラス目でBoostを踏んでソロ感を強調。

- 「Good Love Is on the Way」:フレーズごとにトーンを切り替え、攻めと引きを演出。

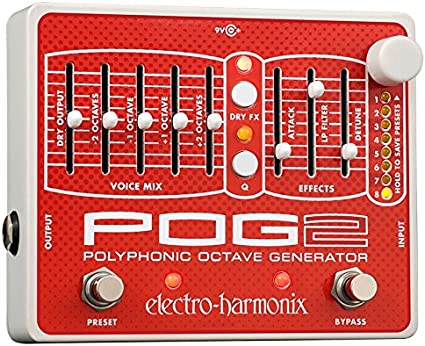

electro-harmonix / POG2

機材解説

POG2は、Electro-Harmonix社のポリフォニック・オクターブ・ジェネレーター。

「原音の上下にオクターブ音を加える」ことができ、しかもコードでも濁らないという優れたトラッキング性能を持ちます。

- +1、+2、-1、-2オクターブを同時に加算可能

- Attack DelayやLPF(ローパスフィルター)を用いた表現も可能

- オルガンや12弦ギターのような厚みを演出可能

MayerはPOG2をライブでのアトモスフェリックなトーン作りに使用。

コードの下に-1オクターブを足してリッチな和音感を出したり、ソロパートで+1オクターブをブレンドしてバイオリンやオルガンのようなサウンドに仕立てたりと、空間的な広がりを作るために活用します。

- 「Rosie」:+1オクターブを軽くミックスしてソロトーンに倍音感をプラス

- 「In Repair(Live)」:アルペジオに+1OctとAttack Delayを加え、幻想的なイントロを演出

BOSS / OC-2

機材解説

BOSSの定番オクターバー。

80年代から続く名機で、単音に対する-1、-2オクターブの生成が可能です。

アナログ回路ならではの**“野太い低音感”と“荒削りな温かさ”**が魅力。

- 単音で使うと音痩せが少なく、分厚いボトムを演出可能

- 多くのベーシストにも愛されるが、ギターでの使用例も多い

MayerはこのOC-2をDead & Companyでのソロ/グルーヴパートで使用。

特にコードやリフに重みを加えたいとき、-1Octを加えてファズ的なトーンに近づけるようなアプローチを見せています。

オクターブ下をフルで出力せず、原音とのバランスを繊細に調整することで、あくまで“音圧を増すブースター”のような使い方が印象的。

- 「Deal(Dead & Company)」:リードギターで低域を補強するために使用

- 「Althea」:ジャム中のグルーヴパートで一時的に音に重みを加える役割

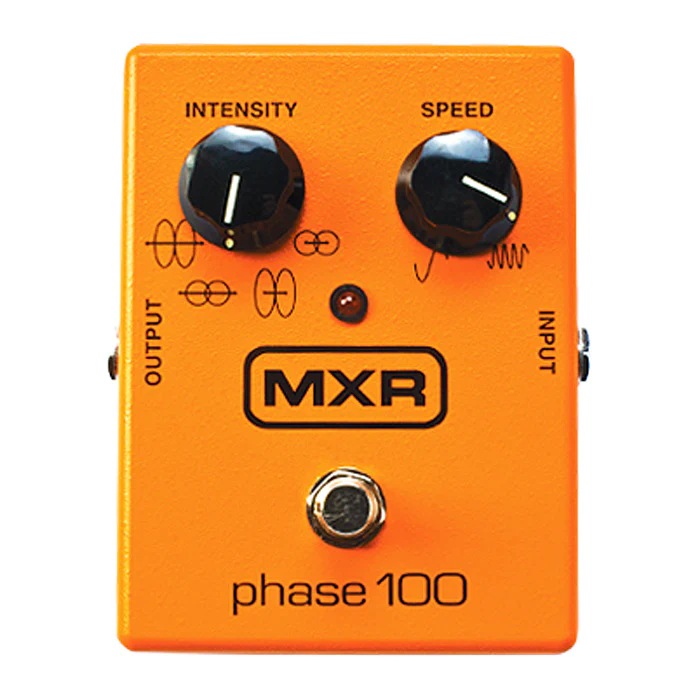

MXR M-107 Phase 100

機材解説

MXRが誇るフェイザーの名機。Phase 90よりも広い可変範囲と複数のスピードモードを搭載し、ヴィンテージ感のあるフェイズ効果を生み出します。

- 4つのモードでフェイズ感の質感を切り替え可能

- スムーズで温かいサウンドから、鋭くクセのある揺れまで幅広く対応

- 90年代〜2000年代のギタリストに多く愛用される

Mayerはフェイザーをストラト+クリーントーンの組み合わせで最大限に活かします。

特にカッティングやアルペジオに薄くかけることで、サウンドに「うねり」と「奥行き」を加える。

Phase 100はトレモロに近い感覚でも使えるため、「ビンテージなアンサンブル」を再現したい際に選ばれることが多い。

- 「Something Like Olivia(Live)」:カッティングに柔らかい揺れを加えてニュアンスを演出

- 「Still Feel Like Your Man」:フェイザーによる“グルーヴの動き”が絶妙な曲のひとつ

strymon FLINT

機材解説

アンプリバーブ代替としてリバーブを追加。60s風トレモロも併用。

奥行きあるクリーントーンの演出に欠かせない。

使用曲:

- 「Slow Dancing in a Burning Room」:イントロと1番で薄くかけたスプリングリバーブを再現。

- 「The Heart of Life」:ギターだけのセクションに空間を作るリバーブ処理。

- 「Vultures」:演奏の途中でトレモロを軽く足してヴィンテージ感を演出。

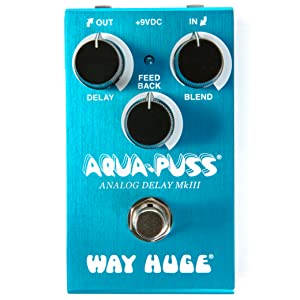

WAY HUGE / AQUA PUSS MK2

機材解説

Way Hugeが誇るビンテージ風アナログディレイ。

最大約300msのショートディレイと、フィードバックの“温かく劣化していく”質感が魅力で、プレイヤーの手グセや音楽性が強く反映される1台。

- シンプルな3ノブ構成(Delay / Feedback / Blend)

- 高域が若干削られた柔らかいエコー感

- 空間を作るというより、音の“尾”を追加するペダル

MayerはこのAqua Pussをリードトーンの厚み出しや、単音アルペジオの装飾に使用。

スタジオ録音では短めに設定して「空間感のあるレコーディングテイク」に活用する場面が多い。

また、アンプのリバーブを切ってAqua Pussだけで残響を作る、というセッティングも試している。

- 「Edge of Desire」:メインのクリーントーンに厚みを足す役割で使用

- 「Neon(Live)」:複雑なアルペジオに立体感を与えるためのショートディレイとして機能

electro-harmonix Q-Tron Plus

機材解説

ピッキングの強弱でワウのようなフィルター効果を自動生成。

ファンキーな曲やジャムでの即興感を演出。

使用曲:

- 「Who Did You Think I Was」:リフ部分でアクセント的に使用。

- 「Going Down the Road Feeling Bad(Dead & Company)」:リードプレイ時にダイナミクス重視のトーンに変化を与える。

- 「Vultures」:Live ver.でグルーヴ感のアクセントとしてオン。

ELECTRO-HARMONIX / Q-TRON+は、Mu-Tron創業開発者マイク・ビーゲル氏とのコラボによって生まれたエンベロープフィルター。オリジナルQ-Tronの機能はそのままに、エフェクトループを搭載。プリアンプ部とフィルター部の間に他のエフェクト効果を追加でき、フィルターサウンドを活かしたまま、より多様なサウンドを生み出すことができます。Responseスイッチの追加により、音色可変の立ち上がりの速さの可変も実現しています。

Xotic Effects XW-1 Wah

機材解説

調整幅が広く、クセのないヴィンテージ系ワウ。

音を“しゃべらせる”ように滑らかに使うのがMayer流。

使用曲:

- 「Bold as Love(Live)」:2コーラス目のソロで踏みながらニュアンスを変化させる。

- 「Covered in Rain」:イントロ〜中盤のギターソロで大胆なワウ操作。

- 「Ain’t No Sunshine(カバー)」:リード中のグルーヴにスパイスとして。

John Mayer/ジョン・メイヤー|愛用機材【その他】

Jim Dunlop 418R Tortex 0.88mm

長年にわたりメイヤーの相棒だったピックは、**Jim Dunlop「Tortex」グリーン(0.88mm)**です。

程よい柔軟性と引っかかりのある材質で、繊細なニュアンスから力強いストロークまで表現しやすく、彼のプレイスタイルにマッチしていました。

しかし2015年頃を境にピックを変更しており、現在では国産ブランドのPickboy「Vintage Pick Rainbow Celluloid」0.75mmを使用しています。

こちらはセルロイド素材特有の滑らかなアタックとカラフルな外観が特徴で、若干薄めながらもしなやかに弦に追従するためメイヤーのダイナミクス豊かなピッキングに寄与しています。

ERNIE BALL 2221 (10-46) REGULAR SLINKY

メイヤーはエレキギターにおいて**Ernie Ball(アーニーボール)社の「Regular Slinky」**弦(ゲージ.010-.046)を標準的に使用しています。

適度なテンションと柔軟性があり、クリーントーンの響きとチョーキング時のコントロール性のバランスが良いためです。

なお彼のブラック・ワン Stratocasterに関しては、ワンランク太い**「Power Slinky」**(.011-.048)を張っていたことが知られており、より図太いトーンと安定したチューニングを得ていました。

一方、アコースティックギターにはErnie Ball「Earthwood Medium Light」(ブロンズ弦、ゲージ.012-.054)を愛用しています。

これは煌びやかな高音と豊かな低音を兼ね備え、フィンガーピッキングからストロークまで幅広く対応できる弦で、メイヤーのアコースティックサウンドを支えています。

コメント